執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

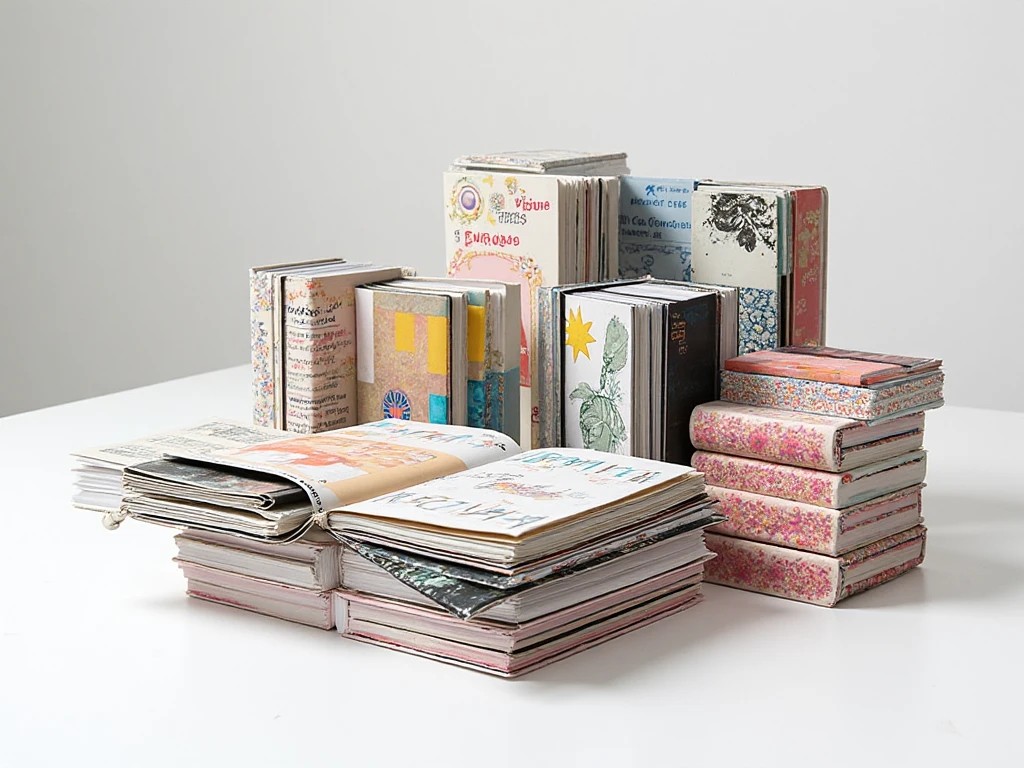

「自分の作品を形にしたい」「伝えたいメッセージがあるけれど、どう表現すればいいだろう?」そんな風に考えたことはありませんか? デジタルが主流の今だからこそ、手触り感のあるアナログな表現方法として、ZINE(ジン)が注目を集めています。

ZINEは、個人が自由に制作できる小冊子。イラスト、写真、文章、詩、漫画など、表現方法は無限大です。しかし、「ZINEって何?」「どうやって作ればいいの?」「どこの印刷所に頼むのがベストなの?」といった疑問や不安を感じる方もいるかもしれません。

この記事では、あなたのZINE制作への第一歩を力強くサポートします。ZINEの基本的な魅力や、リトルプレスとの違いから始まり、ZINEに最適な製本方法とその特徴を詳しく解説。さらに、数ある印刷所の中からあなたのZINEにぴったりの場所を見つけるためのポイントまで、実践的な情報が満載です。

この記事を読めば、ZINE制作の全体像が掴め、あなたのアイデアを形にするための具体的な道筋が見えてくるでしょう。さあ、あなただけのZINEを世に送り出すための旅を、ここから始めましょう!

おすすめネット印刷ランキング

ZINE(ジン)とは?その魅力と自由な表現

ZINE(ジン)という言葉を耳にしたことはありますか? 「雑誌」を意味するマガジン(magazine)から派生した言葉で、個人や小規模なグループが自主的に制作・発行する小冊子のことを指します。特定のテーマに沿って、文章、イラスト、写真、詩、漫画など、あらゆる表現を詰め込むことができ、その内容は多岐にわたります。市販の雑誌や書籍とは異なり、出版社の意向や市場のトレンドに左右されず、作り手の純粋な想いや視点が色濃く反映されるのがZINEの最大の特徴です。

ZINEは、手作り感あふれるものからプロ顔負けのクオリティまで様々ですが、共通しているのは「個人が表現したいことを、表現したい形で自由に発表する」というDIY精神です。この自由度の高さこそが、ZINEが多くのクリエイターや表現者に愛される理由となっています。

ZINEが多くのクリエイターに愛される理由

なぜ、デジタル表現が主流となった現代において、あえて手元に残るZINEというアナログな媒体が、これほどまでに多くのクリエイターに愛され、制作され続けているのでしょうか。それには、ZINEならではの魅力が深く関係しています。

- 究極の自己表現の場: ZINEは、作り手の「好き」や「伝えたい」という純粋な気持ちから生まれます。企画、編集、デザイン、印刷、製本、販売まで、全ての工程を自分自身でコントロールできるため、妥協のない、真にパーソナルな作品を作り上げることが可能です。商業出版では難しいニッチなテーマや、実験的な表現も、ZINEであれば自由に試すことができます。

- クリエイティブな実験の場: 予算や流通の制約が少ないため、新しい表現方法や印刷技術、用紙などを自由に試すことができます。例えば、特殊な製本方法を取り入れたり、手書きの文字をそのまま印刷したり、異なる素材をコラージュしたりと、既成概念にとらわれないクリエイティブな挑戦が可能です。これにより、作り手自身のスキルアップや新たな発見にも繋がります。

- 読者との密接なコミュニケーション: ZINEは、大量生産される商品とは異なり、作り手と読者の距離が非常に近いのが特徴です。イベントでの手売りや、個展での販売を通じて、直接読者の反応を感じることができます。また、ZINEを通して共通の興味を持つ人々と繋がり、コミュニティを形成することも少なくありません。読者は、単なる消費者に留まらず、作り手の情熱や背景に共感し、応援する「ファン」へと変化していきます。

- 物理的な存在感と所有欲: デジタルコンテンツが溢れる時代だからこそ、手元に残る「モノ」としてのZINEの価値は高まっています。紙の質感、インクの匂い、ページをめくる音。これらはデジタルでは味わえない感覚であり、所有すること自体が喜びとなります。作品を手に取った時の感動は、デジタル画面を通して見るのとはまた違った特別な体験を読者に提供します。

- 低コストで始められる手軽さ: 商業出版と異なり、数冊からでも制作できるため、初期費用を抑えて気軽に始めることができます。自宅のプリンターで印刷したり、手作業で製本したりと、工夫次第でさらにコストを抑えることも可能です。これにより、多くの人がクリエイターとしての第一歩を踏み出しやすくなっています。

これらの理由から、ZINEは単なる出版物ではなく、作り手と読者を繋ぎ、新たな文化を生み出す、無限の可能性を秘めた表現媒体として、多くの人々に愛され続けているのです。

リトルプレスとの違い

ZINEと似た言葉に「リトルプレス(little press)」があります。両者はしばしば混同されますが、厳密には異なるニュアンスを持っています。

- ZINE(ジン):

- 定義: 個人またはごく少数のグループが、個人的な興味や表現欲求に基づいて自主的に制作・発行する小冊子。

- 特徴: 非常に個人的な視点やテーマが多く、手作り感やDIY精神が強い。流通経路も限られ、イベントや個人商店での販売が中心。アート、詩、個人的なエッセイ、ファンジン(同人誌)など、多様なジャンルを含む。営利目的よりも自己表現やコミュニティ形成に重点が置かれる傾向がある。

- 語源: 「マガジン(magazine)」の短縮形。

- リトルプレス(little press):

- 定義: 比較的小規模な出版社や団体が、既存の商業出版社では扱わないような、特定のテーマやニッチな分野に特化して制作・発行する出版物。

- 特徴: ZINEよりもプロフェッショナルな編集やデザインが施されていることが多い。流通経路もZINEよりは広く、一部の書店やセレクトショップで扱われることもある。特定の文化や思想、地域情報などを深く掘り下げた内容が多く、商業的な要素もZINEよりは意識される場合がある。

- 語源: 「小さな出版社」を意味する。

簡単に言えば、ZINEはより個人的でDIY色が強く、リトルプレスは小規模ながらもより「出版物」としての体裁や流通を意識している傾向があります。しかし、両者の境界線は曖昧であり、ZINEが規模を拡大してリトルプレスに近づいたり、リトルプレスがZINE的な自由な精神を保っていたりすることもあります。どちらも既存のメディアにはない、多様で個性的な情報源として、独自の価値を持っています。

ZINE印刷で選べる主な製本方法と特徴

ZINEを制作する上で、内容と同じくらい重要になるのが「製本方法」です。製本方法は、ZINEの見た目の印象、手触り、そしてページを開いたときの使い勝手や耐久性に大きく影響します。また、選ぶ製本方法によって、制作コストや納期も変わってきます。ここでは、ZINE制作で一般的に用いられる主要な製本方法とその特徴を詳しく解説し、あなたのZINEに最適な選択肢を見つける手助けをします。

中綴じ(ホッチキス留め)

中綴じは、印刷した紙を二つ折りにし、中央部分を針金(ホッチキス)で2箇所ほど留める最もシンプルな製本方法です。ZINE制作において非常にポピュラーな方法であり、その手軽さとコストパフォーマンスの良さから、多くのクリエイターに選ばれています。

特徴

- コストが安い: 使用する資材が少なく、工程もシンプルなため、他の製本方法に比べて印刷費用を抑えられます。特に、部数が少ないZINEや、初めてのZINE制作におすすめです。

- ページが完全に開く: 本を180度完全に開くことができるため、見開きいっぱいに広がる写真やイラスト、グラフィックを効果的に見せることができます。中心にまたがるデザインも綺麗に表現できるのが大きなメリットです。

- 軽量で持ち運びやすい: 薄く仕上がるため、持ち運びが容易です。イベント会場での販売や、郵送する場合にも便利です。

- ページ数の制限: 一般的に、ページ数は4の倍数で構成され、最大でも64ページ程度までが推奨されます。ページ数が多くなると、紙が分厚くなり、針金が留めにくくなったり、仕上がりが不安定になったりする可能性があります。

- 耐久性: 日常的に頻繁に開閉するような使用には不向きです。あくまで簡易的な製本方法であり、長期保存には注意が必要です。

例えば、詩集や短編漫画、ポートフォリオ、イベントのプログラムなど、比較的ページ数が少なく、視覚的な要素を重視したいZINEに適しています。手軽に制作できるため、ZINE文化のDIY精神と非常に相性が良いと言えるでしょう。

無線綴じ(ノリ留め)

無線綴じは、本文の背を糊で固めて表紙でくるむ製本方法です。私たちが普段手に取る一般的な雑誌や書籍の多くに採用されており、より本格的で耐久性の高いZINEを制作したい場合に選ばれます。

特徴

- 高い耐久性: 糊でしっかりと固定されるため、ページが抜け落ちる心配が少なく、長期保存や繰り返し読む場合に適しています。

- ページ数の自由度が高い: 比較的多くのページ数を収録でき、ZINEの内容を充実させたい場合に有利です。一般的な印刷所では、24ページから数百ページまで対応していることが多いです。

- 高級感のある仕上がり: 背表紙ができるため、書籍のような重厚感と安定感があります。背表紙にタイトルなどを印刷することで、本棚に並べた際の見栄えも良くなります。

- 見開きに制限がある: 中綴じのように完全に180度開くことはできません。そのため、見開きいっぱいに広がるデザインの場合、中央部分が読みにくくなることがあります。デザイン時には、ノド(綴じ側)の余白を十分に確保する必要があります。

- コストと納期: 中綴じに比べて工程が複雑になるため、費用は高くなり、納期も長くなる傾向があります。

小説やエッセイ集、本格的な写真集、研究発表のレポートなど、テキスト情報が多く、長期間読まれることを想定したZINEや、より高いクオリティを求める作品に適しています。商業誌に近い仕上がりを目指したい場合は、無線綴じが有力な選択肢となるでしょう。

その他の製本方法(アジロ綴じ、袋綴じなど)

ZINE制作では、中綴じや無線綴じ以外にも、表現の幅を広げる様々な製本方法が利用されることがあります。これらの方法は、ZINEの個性やコンセプトを際立たせるのに役立ちます。

- アジロ綴じ: 無線綴じの一種で、本文用紙の背に切り込みを入れ、そこに糊を深く浸透させて接着する製本方法です。通常の無線綴じよりも強度が高く、耐久性に優れています。厚手の用紙や、より堅牢な仕上がりを求める場合に適していますが、コストは高くなります。

- 袋綴じ(和綴じ): 片面印刷した紙を二つ折りにして重ね、本の背を糸で綴じる日本古来の製本方法です。和紙や手書きのイラストなど、和風のZINEや、手作り感を強調したい場合に独特の風合いを出すことができます。綴じる糸の色や素材を変えることで、デザインのアクセントにもなります。ただし、ページが袋状になるため、内側に文字や絵が隠れないよう注意が必要です。

- スクラム製本(小口綴じ): 紙を束ねて、本の小口(開く側)を糸や糊で綴じる製本方法です。非常にシンプルで手軽にできますが、耐久性はあまり高くありません。中綴じ同様、ページが開きやすいという特徴があります。

- リング綴じ(ツインループ綴じ): 印刷した紙に穴を開け、金属やプラスチックのリングを通して綴じる方法です。カレンダーやノート、レシピ本などによく見られます。ページを360度開くことができ、書き込みや閲覧がしやすいのが特徴です。デザインの自由度も高く、異なる素材のページを組み合わせやすいメリットもあります。

これらの製本方法は、ZINEのコンセプトや内容、予算、そして「どんな体験を読者に提供したいか」によって最適なものが変わってきます。例えば、ユニークな仕掛けを盛り込みたいZINEであれば袋綴じやリング綴じ、耐久性を重視するならアジロ綴じなど、目的に合わせて選択しましょう。まずは印刷会社に相談し、サンプルを確認することをおすすめします。

ZINE印刷におすすめの印刷所選びのポイント

ZINEの構想が固まり、製本方法のイメージも湧いてきたら、いよいよ印刷会社選びです。しかし、多くの印刷所がある中で、自分のZINEに最適な場所を見つけるのはなかなか骨が折れる作業でしょう。ZINEは個人の表現を形にするものだからこそ、印刷所の選定は仕上がりのクオリティや費用、そして制作過程のスムーズさに直結します。ここでは、ZINE印刷を成功させるための印刷所選びのポイントを詳しく解説します。

小ロット・1部からの対応可否

ZINEは商業出版と異なり、ごく少部数から制作されることがほとんどです。そのため、印刷所が小ロットや1部からの注文に対応しているかは、ZINEクリエイターにとって最も重要な選定基準の一つとなります。

- オンデマンド印刷の活用: 小ロット印刷に対応している印刷所の多くは、オンデマンド印刷という方式を採用しています。これは、必要な部数だけを必要な時に印刷できるため、無駄がなく、在庫リスクを抑えられるのが特徴です。ZINEは部数が読みにくい傾向があるため、オンデマンド印刷対応の印刷所を選ぶと安心です。

- 最小ロット数の確認: 印刷所によっては「最小10部から」「最小30部から」といったように、最小ロット数が設定されている場合があります。ご自身のZINEが何部くらい必要かを見積もり、その部数に対応しているかを確認しましょう。

- 1部あたりの単価: 小ロットの場合、部数が少ないほど1部あたりの単価は割高になる傾向があります。予算に合わせて、最適な部数と単価のバランスを見つけることが重要です。まずは少量で試し刷り(テストプリント)を行い、納得のいく仕上がりであれば本発注するという方法も賢明です。

ZINEは、まずイベントで頒布してみたり、知人に配ってみたりと、スモールスタートで始めることが多いでしょう。そのため、小回りが利き、小ロットでも柔軟に対応してくれる印刷所を選ぶことが、ZINE制作を継続していく上でも重要になります。

価格体系と納期

ZINE制作は個人の予算で行われることが多いため、価格体系の明確さと希望する納期への対応可否は、印刷所選びにおいて非常に重要な要素です。

- 料金シミュレーターの有無: 多くのネット印刷会社では、ウェブサイト上で用紙の種類、ページ数、製本方法、部数などを入力すると、自動で料金が計算される料金シミュレーターを提供しています。これにより、気軽に概算費用を確認できるため、予算計画が立てやすくなります。

- 価格に含まれるサービス内容: 提示された価格に、デザインデータのチェック費用、送料、消費税などが含まれているかを必ず確認しましょう。後から追加料金が発生して予算オーバーにならないよう、見積もりの内訳を詳細に確認することが大切です。

- 納期設定とオプション: ZINEはイベントに合わせて制作することが多いため、納期は非常に重要です。通常納期、特急納期など、複数の納期オプションがあるか、そしてそれぞれの追加料金を確認しましょう。また、入稿データの不備などで納期が遅れるケースもあるため、データチェックのリードタイムも考慮に入れて計画を立てると安心です。

- キャンペーンや割引: 時期によっては、特定の製本方法や用紙、あるいは早期入稿などで割引キャンペーンを実施している印刷所もあります。これらを活用することで、コストを抑えることが可能です。

ZINE制作のスケジュールと予算をしっかり立てた上で、最もコストパフォーマンスの良い印刷所を選ぶことが、後悔しないためのポイントです。

選べる用紙の種類と加工オプション

ZINEは「手触り感」や「視覚的な魅力」が重要な表現媒体です。そのため、選べる用紙の種類と加工オプションの豊富さは、ZINEの個性を際立たせる上で非常に大きな要素となります。

- 用紙の多様性:

- 本文用紙: コート紙、マットコート紙といった一般的な印刷用紙だけでなく、ラフな質感の上質紙、インクが沈みにくい書籍用紙、透け感が魅力のトレーシングペーパーなど、ZINEのコンセプトに合わせた多様な選択肢があるかを確認しましょう。

- 表紙用紙: 本文用紙とは異なる厚手の用紙を選ぶことで、ZINEに重厚感や特別感を出すことができます。特殊紙や色上質紙など、質感や色味が豊富な印刷所は、表現の幅を広げます。

- 加工オプション:

- PP加工(マット/グロス): 表紙に薄いフィルムを貼る加工で、耐久性を高めるとともに、マットPPは落ち着いた高級感を、グロスPPは光沢感と色彩の鮮やかさを与えます。

- 箔押し加工: 金や銀などの金属箔を転写する加工で、ロゴやタイトルに施すと、非常に豪華で目を引くZINEになります。

- エンボス加工・デボス加工: 文字や絵柄を浮き上がらせる(エンボス)、またはへこませる(デボス)加工で、視覚だけでなく触覚にも訴えかけるZINEに仕上げることができます。

- 型抜き加工: ZINEの形を自由にカットできる加工で、ユニークな形状のZINEを制作したい場合に有効です。

- 用紙サンプルや加工サンプルの提供: 実際に用紙の質感や加工の仕上がりを確認するため、サンプルを提供している印刷所を選ぶと良いでしょう。画面で見る色や質感と、実物の印象は異なることが多いため、手に取って確認できるのは大きなメリットです。

これらの用紙や加工オプションを上手に組み合わせることで、あなたのZINEは唯一無二の作品となり、読者に深い印象を与えることができるでしょう。

データ入稿のしやすさとサポート体制

ZINE制作の最後の関門とも言えるのがデータ入稿です。特に初めてZINEを作る場合、データの不備で納期が遅れたり、思った通りの仕上がりにならなかったりするリスクを避けるためにも、印刷所のサポート体制は非常に重要です。

- 入稿データの対応形式: Illustrator、Photoshop、PDFなど、主要なデザインソフトのデータに対応しているかを確認しましょう。推奨されるデータ形式やバージョンも合わせて確認が必要です。

- テンプレートの提供: ZINEのサイズやページ数に合わせたテンプレートを提供している印刷所は、データ作成時の手間を大幅に削減できます。特に、断裁時のズレやノド(綴じ側)の余白など、印刷特有のルールに沿って作成されたテンプレートは非常に役立ちます。

- データチェックサービス: 入稿されたデータに不備がないか(文字のアウトライン化、画像解像度、カラーモードなど)を無料でチェックしてくれるサービスがあるかを確認しましょう。印刷前に問題を特定してくれることで、再入稿の手間や納期遅延を防ぐことができます。

- 問い合わせへの対応: 疑問や不明点があった際に、電話やメールで迅速かつ丁寧に回答してくれるカスタマーサポートの有無は、安心して利用できるかの大きな指標になります。専門的な内容にも的確に答えてくれるかを確認しましょう。

- オンライン入稿システムの利便性: ウェブサイトから簡単にデータを入稿できるシステムが整っているかどうかも、作業効率に影響します。進捗状況が確認できるマイページ機能などがあれば、さらに便利です。

データ入稿のハードルが低い印刷所を選ぶことで、初めての方でもスムーズにZINE制作を進めることができます。手厚いサポートは、ZINE制作における「困った」を解決し、クリエイティブな作業に集中するための強い味方となるでしょう。

よくある質問(FAQ)

ZINEとは何ですか?

ZINE(ジン)は、「マガジン(magazine)」から派生した言葉で、個人や少人数のグループが自主的に制作・発行する小冊子のことです。イラスト、写真、文章、漫画など、表現内容は非常に自由で、市販の書籍や雑誌にはない、作り手の個性や視点が色濃く反映されるのが特徴です。商業的な制約が少なく、低コストで始められるため、多くのクリエイターに愛されています。本文の「ZINE(ジン)とは?その魅力と自由な表現」の項目で詳しく解説しています。

ZINEの印刷費用はどれくらいですか?

ZINEの印刷費用は、ページ数、部数、選ぶ用紙の種類、製本方法(中綴じ、無線綴じなど)、そして加工オプション(PP加工、箔押しなど)によって大きく異なります。一般的に、部数が少ないほど1部あたりの単価は高くなる傾向があります。多くのネット印刷会社では、ウェブサイト上で料金シミュレーターを提供していますので、いくつかの条件で試算し、複数社の見積もりを比較検討することをおすすめします。

ZINEは1冊から印刷できますか?

はい、多くの印刷会社で1冊(1部)からZINEの印刷が可能です。これは「オンデマンド印刷」という方式が普及したためです。特に、初めてZINEを制作する方や、限定的な販売を考えている方にとっては、少量から気軽に注文できるのが大きなメリットです。ただし、部数が少ないと単価は割高になる傾向があるため、予算と相談しながら部数を決めるのが良いでしょう。

ZINEの紙の種類にはどんなものがありますか?

ZINEで選べる紙の種類は非常に豊富です。主に、本文用紙と表紙用紙で異なる紙を選ぶことができます。本文用紙には、発色が良く一般的なコート紙やマットコート紙、温かみのある上質紙、しっとりとした触感の書籍用紙などがあります。表紙には、本文より厚手の特殊紙や、色鮮やかな色上質紙などが選べます。紙の厚みや質感、色によってZINEの印象が大きく変わるため、コンセプトに合わせて選ぶことが重要です。多くの印刷会社で用紙サンプルを提供しているので、実際に手に取って確認することをおすすめします。

まとめ

本記事では、自由な表現の媒体として注目されるZINE(ジン)について、その魅力から最適な製本方法、そして後悔しない印刷所の選び方までを詳しく解説しました。

ZINE制作を成功させるための重要なポイントを改めて確認しましょう。

- ZINEは、究極の自己表現の場であり、低コストでクリエイティブな実験ができる魅力的な媒体です。

- 製本方法は、中綴じ(手軽でコスト重視)、無線綴じ(本格的で耐久性重視)、そしてZINEの個性を引き出す特殊な製本方法から、コンセプトに合わせて選びましょう。

- 印刷所選びでは、小ロット対応の有無、明確な価格と納期、多様な用紙・加工オプション、手厚いデータ入稿サポートが重要です。

あなたの「伝えたい」という情熱をZINEという形にすることで、多くの人々に感動や共感を与えることができるでしょう。ZINE制作は決して難しいことではありません。この記事で得た知識を羅針盤に、ぜひあなただけの特別なZINEを制作し、クリエイターとしての新たな一歩を踏み出してください。さあ、今すぐ理想のZINEを形にするための準備を始めましょう!

コメント