執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

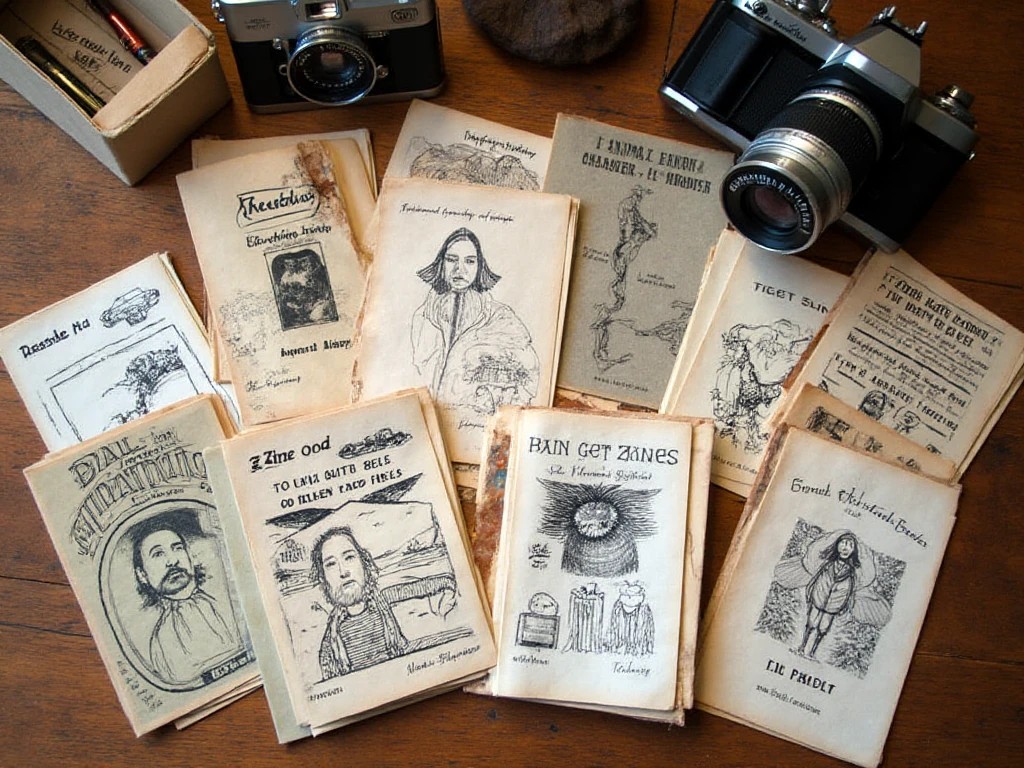

「自分のイラストや文章を、もっと自由に表現したい!」

そう思ったとき、まず頭に浮かぶのがZINE(ジン)やフリーペーパーではないでしょうか?既存のメディアに縛られず、あなたの個性を最大限に詰め込んだ一冊は、作り手にとっても、受け取る人にとっても特別なものになります。

でも、「どうやって作ればいいの?」「印刷って難しそう…」「どこの印刷会社を選べばいいの?」と、最初の一歩を踏み出せずにいませんか?漠然としたイメージはあっても、実際に形にするとなると、データ作成のルールや印刷の専門用語、費用や製本方法など、分からないことだらけで戸惑ってしまうかもしれません。

ご安心ください!この記事は、まさにそんなあなたのための「ZINE・フリーペーパー作成ガイド」です。

このガイドを読めば、あなたはもう制作の途中で立ち止まることはありません。具体的には、

- ZINEとフリーペーパーの基本的な知識と魅力

- 企画から入稿までの具体的な作成ステップ

- 初心者でも安心して利用できるおすすめのネット印刷会社3選

- あなたの作品に最適な製本方法と用紙の選び方

- 完成したZINEを世に送り出す販売・配布方法

といった内容を、初心者の方でも迷わないように、わかりやすく丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたの頭の中には、すでに完成したZINEの姿が鮮明に描かれているはずです。

さあ、一緒にあなたの「表現したい!」という情熱を、世界に一つだけのZINEやフリーペーパーとして形にしましょう!

おすすめネット印刷ランキング

ZINE(ジン)・フリーペーパーとは?魅力と作ることの意義

さて、いよいよ本題です。「ZINE(ジン)」や「フリーペーパー」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどんなものなのか、同人誌とどう違うのか、疑問に感じている方もいるかもしれません。ここでは、ZINEとフリーペーパーの定義、それぞれの魅力、そしてこれらを自分で作ることの意義について深掘りしていきましょう。

まず、結論から言えば、ZINEもフリーペーパーも、既存の商業出版やマスメディアとは異なる、個人や少人数グループが自由に制作・発行する印刷物という点で共通しています。しかし、その目的や流通方法において明確な違いがあります。

ZINE(ジン):個性を詰め込んだ表現の場

ZINE(ジン)とは、「Magazine(マガジン)」や「Fanzine(ファンジン)」が語源で、もともとはSFファンが自分たちの交流のために作り始めた小冊子を指していました。現在では、より広範な意味で使われ、個人や小グループが、特定のテーマや関心事を自由に表現するために、自主的に制作・発行する小冊子を指します。

ZINEの主な特徴

- 完全な自主制作:企画、執筆、デザイン、編集、発行まで、すべて作り手の裁量で行われます。

- テーマの多様性:写真、イラスト、詩、エッセイ、漫画、旅行記、特定の趣味に関する考察など、テーマは非常に多岐にわたります。個人的な視点やニッチな内容が多いのが特徴です。

- 少部数生産:大量生産を目的とせず、数十部から数百部といった小ロットで制作されることがほとんどです。

- 自由な表現:商業的な制約や検閲がないため、型にはまらない自由な表現が可能です。

- 流通の独自性:専門の書店(ZINEショップ)、イベント(アートブックフェア、コミティアなど)、オンラインストア、手売りなどで販売・配布されます。

ZINEの最大の魅力は、その自由度の高さにあります。プロの作家でなくても、特定の専門知識がなくても、「伝えたい」「表現したい」という思いがあれば、誰でも作り手になれるのです。市販の本では見られないような、作り手の個性が色濃く反映された内容や、手作り感のある装丁もZINEならではの魅力と言えるでしょう。まさに、あなたの「好き」を爆発させるための究極のキャンバスです。

フリーペーパー:情報を無料で届ける媒体

一方、フリーペーパーは、その名の通り「無料で配布される印刷物」を指します。地域情報誌、店舗の紹介、イベント告知、文化情報など、様々な目的で制作されます。

フリーペーパーの主な特徴

- 無料配布:読者から料金を取らずに配布されます。

- 情報伝達が主目的:ZINEが自己表現に重きを置くのに対し、フリーペーパーは特定の情報を広く伝えることを主な目的とします。

- 広告収入や支援で運営:制作費は、掲載される広告収入や、発行元の団体・企業からの支援で賄われることが多いです。

- 広い配布場所:駅、カフェ、店舗、公共施設、イベント会場など、不特定多数の人が手に取りやすい場所で配布されます。

フリーペーパーの魅力は、手軽に情報を届けられる点です。お店の宣伝をしたい、イベントを告知したい、特定の社会問題について多くの人に知ってほしいなど、無料で広く情報を拡散したい場合に非常に有効な手段となります。

ZINEとフリーペーパー、同人誌との違い

ここで、混同されやすい同人誌との違いについても触れておきましょう。

- 同人誌:共通の趣味やジャンルを持つ「同人」と呼ばれる人々が、自費で制作・発行する本。漫画、小説、イラスト集などが主流で、主にコミックマーケット(コミケ)などの同人イベントや専門ショップで有償頒布されます。特定の「ジャンル」に特化し、ファンコミュニティ内での交流が強いのが特徴です。

- ZINE:テーマや表現形式がより自由で、ジャンルに縛られません。アートや個人的な探求、実験的な表現などが多く、発行部数も極めて少ないことが多いです。

- フリーペーパー:特定の情報を無料で、より多くの人に届けることを目的とします。広告収入などで運営されることが多く、配布場所も多岐にわたります。

このように、それぞれ目的や特徴は異なりますが、共通しているのは「既成の枠にとらわれず、自分たちの手で何かを形にし、発信する」というクリエイティブな活動であるという点です。

なぜ今、ZINEやフリーペーパーを作るのか?その意義

デジタル化が進む現代において、あえて紙媒体であるZINEやフリーペーパーを作ることに、どのような意義があるのでしょうか?

- 手触り感と所有欲:デジタルの情報が溢れる中、紙媒体特有の質感や匂い、ページをめくる行為は、デジタルにはない「体験」を提供します。手に取ってじっくり読むことで、より深く内容に没入でき、所有する喜びも得られます。

- クリエイターとしての自己表現:SNSでは流れていってしまう一時的な情報も、一冊の冊子にまとめることで、作品としての強度が高まります。自分の世界観を余すことなく表現し、作り手としての「作品」を残すことができます。

- 直接的なコミュニケーション:ZINEイベントや手売りを通じて、読者と直接交流できる機会が生まれます。「この作品が好きです」と直接感想をもらえたり、作り手の思いを直接伝えたりできるのは、大きな喜びとなるでしょう。

- 自由な発表の場:商業出版のハードルが高いと感じる人でも、ZINEやフリーペーパーなら気軽に自分の作品を発表できます。これがきっかけで、新たな才能が発見されることも少なくありません。

- 「好き」を共有するツール:ニッチな趣味や専門的なテーマでも、ZINEという形にすることで、同じ「好き」を持つ人々と深く繋がることができます。

ZINEやフリーペーパーは、単なる印刷物ではありません。それは、あなたの「表現したい」という内なる衝動を形にし、誰かと共有するためのパワフルなツールなのです。次章では、この魅力的なZINEやフリーペーパーを実際に作るための具体的なステップについて解説していきます。

ZINE・フリーペーパー作成の基本ステップ

ZINEやフリーペーパーが持つ無限の可能性と魅力を知ったところで、いよいよ具体的な制作プロセスに入っていきましょう。「何から手をつけて良いか分からない…」と不安に感じる必要はありません。ここでは、企画から印刷、製本、そして手元に届くまでの基本的な流れを、初心者の方でも迷わないように順を追って解説します。

最終的に理想のZINEやフリーペーパーを完成させるためには、各ステップを計画的に進めることが非常に重要です。全体の流れを把握して、スムーズに制作を進めましょう。

企画・構想:テーマと内容を決めよう

ZINEやフリーペーパー制作の最初の、そして最も重要なステップは、「企画・構想」です。どんなに素晴らしいアイデアも、土台がしっかりしていなければ形になりません。ここでは、あなたの「作りたい!」を明確にするためのポイントを紹介します。

1. テーマとコンセプトの明確化

まずは、「何を伝えたいのか」「誰に読んでほしいのか」を明確にしましょう。漠然としたアイデアではなく、具体的なテーマとコンセプトを定めることで、内容に一貫性が生まれます。

- ZINEの場合:「私が見た〇〇な風景」「〇〇という趣味の深掘り」「架空の生き物図鑑」「旅の記録と写真」など、個人的な視点や深い探求心がテーマになりやすいです。

- フリーペーパーの場合:「地元の隠れたカフェ情報」「〇〇イベントの紹介」「特定のアートジャンルの解説」など、読者にとって有益な情報提供が目的となります。

ターゲット読者を設定することで、内容のトーンやデザインの方向性も定まってきます。

2. ページ数とサイズ、部数を決める

テーマが決まったら、大まかなページ数、本のサイズ(判型)、発行部数を検討します。これらは後の費用や製本方法に大きく影響するため、仮のものでもこの段階で決めておくと良いでしょう。

- ページ数:作りたい内容に合わせて、無理のない範囲で決めます。少なすぎると伝えたいことが収まらず、多すぎると制作負担が増えたり、印刷費用が高くなったりします。通常、ZINEは8ページから32ページ程度が多いです。

- サイズ:A5、B5、A4などが一般的ですが、変形サイズも可能です。手のひらサイズで持ち運びやすいA6や、広げるとポスターになるような特殊なサイズもZINEならではの魅力になります。

- 部数:初めての場合は、まず小ロット(10部〜50部程度)から始めるのがおすすめです。費用を抑えつつ、反応を見ながら増刷を検討できます。

3. 目次と構成案を作成する

企画の骨子が固まったら、詳細な目次(構成案)を作成しましょう。これにより、各ページにどんな内容を配置するかが明確になり、原稿作成の指針となります。手書きのラフスケッチでも構いません。この段階で、写真、イラスト、テキストのバランスなども考慮すると良いでしょう。

この企画・構想のステップをじっくりと行うことで、後の作業が格段にスムーズになります。

原稿作成:デザインとレイアウトのポイント

企画が固まったら、いよいよ中身、つまり「原稿作成」のフェーズです。テキストの執筆、イラストや写真の準備、そしてそれらをどのように配置するか、デザインとレイアウトのポイントを見ていきましょう。

1. 使用ツールを選定する

原稿作成に使用するツールは、個人のスキルや作りたい内容によって様々です。

- 手描き・アナログ:手書きのイラストや文字をスキャンして取り込む方法。ZINEならではの温かみや個性を出しやすいです。

- DTPソフト:本格的なデザインには、Adobe Illustrator(イラストやロゴ、レイアウト)、Photoshop(写真加工、イラスト)、InDesign(ページ数の多い冊子のレイアウト)などが挙げられます。プロ仕様ですが、無料体験版や廉価なソフトもあります。

- 無料ソフト・アプリ:Canva、Pixlrなどのオンラインツールや、スマートフォンのデザインアプリでも簡単なZINEなら作成可能です。

目指すクオリティと自身のスキルレベルに合わせて、無理のないツールを選びましょう。特に初めての場合は、使い慣れたツールや、シンプルな機能のものがおすすめです。

2. テキストと画像の準備

テキスト:文章を執筆し、誤字脱字がないか入念にチェックしましょう。印刷後に修正はできないため、この段階での確認が非常に重要です。

イラスト・写真:使用するイラストや写真は、印刷に適した解像度で用意することが重要です。一般的な印刷では、カラー画像は300~350dpi、モノクロの線画や文字は600~1200dpiが推奨されます。解像度が低いと、印刷した際に画像が粗く、ぼやけてしまう原因になります。

3. デザインとレイアウトの基本

- 統一感:全体のデザインに統一感を持たせることで、読みやすく魅力的なZINEになります。テーマカラー、使用フォント、レイアウトのルールなどを決めましょう。

- 余白の活用:文字や画像を詰め込みすぎず、適度な余白(マージン)を設けることで、読者に視覚的なゆとりを与え、内容が伝わりやすくなります。

- 視線の誘導:読者の視線が自然に流れるように、文字の配置や画像の大きさを調整しましょう。

- 表紙デザイン:ZINEやフリーペーパーの「顔」となる表紙は、最も重要な要素の一つです。内容を端的に表し、読者の興味を引くようなデザインを心がけましょう。

デザインに自信がない場合は、市販のZINEやフリーペーパーを参考にしたり、ウェブ上のテンプレートを利用したりするのも良い方法です。

入稿データ作成:注意点とチェックリスト

原稿作成が終わったら、いよいよ印刷所へ渡すための「入稿データ作成」です。このステップでミスがあると、思わぬ印刷トラブルにつながる可能性があるので、特に慎重に進めましょう。多くの印刷所では自動データチェックサービスを提供していますが、事前に自分で確認すべきポイントを把握しておくことが大切です。

1. カラーモードはCMYKに!

パソコンの画面で見る色はRGB(光の三原色)で表現されていますが、印刷で使われるインクの色はCMYK(インクの四原色)です。RGBの色域はCMYKよりも広いため、画面では鮮やかに見えても、CMYKに変換すると色がくすんだり、沈んだりすることがあります。これを「色転び」と呼びます。

この色転びを防ぐためにも、デザインソフトで新規ファイルを作成する段階から、必ずカラーモードを「CMYK」に設定してください。既存の画像データを取り込む際も、CMYKに変換するようにしましょう。最終的な色味にこだわりたい場合は、印刷所の「色校正(試し刷り)」サービスを利用するのも有効です。

2. トンボと塗り足しの設定

印刷物は、印刷後に指定のサイズに断裁(カット)されますが、機械の性質上、数ミリのズレが生じる可能性があります。このズレによって、絵柄の途中に白いフチが出てしまうのを防ぐために設定するのが「塗り足し」です。

- 塗り足し:仕上がりサイズの外側(通常、上下左右3mm)まで背景や画像を広げておくこと。

- トンボ:仕上がりサイズを示すための目印。塗り足しの範囲も含めて正しく設定されているか確認しましょう。

多くの印刷所が、正しいトンボと塗り足しが設定されたテンプレートファイルを提供しています。データ作成時には、必ずこれを活用してください。テンプレートを使えば、これらの設定ミスを大幅に減らせます。

3. フォントは必ずアウトライン化する!

デザインに使用したフォントが、印刷所のパソコンにインストールされていない場合、勝手に別のフォントに置き換わってしまう「文字化け」や「レイアウト崩れ」が発生します。

これを防ぐために、入稿データを作成する際は、テキストデータをすべて「アウトライン化」(図形化)する作業を必ず行ってください。アウトライン化することで、文字が画像として認識されるため、環境に左右されずに意図した通りのデザインで印刷されます。

4. 入稿前チェックリスト

入稿前に、以下の項目を最終チェックしましょう。できれば、複数人の目で確認することを強くおすすめします。自分では気づかないミスを発見できる可能性が高まります。

- ✅ ページ順は正しいか?

- ✅ 誤字脱字、情報の誤り(URL、連絡先など)はないか?

- ✅ 画像の解像度は適切か?粗くなっていないか?

- ✅ カラーモードはCMYKになっているか?

- ✅ トンボと塗り足しは正しく設定されているか?

- ✅ フォントはすべてアウトライン化されているか?

- ✅ 不要なレイヤーやオブジェクトが残っていないか?

- ✅ データのファイル形式は印刷所の指定に合っているか?

これらの基本ステップをしっかりと踏むことで、ZINEやフリーペーパー制作は格段にスムーズになり、あなたの思い描いた通りの素晴らしい一冊が完成するはずです。次章では、いよいよZINE・フリーペーパー制作におすすめのネット印刷会社をご紹介します。

ZINE・フリーペーパーにおすすめの印刷会社3選

ZINEやフリーペーパーの制作ステップを理解したところで、いよいよ「どこの印刷会社に頼めばいいの?」という疑問にお答えします。ネット印刷サービスは数多くありますが、ZINEやフリーペーパーのような小ロットかつ個性的な冊子制作には、特に適した会社を選ぶことが重要です。

ここでは、小ロットから注文可能で、品質と価格のバランスに優れたネット印刷会社を3社厳選してご紹介します。各社の特徴や強み、価格帯、そしてどんな作品におすすめかを具体的に解説するので、ぜひあなたのZINE・フリーペーパー制作の参考にしてください。

どの会社も初心者向けのサポートが充実しているので、安心して利用できますよ。

グラフィック:高品質を追求するクリエイターに

特徴とおすすめポイント

- 圧倒的な印刷品質:商業印刷レベルの高品質な仕上がりがグラフィックの最大の強みです。特にカラーイラストや写真の再現性に優れており、「作品の色味に妥協したくない」「プロ並みのクオリティを目指したい」方に最適です。繊細なグラデーションや細部の表現まで、こだわりを忠実に再現してくれます。

- 豊富な用紙と加工オプション:ZINEやフリーペーパーの個性を引き出すための、非常に豊富な用紙の種類と特殊加工(PP加工、箔押し、エンボス加工など)が用意されています。手触りや見た目にこだわりたい方にとって、表現の幅が大きく広がります。無料の用紙サンプル請求も可能なので、実際に手に取って質感を確認できます。

- 充実した初心者向けサポート:Webサイトには、IllustratorやPhotoshop向けのテンプレート、入稿データ作成ガイド、デザインの基礎知識など、初心者向けの役立つ情報が満載です。困ったときも、丁寧なサポートを受けられるので安心です。

- 短納期対応も可能:ZINEイベントなど、期日が決まっている場合でも、特急納期や超特急納期など、様々な納期プランが用意されているため、スケジュールに合わせて利用できます。

こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ

- 写真集やイラスト集など、ビジュアル重視の作品

- アート性の高い、個性的で手の込んだZINE

- 少部数でも高品質にこだわりたいフリーペーパー

- 将来的に有料販売を視野に入れている作品

—

プリントネット:コストを抑えたい万能プレイヤー

特徴とおすすめポイント

- 優れたコストパフォーマンス:業界内でもトップクラスの低価格で印刷できるのがプリントネットの魅力です。特に小ロット印刷でも単価が抑えられるため、「予算をできるだけ抑えたい」「まずは試しに作ってみたい」という方に最適な選択肢となるでしょう。

- 幅広い商品ラインナップ:ZINEやフリーペーパーだけでなく、チラシ、ポスター、名刺など、多種多様な印刷物に対応しています。イベントで配布するZINEと一緒に、告知用のフライヤーなどもまとめて印刷したい場合に非常に便利です。

- オフセット・オンデマンド両対応:部数や予算に合わせて、オフセット印刷(大ロット向け高品質)とオンデマンド印刷(小ロット向け低価格)の両方を選べます。初めてのZINEで部数が読めない場合でも、必要な分だけ刷れるオンデマンドから始められます。

- シンプルな料金体系と見積もり:Webサイトでの見積もりシミュレーションが分かりやすく、簡単に料金を比較検討できます。複雑なオプションを避け、シンプルに印刷したい方にもおすすめです。

こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ

- とにかく安くZINEやフリーペーパーを制作したい方

- 初めての制作で、まずはお試しで少量印刷したい方

- ZINE以外のイベント告知物もまとめて印刷したい方

- 予算内で最大限の冊数を印刷したいフリーペーパー

—

プリントパック:安心と信頼の業界最大手

特徴とおすすめポイント

- 圧倒的な実績と信頼性:プリントパックはネット印刷業界の最大手の一つであり、その長年の実績と高い知名度は、初めて印刷を依頼する方にとって大きな安心材料となります。「確実に、安心してZINEを届けたい」という方には強くおすすめできます。

- 充実したサポート体制:初心者向けのガイドやテンプレートが非常に充実しており、データ作成の疑問点やトラブル時にも、丁寧な電話・メールサポートで迅速に対応してくれます。困ったときに頼れる窓口があるのは心強いですね。

- 豊富な割引とキャンペーン:「早割」はもちろん、定期的に開催されるキャンペーンやクーポンを利用することで、非常にお得に印刷できる機会が多いです。最新の割引情報をチェックして、賢く利用しましょう。

- 多様な支払い・納品方法:クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済など、支払い方法が豊富です。また、自宅への配送だけでなく、イベント会場への直接搬入など、納品方法も柔軟に対応してくれるため、ZINEイベントへの参加もスムーズです。

こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ

- 初めてのZINE制作で「絶対に失敗したくない」方

- 安定した品質と確実な納期を重視したい方

- 充実したサポートを受けながら制作を進めたい方

- お得なキャンペーンや割引を最大限活用したい方

今回ご紹介した3社は、いずれもZINEやフリーペーパー制作に適した強みを持っています。あなたの作品のコンセプト、予算、納期、そして求める品質に合わせて、最適な印刷所を選んでみてください。迷った場合は、気になる印刷所の無料サンプルを取り寄せたり、見積もりシミュレーターを活用して比較検討することをおすすめします。

ZINE・フリーペーパーの製本方法と用紙の選び方

さて、いよいよZINEやフリーペーパーの具体的な「形」を決める重要なステップに入ります。印刷会社を選んだら、次は製本方法と用紙の選択です。これらは作品の読まれ方や手触り、そして最終的な印象を大きく左右する要素です。あなたの伝えたい世界観を最大限に引き出すために、それぞれの特徴を理解し、最適な組み合わせを見つけましょう。

「製本方法なんて色々あるの?」「用紙でそんなに変わるの?」と思うかもしれませんが、たった一つの選択で、作品の魅力が格段にアップすることもありますよ。

主要な製本方法とその特徴

冊子の製本方法にはいくつか種類がありますが、ZINEやフリーペーパーでよく利用される代表的な方法を2つご紹介します。

1. 中綴じ(なかとじ)

中綴じは、印刷した紙を二つ折りにし、中心部分を針金(ホッチキスのようなもの)で綴じる製本方法です。雑誌やパンフレット、週刊誌などで最も一般的に見られます。

- 特徴:

- 安価で短納期:比較的シンプルな工程のため、コストを抑えられ、短納期での制作が可能です。

- ページが完全に開く:180度パタンと開くため、見開きいっぱいに写真やイラストを配置するデザインに適しています。

- 軽量で持ち運びやすい:薄い冊子に最適で、イベントでの配布や持ち運びに便利です。

- ページ数は4の倍数:紙を折って重ねる構造上、ページ数は必ず4の倍数(例:8P, 12P, 16Pなど)になります。

- 耐久性:ページ数が多くなると耐久性が低下する傾向があります。

- こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ:

- 写真集やイラスト集など、見開きで迫力を出したい作品

- イベント配布用の簡単な情報誌やカタログ

- ページ数が少なめ(〜32P程度)のZINE

- とにかくコストを抑えたい場合

2. 無線綴じ(むせんつづじ)

無線綴じは、本文の束の背の部分を糊で固めて表紙と合体させる製本方法です。一般的な書籍や文庫本、雑誌などで幅広く採用されています。

- 特徴:

- ページ数が多い冊子向き:ページ数の多い ZINE や本格的なフリーペーパーに適しています。安定してしっかりとした冊子に仕上がります。

- 耐久性:中綴じに比べて耐久性が高く、長期間の保存にも向いています。

- 背表紙ができる:背表紙にタイトルなどを入れることができ、本棚に並べたときに美しく見えます。

- 開きが悪い場合がある:完全に180度開かないため、見開きでデザインする際はノド(綴じ側)に文字や絵柄を配置しすぎないよう注意が必要です。

- こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ:

- 小説、エッセイ、漫画など文字やコマ数の多い作品

- ページ数が多め(20P以上)の ZINE

- しっかりとした「本」としての体裁を整えたいフリーペーパー

- 長期間保存してもらいたい作品

この他にも、レトロな雰囲気が出る「あじろ綴じ」や、リングで綴じる「リング製本」などもありますが、まずは中綴じか無線綴じのどちらかを選ぶのが一般的です。印刷所のWebサイトで、それぞれの製本方法のサンプル画像を確認したり、実際にサンプルを取り寄せたりして、仕上がりをイメージしてみるのがおすすめです。

ZINE・フリーペーパーにおすすめの用紙

製本方法が決まったら、次は用紙の選択です。用紙は、作品の手触り、見た目の質感、色の表現に大きく影響します。同じデザインでも、用紙を変えるだけで全く異なる印象になるため、非常に奥深い世界です。ここでは、ZINEやフリーペーパーでよく使われる用紙の種類と選び方のポイントをご紹介します。

用紙選びの基本:紙の種類と厚さ(連量・斤量)

- 紙の種類:大きく分けて、表面がコーティングされた「コート紙・マットコート紙」と、コーティングされていない「上質紙・非塗工紙」、そして特殊な加工が施された「特殊紙」があります。

- 厚さ(連量・斤量):紙の厚さは「連量(れんりょう)」や「斤量(きんりょう)」という単位で表され、数字が大きいほど厚くなります。一般的には、本文には薄めの紙、表紙には厚めの紙を選ぶことが多いです。

ZINE・フリーペーパーにおすすめの用紙例

1. コート紙・マットコート紙(表面加工紙)

- 特徴:

- コート紙:表面に光沢があり、写真やイラストの色が鮮やかに表現されます。インクの発色が良く、ツルツルとした手触りが特徴です。雑誌のグラビアページなどでよく使われます。

- マットコート紙:光沢を抑えたマットな質感で、しっとりとした手触りです。光の反射が少なく、落ち着いた上品な印象に仕上がります。文字も読みやすく、写真も落ち着いた色味になります。

- こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ:

- 写真集、イラスト集など、色の再現性を重視したい作品

- 雑誌のようなクオリティを求めるフリーペーパー

- 高級感や落ち着いた雰囲気を演出したい場合(マットコート紙)

2. 上質紙・書籍用紙(非塗工紙)

- 特徴:

- 表面にコーティングが施されていないため、ザラっとした自然な手触りが特徴です。

- インクが紙に吸収されるため、コート紙に比べて色の発色は控えめですが、目に優しく、文字が読みやすいです。

- 鉛筆やペンで書き込みやすく、素朴で温かみのある雰囲気を出すことができます。

- 書籍用紙は上質紙よりもさらに淡いクリーム色をしており、長時間の読書でも目が疲れにくいように作られています。

- こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ:

- 小説、エッセイ、詩集など、文字中心の作品

- 手書き感を活かしたい、温かみのある ZINE

- アンティークな雰囲気やナチュラルテイストを好む作品

- 配布するフリーペーパーで書き込み欄を設けたい場合

3. 特殊紙(ファンシーペーパー)

- 特徴:

- 豊富な色、独特のエンボス加工、透け感、繊維の混入など、多種多様な表面加工や質感が特徴の紙です。

- ZINEの個性を際立たせ、手にした人に特別な体験を提供できます。

- 一般的な用紙に比べて価格が高めになることが多いです。

- こんなZINE・フリーペーパーにおすすめ:

- 他にはない、唯一無二の ZINE を作りたい方

- 視覚だけでなく、触覚にも訴えかける表現をしたい方

- 作品の世界観を細部にまでこだわりたい方

用紙選びで迷ったら、まずは印刷会社の無料サンプルを取り寄せることを強くおすすめします。実際に触れて、光にかざして、印刷サンプルを見て、あなたの作品にぴったりの用紙を見つけてください。製本方法と用紙の組み合わせによって、ZINEやフリーペーパーの印象は無限に広がります。次のステップでは、いよいよ完成したZINEを世に送り出すための販売・配布方法について解説します。

作成したZINE・フリーペーパーの販売・配布方法

ZINEやフリーペーパーの制作は、作品が完成して終わりではありません。むしろ、ここからが「作り手の熱意」を読者に届けるための、もう一つのクリエイティブなフェーズです。

せっかく魂を込めて作ったあなたのZINEやフリーペーパーを、どのようにして多くの人に手に取ってもらうか。そのための具体的な販売・配布方法をいくつかご紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたの作品のコンセプトや目的に合った方法を選びましょう。

これらの方法を組み合わせることで、より多くの読者にあなたの作品を届けることができます。

1. ZINEイベント・アートブックフェアでの販売

ZINEイベントやアートブックフェアは、ZINEの作り手と読者が直接交流できる、最も魅力的で活発な場です。全国各地で定期的に開催されており、個性豊かなZINEが集まります。

- メリット:

- 読者との直接交流:作品への感想を直接聞けたり、作り手の思いを伝えたりできる貴重な機会です。次の作品へのモチベーションにも繋がります。

- 新たな繋がり:他のZINEクリエイターやショップ関係者との出会いがあり、コラボレーションの機会が生まれることもあります。

- 作品の世界観を直接表現:ブースの装飾や展示方法で、あなたのZINEの世界観をより深く伝えることができます。

- 即売性が高い:イベント当日に購入されることが多く、在庫を抱えるリスクを軽減できます。

- デメリット:

- 出展費用がかかる:ブース代や交通費など、初期費用がかかります。

- 準備の手間:ディスプレイの準備、お釣りの用意、設営・撤収など、物理的な労力がかかります。

- 集客力に左右される:イベント自体の集客力や、あなたのブースの訴求力によって販売数が変動します。

- おすすめのイベント例:

- THE TOKYO ART BOOK FAIR:アジア最大規模のアートブックイベント。国内外から多くのZINEやアートブックが集まります。

- 文学フリマ:「文学」をテーマにしたイベントで、小説、詩、評論などのZINEが多く出展されます。

- コミティア:オリジナル作品限定の漫画イベントですが、イラスト集やエッセイZINEなども多数出展されます。

- 各地のローカルZINEフェスティバル:地域ごとに開催される小規模なZINEイベント。アットホームな雰囲気で、初心者でも参加しやすいです。

イベントに参加する際は、事前に出展要項をよく確認し、作品の魅力を伝えるための工夫を凝らしましょう。名刺やSNSアカウントの告知も忘れずに行うと、イベント後も繋がりを保てます。

2. ZINEショップ・セレクトショップへの委託販売

自分では販売の機会が少ない場合や、より多くの人に作品を見てもらいたい場合は、ZINEを専門に扱うショップや、アート・デザイン系のセレクトショップに委託販売を依頼するのも有効な手段です。

- メリット:

- 販売の手間が省ける:ショップが作品の展示・販売を行ってくれるため、あなたは制作に集中できます。

- 新たな読者層へのリーチ:ショップが持つ既存の顧客層にアプローチできます。

- 常設展示:イベントと異なり、ショップの営業時間中は常に作品が展示・販売されるため、機会損失が少ないです。

- 作品の価値向上:コンセプトの合うショップに置かれることで、作品のブランドイメージが向上します。

- デメリット:

- 手数料がかかる:販売価格の一定割合(30%〜50%程度)が手数料としてショップ側に支払われます。

- 審査がある場合も:ショップによっては、作品の世界観や品質を基準とした審査がある場合があります。

- 在庫管理:定期的に在庫状況を確認し、補充の準備をする必要があります。

- 委託販売を依頼する際のポイント:

- ショップの雰囲気や扱う作品のジャンルが、あなたのZINEと合っているか事前にリサーチしましょう。

- 丁寧な挨拶と作品紹介、ポートフォリオを用意してアプローチすると良いでしょう。

- 売上報告や入金サイクルなど、契約内容をしっかり確認してください。

特に東京や大阪など大都市圏には、個性的なZINEショップが多く存在します。気になるお店があれば、まずは足を運んでみて、雰囲気を掴むのがおすすめです。

3. オンラインストアでの販売

インターネットの普及により、個人でも手軽にオンラインストアを開設し、ZINEを販売できるようになりました。自宅から全国、さらには海外の読者にも作品を届けられるのが最大の魅力です。

- メリット:

- 場所や時間の制約がない:24時間365日、どこからでもアクセスできるため、販売機会を最大限に広げられます。

- 手数料が比較的安い:プラットフォームによっては、イベント出展や委託販売よりも手数料を抑えられる場合があります。

- 幅広い顧客層:SNSでの告知と組み合わせることで、より多くの人に作品を知ってもらうチャンスがあります。

- 在庫管理がしやすい:注文状況に応じて印刷を手配したり、在庫数を調整したりしやすいです。

- デメリット:

- 集客は自分次第:ショップへの集客は、SNSでの宣伝やウェブサイトでのSEO対策など、基本的に自分で行う必要があります。

- 梱包・発送の手間:注文が入るたびに、梱包や発送作業が発生します。

- 決済システムの導入:クレジットカード決済や銀行振込など、決済方法の準備が必要です。

- おすすめのオンラインストアサービス:

- BOOTH(ブース):pixivが運営する創作物の総合マーケット。漫画やイラスト集、小説などの同人誌・ZINEが多く販売されており、関連ジャンルの読者が集まりやすいです。

- minne(ミンネ)/ Creema(クリーマ):ハンドメイド作品が中心ですが、アート系ZINEや手製本ZINEなども多く見られます。手作り感をアピールしたい場合に適しています。

- STORES(ストアーズ) / BASE(ベイス):無料で簡単に自分のECサイトを開設できるサービスです。より自由にブランドイメージを表現したい方におすすめです。

- 自分のウェブサイト:WordPressなどにECサイト機能を追加して販売する方法。最も自由度が高いですが、構築に知識が必要です。

オンラインで販売する際は、ZINEの魅力を伝えるための高品質な写真や、詳細な説明文を用意することが重要です。また、送料設定や返品ポリシーなども明確にしておきましょう。

4. カフェ・ギャラリーなどでの無料配布(フリーペーパーの場合)

ZINEとは異なり、フリーペーパーは「無料配布」が基本です。多くの人に情報を届けるために、ターゲット層が集まる場所に設置してもらいましょう。

- メリット:

- 広く情報を拡散できる:無料で気軽に手に取ってもらえるため、非常に多くの人に情報を届けられます。

- ターゲット層にリーチしやすい:目的の読者が集まる場所に設置することで、効率的に配布できます。

- イベント告知や店舗集客に有効:特定のイベントや店舗への誘致など、明確な目的がある場合に非常に効果的です。

- デメリット:

- 設置場所の交渉が必要:設置してもらう場所と事前に交渉し、許可を得る必要があります。

- 設置後の管理:定期的に補充したり、残部を確認したりする手間が発生します。

- 部数計画が重要:無駄なく配布するために、適切な部数を見極める必要があります。

- おすすめの配布場所:

- カフェやレストラン:特にコンセプトが合うお店は、滞在時間が長く読んでもらいやすいです。

- ギャラリーや書店:アートや本に興味のある人が集まる場所に適しています。

- ライブハウスやイベントスペース:音楽やカルチャー系のフリーペーパーに最適です。

- 地域の公共施設:公民館や図書館など、地域住民に広く配布したい場合に有効です。

- イベント会場:関連イベントでの直接手渡しは、最も効果的な配布方法の一つです。

設置交渉の際は、フリーペーパーの内容と目的を簡潔に説明し、置いてもらうことで相手にもメリットがあることを伝えるのがポイントです。例えば、「お店の雰囲気に合ったフリーペーパーなので、お客様の待ち時間に楽しんでいただけます」といった具体的な提案が良いでしょう。

—

ZINEもフリーペーパーも、作っただけではその真価を発揮できません。あなたの情熱が詰まった作品を、一人でも多くの人に届けるための「届け方」も、ぜひ楽しんで工夫してみてください。きっと、新たな出会いや発見が待っているはずです!

よくある質問(FAQ)

ZINEとは何ですか?

ZINE(ジン)は、個人や小グループが、特定のテーマや関心事を自由に表現するために、自主的に制作・発行する小冊子のことです。「Magazine(マガジン)」や「Fanzine(ファンジン)」が語源で、商業的な制約を受けず、作り手の個性を強く反映できるのが特徴です。写真、イラスト、詩、エッセイなど、テーマは多岐にわたり、少部数で制作されることがほとんどです。

フリーペーパーを個人で作るには?

フリーペーパーもZINEと同様に個人で制作可能で、企画、原稿作成、デザイン、印刷のステップを踏みます。特に重要なのは「目的」と「配布場所」です。情報を無料で広く伝えることが主な目的のため、ターゲット読者が集まるカフェ、ギャラリー、公共施設などでの無料配布を想定して内容を企画しましょう。制作費は、自身の費用だけでなく、掲載広告や協賛で賄うことも検討できます。詳しくは、「ZINE・フリーペーパー作成の基本ステップ」や「作成したZINE・フリーペーパーの販売・配布方法」のセクションをご参照ください。

ZINEは何部から作れますか?

ZINEは、1部からでも制作可能です。特にネット印刷サービスでは、必要な部数だけを印刷できる「オンデマンド印刷」に対応している会社が多く、数部〜数十部といった小ロットから気軽に注文できます。初めてZINEを作る場合は、まずは10部〜50部程度の小ロットで試してみて、読者の反応を見ながら増刷を検討するのがおすすめです。

ZINEを販売する方法は?

ZINEの販売方法は多岐にわたります。主な方法としては、ZINEイベントやアートブックフェアでの直接販売、ZINE専門のショップやセレクトショップへの委託販売、そしてBOOTHやSTORESなどのオンラインストアでの販売が挙げられます。複数の方法を組み合わせることで、より多くの読者にあなたのZINEを届けることができます。ご自身の作品や目的に合った販売方法を選びましょう。詳細は「作成したZINE・フリーペーパーの販売・配布方法」セクションで詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、あなたの「表現したい」という情熱を形にするZINE・フリーペーパー制作について、網羅的に解説してきました。重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- ZINEとフリーペーパーは、自由な自己表現と情報発信を可能にする魅力的な媒体です。

- 企画から入稿、印刷、製本、そして配布まで、具体的なステップを一つずつ進めれば初心者でも安心です。

- グラフィック、プリントネット、プリントパックなど、予算やこだわりに合わせたネット印刷会社を選びましょう。

- 中綴じや無線綴じ、多様な用紙から最適な組み合わせを見つけ、作品の魅力を最大限に引き出せます。

- ZINEイベント、オンラインストア、委託販売など、多角的な方法で読者に届ける工夫が重要です。

ZINEやフリーペーパー作りは、あなたの「好き」を誰かと共有し、新たな繋がりを生み出すクリエイティブな活動です。最初の一歩は戸惑うかもしれませんが、この記事があなたの制作を後押しするガイドになったことを願っています。

さあ、もう迷う必要はありません。あなたのアイデアを、世界でたった一つのZINE・フリーペーパーとして、今すぐ形にしてみませんか?

コメント