執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

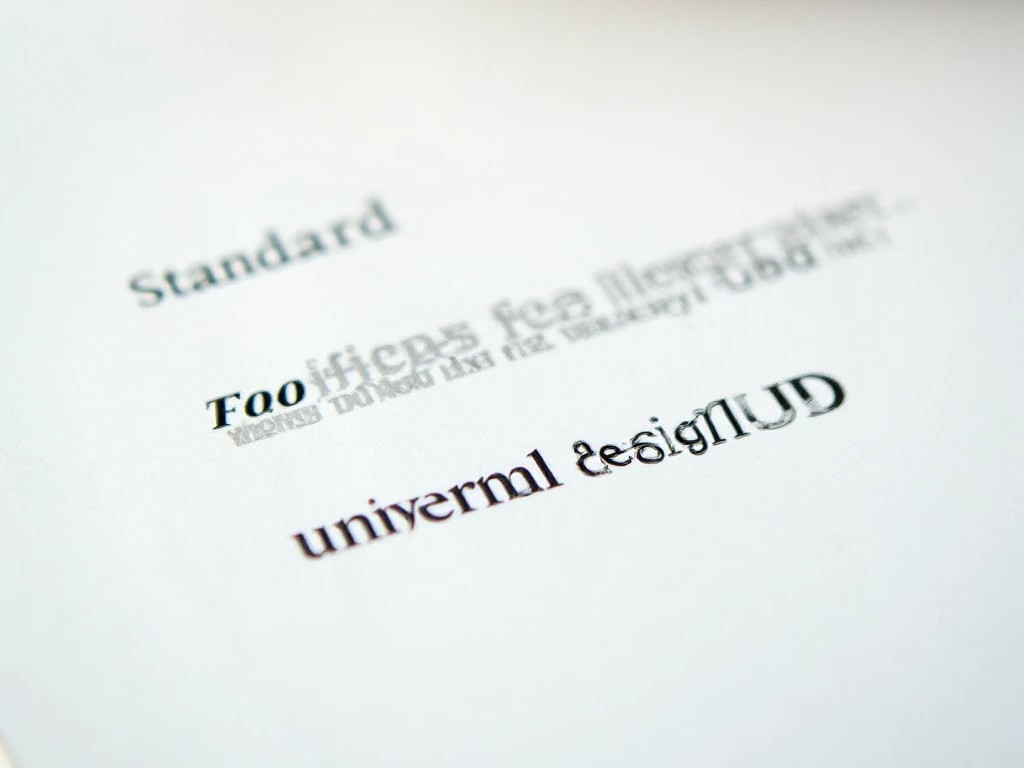

「この資料、文字が小さくて読みにくいな…」「あの看板、パッと見て内容が頭に入ってこない…」そう感じたことはありませんか? 私たちの周りには情報があふれていますが、その伝え方、特に「文字」の役割は非常に大きいものです。誰もがストレスなく情報を得られる社会を目指す上で、「読みやすさ」に特化したフォントの存在が今、注目されています。

近年、ユニバーサルデザイン(UD)フォントという言葉を耳にする機会が増えました。しかし、「UDフォントって具体的に何?」「なぜ読みやすいと言われているの?」「どんな場面で使うのが効果的なの?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。特に、ビジネス資料、ウェブサイト、公共の案内表示など、情報を多くの人に正確に伝えたいと考える方にとって、フォント選びは非常に重要な課題です。

この記事では、そんなUDフォントの疑問を解消し、あなたの情報伝達力を劇的に向上させるためのヒントを提供します。

具体的には、

- UDフォントとは何か、そのユニバーサルデザインの思想と生まれた背景

- UDフォントが「読みやすい」とされる3つの具体的な特徴

- UDフォントを導入することで得られるメリットや効果的な活用シーン

- 主要なUDフォントの種類と、目的や用途に合わせた選び方のポイント

について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、UDフォントが単なるデザインツールではなく、誰もが情報を得やすい社会を作るための重要な要素であることが理解できるでしょう。読み手に寄り添ったフォント選びで、あなたのメッセージを「確実に届ける」一歩を踏み出しましょう!

おすすめネット印刷ランキング

UDフォントとは?ユニバーサルデザインの思想

UDフォントを理解する上で欠かせないのが、その根底にあるユニバーサルデザイン(Universal Design:UD)の考え方です。ユニバーサルデザインとは、特定の誰かではなく、「すべての人にとって使いやすいデザイン」を目指すという思想を指します。

例えば、公共施設の段差をなくしスロープを設ける、自動ドアの開閉速度を調整する、シャンプーとリンスの容器を触って区別できるようにする、といった工夫はすべてユニバーサルデザインの具体例です。これらは、高齢者や障がいを持つ人だけでなく、ベビーカー利用者、一時的に怪我をしている人、外国人など、あらゆる人が快適に利用できるように配慮された設計と言えます。UDフォントもこの思想に基づき、文字による情報伝達における「読みやすさ」を追求して開発されました。

ユニバーサルデザインの原則とフォントへの応用

ユニバーサルデザインには、アメリカのロナルド・メイスによって提唱された7つの原則があります。UDフォントは、これらの原則を文字デザインに応用することで、誰もが情報を正しく認識できる「読みやすさ」を実現しています。

- 公平な利用(Equitable Use):誰にでも公平に利用できること。

- 利用における柔軟性(Flexibility in Use):幅広い個人の好みや能力に対応できること。

- 単純で直感的な利用(Simple and Intuitive Use):使用方法が分かりやすいこと。

- 分かりやすい情報(Perceptible Information):必要な情報が効果的に伝わること。

- 間違いに対する寛容性(Tolerance for Error):誤操作が起きにくく、被害が最小限に抑えられること。

- 少ない身体的な負担(Low Physical Effort):効率的に、少ない身体的負担で利用できること。

- アプローチしやすい寸法と空間(Size and Space for Approach and Use):多様な身体寸法や姿勢に対応できる寸法と空間があること。

UDフォントは特に、「分かりやすい情報(Perceptible Information)」の原則に深く関わっています。文字が持つ情報が、読み手の視力、認知能力、読み取り環境に左右されず、最大限に伝わるようにデザインされているのです。例えば、画数の多い漢字のつぶれを防ぐ、似た字形を誤読させないといった工夫が、この原則に則って施されています。結果として、子どもから高齢者、視覚に特性を持つ人、日本語を母国語としない人まで、より多くの人がスムーズに情報を読み取れるようになっています。

UDフォント誕生の背景と目的

UDフォントが本格的に開発されるようになった背景には、主に2つの大きな社会的ニーズがありました。

一つは、高齢化社会の進展です。加齢とともに視力や認知機能が低下することは避けられず、従来のフォントでは小さな文字や複雑なデザインの文字が読みにくくなる傾向がありました。公共の表示や医療機関の書類、銀行の案内など、「誰もが読めなければならない情報」において、文字の読みにくさは社会的な課題として認識されるようになりました。UDフォントは、こうした視覚の変化に対応し、高齢者がより快適に情報を得られることを目指しています。

もう一つは、情報化社会におけるアクセシビリティの重要性です。ウェブサイトやデジタルデバイスの普及により、私たちは日々膨大な量の文字情報に触れています。しかし、色覚特性を持つ人、ロービジョン(弱視)の人、ディスレクシア(識字障がい)の人など、文字の読み取りに困難を抱える人も少なくありません。こうした人々にとって、従来のフォントでは情報へのアクセスが阻害される可能性がありました。UDフォントは、特定の障がいを持つ人々だけでなく、すべての人が情報にアクセスしやすい「情報バリアフリー」を実現するための重要なツールとして期待されています。

これらの背景から、UDフォントは単に「デザインが良い」というだけでなく、「社会的な役割を果たすフォント」として開発が進められてきました。その目的は、情報を受け取る側の多様性を尊重し、誰もが平等に、そしてストレスなく情報にアクセスできる環境を構築することにあります。次章では、このUDフォントが具体的にどのような工夫によって「読みやすさ」を実現しているのか、そのデザイン上の秘密に迫ります。

UDフォントの「読みやすさ」の秘密:3つの特徴

前章でUDフォントがユニバーサルデザインの思想に基づいて生まれたことを解説しました。では、具体的にどのようなデザイン上の工夫が凝らされているからこそ、UDフォントは多くの人にとって「読みやすい」と感じられるのでしょうか? その秘密は、文字デザインにおける「判読性」「視認性」「可読性」という3つの要素に隠されています。

これらの要素は、単独で機能するのではなく、相互に影響し合いながら文字全体の「読みやすさ」を構成しています。UDフォントは、これらのバランスを最適化することで、あらゆる条件下での情報伝達効率を高めているのです。

誤読しにくい文字デザイン(判読性)

まず一つ目の特徴は、「判読性(はん・どく・せい)」の高さです。判読性とは、個々の文字がどれだけ正確に読み分けられるかを示す指標です。特に、似たような字形を持つ文字や、画数が多くて潰れやすい文字において、その差が顕著に現れます。

UDフォントでは、誤読を防ぐために以下のような工夫が凝らされています。

- 誤解しやすい文字の識別性の向上:例えば、「O(オー)」と「0(ゼロ)」、「l(エル)」と「I(アイ)」や「1(イチ)」、日本語の「ソ」と「ン」のように、一見すると見分けがつきにくい文字の形状を明確に区別できるようにデザインされています。これにより、数字の入力ミスや、似たような仮名による読み間違いのリスクが軽減されます。

- 文字の懐(ふところ)の広さ:文字の内部にある空間(懐)を広く取ることで、画数の多い漢字などでも線と線が詰まって潰れてしまうことを防ぎます。特に小さいサイズで表示されたり、印刷されたりする場合に、この懐の広さが文字の視認性を大きく左右します。

- 文字の画線の均一性:文字を構成する線の太さ(画線)をできるだけ均一に保ち、細すぎる部分や太すぎる部分を減らすことで、文字の強弱による視認性のバラつきを抑え、安定した読みやすさを提供します。

これらの工夫により、UDフォントはたとえ表示サイズが小さかったり、表示品質が低かったりする環境下でも、一つ一つの文字が明確に認識され、誤読のリスクを最小限に抑えることに貢献しています。

文字の識別しやすさ(視認性)

次に、UDフォントが持つ重要な特徴が「視認性(し・にん・せい)」です。視認性とは、文字が遠くからでも、あるいは瞬時にでも、どれだけ認識しやすいかという能力を指します。特にサインや標識、ウェブサイトの見出しなど、一目で内容を把握する必要がある場面でその効果を発揮します。

UDフォントは、視認性を高めるために以下のような配慮がなされています。

- 文字の重心とバランス:個々の文字の重心を視覚的に安定させることで、文字全体が落ち着いて見え、一つ一つの文字が独立して認識しやすくなります。不自然な傾きや歪みがなく、全体として整然とした印象を与えます。

- 文字ごとの情報量の最適化:文字によっては、視認性を高めるために、画線の太さやカーブの形状を微調整しています。例えば、丸みを帯びた文字は柔らかく、直線的な文字はシャープに見えますが、UDフォントではそのバランスを誰もが認識しやすいように設計されています。

- 濁点・半濁点の見やすさ:日本語において重要な濁点(゛)や半濁点(゜)が、小さすぎず、かつ文字と重なって見えにくくならないよう、適切なサイズと位置に配置されています。これにより、発音の誤認や読み間違いを防ぎます。

- 英数字と仮名のバランス:和文フォントでありながら、英数字や記号が日本語の文字と並んだ時に違和感なく、かつそれぞれの文字が持つ特徴を損なわずに識別できるよう、設計に工夫が凝らされています。

これらの工夫により、UDフォントは情報を受け取る人が、文字を認識するために余計な労力を使わずに済むようになり、結果として効率的な情報伝達が可能になります。パッと見ただけで内容が理解できるかどうかは、情報の価値を大きく左右します。

読み間違いを防ぐ工夫(可読性)

そして三つ目の特徴は、「可読性(か・どく・せい)」です。可読性とは、文章全体としてどれだけスムーズに、そして内容を理解しながら読み進められるかを示す指標です。判読性が個々の文字の認識に焦点を当てるのに対し、可読性は文章全体の流れや理解度に関わります。

UDフォントは、可読性を高めるために以下のような工夫を取り入れています。

- 適切な文字間・行間設計:文字と文字の間(カーニング)や、行と行の間(行送り)が適切に調整されています。これにより、文字が詰まりすぎず、あるいは開きすぎず、自然な視線の流れで文章を読み進めることができます。特に長文を読む際に、この間隔の調整が読者の疲労度に大きく影響します。

- 読みやすいウェイト(太さ)の展開:ライト、レギュラー、ミディアム、ボールドなど、多様なウェイトが用意されているUDフォントが多く存在します。これにより、見出しと本文、注釈など、情報の重要度に応じて文字の太さを使い分けることができ、視覚的な階層を作り出し、文章全体の構造を理解しやすくします。

- 句読点や約物の配慮:句読点(、。)や括弧(「」)などの約物が、文章の流れを妨げずに、かつ読み手が意味を区切りやすいように、適切なサイズと位置にデザインされています。これにより、文章の区切りが明確になり、内容の理解を助けます。

- 文字の視覚的なノイズ軽減:文字の装飾や複雑なエレメントを極力排除し、シンプルで洗練されたデザインにすることで、視覚的なノイズを減らしています。これにより、読み手が文字そのものに集中しやすくなり、文章の内容理解に集中できます。

これらの可読性向上の工夫により、UDフォントは長文でも疲れにくく、誤読することなく、内容をスムーズに理解できる文章を提供します。特に、説明書、ウェブ記事、教科書など、正確な情報伝達が求められる場面でその真価を発揮します。

このように、UDフォントは「判読性」「視認性」「可読性」という3つの視点から、徹底的に「読みやすさ」を追求して設計されています。この「読みやすさ」が、UDフォントが多様な人々にとって使いやすいとされる最大の理由です。次章では、実際にUDフォントを導入することでどのようなメリットがあり、どのような場面で活用されているのかを詳しく見ていきましょう。

UDフォントを使うメリットと活用シーン

前章では、UDフォントが「判読性」「視認性」「可読性」の3つの側面から、いかに「読みやすさ」を追求しているかを解説しました。それでは、実際にUDフォントを導入することで、具体的にどのようなメリットが得られ、どのような場面で活用されているのでしょうか。ここでは、その実用的な価値と応用例について詳しく見ていきます。

情報伝達の正確性と効率性の向上

UDフォントを導入する最大のメリットの一つは、情報伝達の正確性と効率性が飛躍的に向上する点にあります。文字が「伝わる」ことで、読み手は誤解なく、かつ迅速に情報を理解できるようになります。

たとえば、医療現場での診断書や薬の説明書、金融機関の重要書類、公共交通機関の案内表示など、一語一句が正確に伝わることが求められる場面において、UDフォントは非常に重要な役割を果たします。従来のフォントでは見落とされがちだった文字のわずかな違いや、判読しにくい表記が、UDフォントでは明確に区別できるため、誤読によるトラブルや誤解のリスクを大幅に軽減できます。これは、読み手だけでなく、情報を提供する側にとっても、再確認や問い合わせ対応の手間を減らすことにつながり、業務全体の効率化にも貢献します。

また、ウェブサイトやデジタルコンテンツにおいては、ユーザーが情報を素早くスキャンし、必要な情報を効率的に見つけ出すことが求められます。UDフォントは、文字の視認性と可読性を高めることで、ユーザーの読み取り速度を向上させ、情報探索にかかる時間を短縮させます。これにより、ウェブサイトのユーザビリティ向上や、デジタルツールの利用促進にも寄与し、結果としてビジネスやサービスの成果にもつながる可能性があります。

年齢や視力に関わらず誰もが理解しやすい情報設計

ユニバーサルデザインの理念に基づき、UDフォントは年齢や視力、その他の身体的な特性に関わらず、誰もが情報にアクセスしやすい環境を構築する上で不可欠なツールです。これは単に「障がいを持つ人向け」という枠を超え、より広範な層に恩恵をもたらします。

例えば、高齢者は加齢による老眼や白内障などで、小さな文字やコントラストの低い文字を読むのが困難になることがあります。UDフォントは、文字の懐を広く取る、画線の太さを均一にする、誤読しやすい字形を明確に区別するといった工夫により、高齢者でも文字を認識しやすく、読み疲れしにくい設計になっています。これにより、行政の広報物、医療情報、商品説明書などが、より多くの高齢者に適切に届くようになります。

また、ロービジョン(弱視)の方々や、色覚特性(色弱・色盲)を持つ方々にとっても、UDフォントは有効です。文字の明度差をつけやすく、特定の色の組み合わせでも文字が埋もれにくいデザインは、多様な視覚特性に対応します。さらに、ディスレクシア(識字障がい)を持つ方々にとっても、文字の形が分かりやすく、誤認しにくいUDフォントは、文字を読む際の負担を軽減し、学習や情報収集の機会を広げることに貢献しています。

さらに、近年増加している訪日外国人にとっても、UDフォントは有効です。日本語を母国語としない人々が、公共の案内表示や説明書きを理解する際、文字の識別がしやすいUDフォントは、言語の壁を乗り越える一助となります。このように、UDフォントは特定の層だけでなく、社会のあらゆる構成員が情報にアクセスできる「情報格差の解消」に貢献しているのです。

企業ブランディングと社会的貢献

UDフォントの導入は、単なる機能性向上に留まらず、企業のブランディングや社会的責任(CSR)の観点からも大きな価値を持ちます。

情報発信においてUDフォントを採用することは、企業が「多様な人々への配慮」を重視しているというメッセージを明確に打ち出すことになります。これは、企業イメージの向上に直結し、社会貢献に積極的な企業としての評価を高めます。特に、消費者や取引先が企業の社会的姿勢を重視する現代において、UDフォントの導入は競争優位性をもたらす差別化要因となり得ます。

活用シーンの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公共機関・自治体:駅構内の案内表示、病院の掲示物、行政の広報誌、ウェブサイトなど、幅広い年代・特性の市民が利用する情報に採用。

- 金融機関:契約書、ATM画面、パンフレットなど、誤読が許されない重要情報に導入し、顧客の安心感を高める。

- 教育機関:教科書、教材、試験問題など、子どもたちの学習効率と識字能力の向上に貢献。

- 製造業:製品マニュアル、注意書き、パッケージ表示など、安全に関わる重要な情報伝達に活用。

- IT・ウェブ業界:ウェブサイト、アプリ、デジタルサイネージ、ソフトウェアのUI(ユーザーインターフェース)など、多様なユーザーに快適な体験を提供。

- メディア・出版:新聞、雑誌、書籍など、幅広い読者層に向けて情報を分かりやすく届けるために活用。

これらの活用事例からもわかるように、UDフォントは業種や規模を問わず、あらゆる組織や企業が情報を発信する上で考慮すべき重要な要素となっています。読みやすさへの配慮は、単なるデザインの選択ではなく、ユーザーファーストの姿勢を示す重要な意思表示なのです。次章では、実際にUDフォントを選ぶ際に、どのような種類があり、何を基準に選べば良いのかを具体的に解説していきます。

UDフォントの種類と選び方のポイント

UDフォントがもたらす多様なメリットと幅広い活用シーンについて理解が深まったところで、いよいよ実践的なフォント選びの段階に入ります。現在、数多くのUDフォントが開発されており、それぞれに特徴があります。この章では、主要なUDフォントの種類を紹介し、あなたの用途や目的に合わせた最適なUDフォントを選ぶための具体的な基準や、組み合わせて使う際の注意点について解説します。

主要なUDフォント(有償・無償)の紹介

UDフォントは、様々なフォントメーカーから提供されており、大きく分けて有償フォントと無償フォントがあります。それぞれの特徴を理解し、自身のプロジェクトに合ったものを選びましょう。

有償UDフォント

有償フォントは、プロフェッショナルな用途や、より高い品質、豊富なウェイト(太さ)のバリエーション、手厚いサポートを求める場合に適しています。主要なものとしては、以下のようなシリーズが挙げられます。

- モリサワUDフォント:UDフォントの先駆者として知られ、非常に多くの種類とウェイトを展開しています。特に「UD新ゴ」「UD黎ミン」などは公共性の高い媒体で広く採用されており、その品質と実績は折り紙付きです。視認性、判読性、可読性のバランスが非常に高く、ビジネスから公共サインまで幅広く対応できます。サブスクリプション形式の「Morisawa Fonts」で提供されることが多いです。

- フォントワークスUDフォント:「UD明朝」「UDゴシック」など、長文での読みやすさに定評があるUDフォントを提供しています。特にウェブサイトでの表示に強く、Webフォントとしても多く利用されています。こちらもサブスクリプション形式の「LETS」などで提供されています。

- TypeSquare(大日本印刷):DNPが提供するUDフォントも、公共サインやデジタル教科書などで採用実績があります。ディスプレイ表示に特化したフォントなども開発されており、多様なニーズに応えます。

これらの有償フォントは、デザインの自由度や表現の幅が広く、プロのデザイナーや企業にとって信頼性の高い選択肢となります。

無償UDフォント

一方、個人利用や小規模なプロジェクト、予算が限られている場合でも、手軽にUDフォントを試せる無償の選択肢も増えています。代表的なものには以下があります。

- IPAフォント(IPAexゴシック、IPAex明朝):情報処理推進機構(IPA)が開発・公開しているフォントで、JIS X 0213:2004の文字コードに対応しており、ユニバーサルデザインの視点も取り入れられています。行政文書や教育現場でも利用しやすく、汎用性が高いのが特徴です。比較的多くの環境にインストールされており、手軽に利用開始できます。

- Source Han Sans / Noto Sans CJK(源ノ角ゴシック):AdobeとGoogleが共同開発したオープンソースのフォントです。日本語、中国語、韓国語の共通の書体として設計されており、デジタル環境での表示に優れています。UDフォントとしてのコンセプトを前面に出しているわけではありませんが、その設計思想から読みやすさが高く評価されており、ウェブサイトやアプリでの利用に非常に適しています。商用利用も可能です。

無償フォントは手軽に導入できる反面、有償フォントに比べてウェイトの種類が少なかったり、特定のデザイン機能が限定されたりする場合がある点に注意が必要です。

用途に合わせたフォント選びの基準

数あるUDフォントの中から最適なものを選ぶためには、「何のために、どこで、誰に向けて使うのか」という目的を明確にすることが重要です。以下の基準を参考に、最適なUDフォントを選びましょう。

- 媒体の種類:

- 印刷物(紙媒体):ポスター、パンフレット、書籍、マニュアルなど。印刷の解像度や紙質、色合いによってフォントの見え方が変わるため、実際に印刷して確認することが重要です。細部のつぶれが少ない、コントラストがはっきりしたフォントを選びましょう。

- ディスプレイ表示(デジタル媒体):ウェブサイト、アプリ、デジタルサイネージ、プレゼンテーション資料など。画面の解像度やバックライトの有無、見る環境(明るさなど)を考慮する必要があります。ウェブフォントとしての利用を想定する場合は、Webフォントサービスに対応しているか、ファイルサイズが適切かなども確認しましょう。

- 文字のサイズと表示環境:

- 小サイズ(本文、注釈):小さい文字でも潰れずに、個々の文字が判読できるフォントが求められます。特に画数の多い漢字や、濁点・半濁点が明瞭に見えるかを確認しましょう。

- 大サイズ(見出し、サイン):遠くからでも瞬時に認識できる視認性が重要です。文字の骨格がしっかりしており、インパクトがある中でも読みやすさを損なわないデザインを選びます。

- 読み手の特性:

- 高齢者、弱視者向け:文字の懐が広く、画線が均一で、誤読しやすい文字の区別が明確なフォントが適しています。文字間や行間が広めにとれるものがより良いでしょう。

- 色覚特性を持つ人向け:色の組み合わせによっては見えにくくなる場合があるため、明度差をつけやすいフォントや、色の選択肢が豊富なフォントを選びましょう。

- 表現したいイメージ:

- 信頼感・公共性:公共機関や金融機関などでは、誠実さや信頼性を伝えるため、クセがなく、普遍的なデザインのUDゴシック体などが適しています。

- 親しみやすさ・やわらかさ:教育機関や子ども向けコンテンツでは、角が丸いUD丸ゴシック体などが親しみやすい印象を与えます。

- 予算とライセンス:

- 有償フォントは購入費用や年間契約費用がかかりますが、多様なウェイトやサポートが充実しています。

- 無償フォントはコストがかかりませんが、ライセンス規約(商用利用の可否など)を必ず確認し、用途に合ったものを選びましょう。

組み合わせて使う際の注意点

UDフォントは単体で使うだけでなく、他のフォントと組み合わせて使うことも多いでしょう。その際に注意すべき点があります。

まず、異なるフォントファミリー(書体)を組み合わせる場合は、UDフォントの視認性や可読性を損なわないよう、全体のバランスに配慮が必要です。例えば、見出しにUDゴシック体を使い、本文にUD明朝体を使う、といった組み合わせはよく行われますが、その場合も、それぞれのフォントの雰囲気や文字の高さ(Xハイト)などが大きく異なると、かえって視覚的なノイズとなり、読みやすさを損ねる可能性があります。

次に、ウェイト(太さ)やサイズによる使い分けです。UDフォントは多くの場合、複数のウェイトが用意されています。見出しは太めのウェイトで強調し、本文は読みやすいレギュラーウェイト、注釈はライトウェイトにするなど、情報の階層に応じて適切に使い分けることで、文章全体の可読性をさらに高めることができます。ただし、ウェイトの種類が多すぎると、かえって情報が散漫になることもあるため、目的とバランスを考慮して使い分けましょう。

また、色や背景とのコントラストも重要です。UDフォントは読みやすいデザインですが、背景色と文字色のコントラストが低いと、どんなに優れたフォントでも読みづらくなってしまいます。特にウェブサイトでは、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)などのアクセシビリティガイドラインで推奨されているコントラスト比を参考に、適切な色を選ぶことが大切です。

UDフォントを選ぶ際は、これらのポイントを総合的に考慮し、実際に様々なデバイスや印刷環境でテストしてみることを強くお勧めします。単に「UDフォントだから良い」と盲目的に導入するのではなく、あなたのメッセージを届けたい相手と媒体にとって、本当に最適かどうかを検証する姿勢が、成功の鍵となります。

よくある質問(FAQ)

UDフォントとは何ですか?

UDフォントとは、ユニバーサルデザイン(Universal Design)の考え方に基づいて開発されたフォントのことです。ユニバーサルデザインとは、「すべての人にとって使いやすいデザイン」を目指す思想であり、UDフォントもこの理念に基づき、年齢、視力、身体的特性、言語、文化などの違いに関わらず、誰もが文字情報を「読みやすく、理解しやすい」ように設計されています。特定の障がい者向けではなく、より多くの人々が快適に利用できることを目的としています。

UDフォントの特徴は何ですか?

UDフォントの主な特徴は、「判読性」「視認性」「可読性」の3点に集約されます。具体的には、誤解しやすい文字(例:「O」と「0」)の識別性を高めたり、画数の多い漢字でも潰れにくいように「懐(ふところ)」を広くしたり、濁点・半濁点を見やすくする工夫が凝らされています(判読性)。また、遠くからでも、あるいは瞬時にでも認識しやすいよう、文字の重心やバランスが考慮されています(視認性)。さらに、文字間や行間が適切に設計され、長文でもスムーズに読み進められるよう、文章全体としての読みやすさ(可読性)も追求されています。

UDフォントを使うメリットは何ですか?

UDフォントを使うメリットは多岐にわたります。最も大きなメリットは、情報伝達の正確性と効率性が向上することです。誤読のリスクを減らし、誰もが素早く正確に情報を理解できるようになります。これにより、医療現場での誤認防止や、公共交通機関の案内表示の改善など、社会的な安全・安心に貢献します。また、高齢者や弱視者、色覚特性を持つ人など、多様な読み手にとってのアクセシビリティが向上し、情報格差の解消にもつながります。企業にとっては、社会的貢献活動(CSR)の一環として評価され、ブランドイメージの向上にも寄与します。

読みやすいフォントを選ぶポイントは何ですか?

読みやすいフォント、特にUDフォントを選ぶ際には、以下のポイントを考慮しましょう。

- 媒体の種類:印刷物かデジタル表示かによって適したフォントは異なります。印刷物は文字のつぶれにくさ、デジタル表示はディスプレイでの視認性を重視します。

- 文字のサイズと表示環境:小さい文字で使う場合は判読性を、大きい文字で使う場合は視認性を特に意識してください。利用される環境(明るさ、デバイスなど)も考慮が必要です。

- 読み手の特性:高齢者や弱視者など、特定の読み手を想定する場合は、文字の懐が広い、画線が均一、誤読しにくい字形が明確なUDフォントを選びましょう。

- 表現したいイメージ:信頼感、親しみやすさなど、伝えたいブランドイメージに合ったフォントを選びます。

- 予算とライセンス:モリサワやフォントワークスなどの有償UDフォントは高品質で多様なウェイトがありますが、IPAフォントや源ノ角ゴシックといった無償のUDフォントも存在します。利用規約やライセンスを必ず確認しましょう。

可能であれば、実際に使用する環境でテストを行い、最適なUDフォントを選定することが重要です。

まとめ

この記事では、ユニバーサルデザイン(UD)フォントがなぜ「読みやすい」のか、その秘密と実践的な活用法について詳しく解説しました。

重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- UDフォントは、ユニバーサルデザインの「すべての人にとって使いやすい」という思想から生まれました。

- その「読みやすさ」は、「判読性(個々の文字の識別しやすさ)」「視認性(瞬時の認識しやすさ)」「可読性(文章全体の読みやすさ)」という3つの特徴によって実現されています。

- UDフォントの導入は、情報伝達の正確性と効率性を向上させ、年齢や視力、その他の特性に関わらず誰もが情報にアクセスできる環境を構築し、ひいては企業ブランディングや社会的貢献にも繋がります。

- 選ぶ際には、媒体、文字サイズ、読み手の特性、表現したいイメージ、そしてライセンスを考慮することが大切です。

UDフォントは単なるデザイン要素ではなく、情報を「確実に届ける」ための強力なツールです。あなたの伝えたいメッセージが、より多くの人々に誤解なく、スムーズに届くことで、コミュニケーションの質は劇的に向上します。

さあ、今日からあなたの情報発信にUDフォントを取り入れてみませんか? 読み手に寄り添ったフォント選びは、誰もが快適に情報を享受できる、より良い社会への第一歩となるでしょう。今すぐ、あなたの資料やウェブサイト、あらゆる媒体のフォントを見直してみてください。

コメント