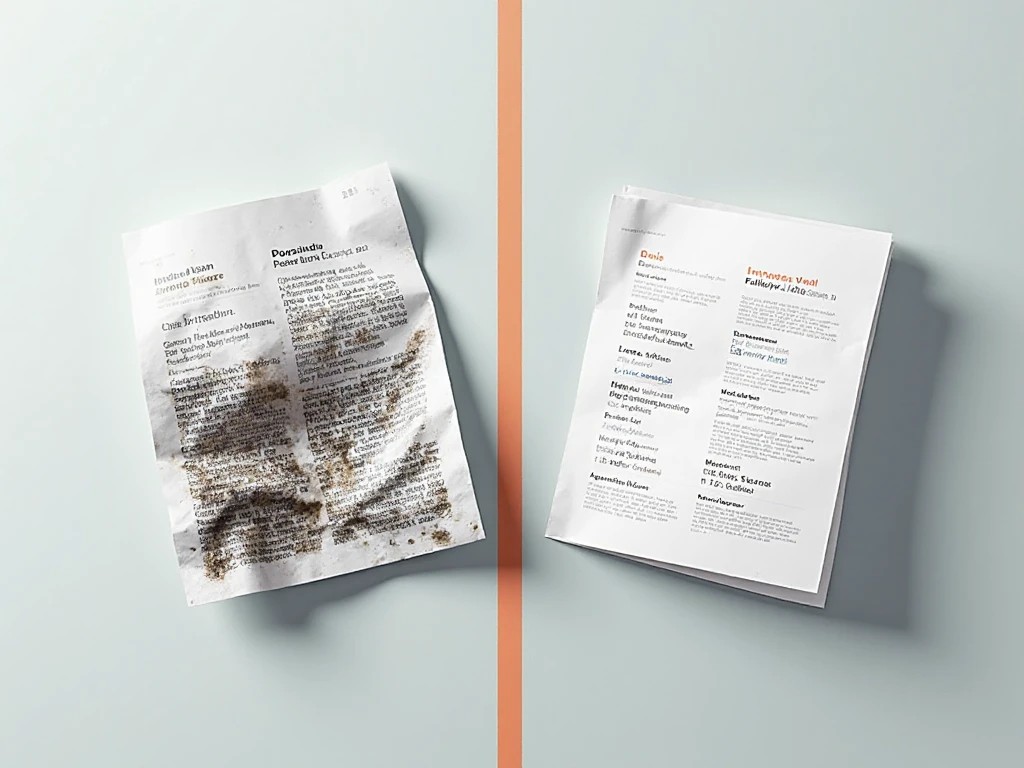

「ネット印刷って便利だけど、本当にイメージ通りのものが届くか不安…」そう感じていませんか?注文した名刺やチラシ、ポスターが「色が全然違う!」「文字がずれてる!」「納期に間に合わない!」なんてことになったら、時間も費用も無駄になり、ビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。特に初めてネット印刷を利用する方や、普段使い慣れていても「なぜかうまくいかない」と悩んでいる方は少なくないはずです。

この記事では、ネット印刷でよくある失敗談を徹底的に調査し、その中でも特に頻繁に発生する「TOP7の失敗例」を具体的にご紹介します。単に失敗例を挙げるだけでなく、それぞれの失敗がなぜ起こるのか、そして二度と同じ過ちを繰り返さないための「完璧な対策」までを詳しく解説しています。

例えば、「データ入稿時に気をつけたいポイント」から「モニターの色と印刷の色が異なる理由と対処法」、「納期遅延を防ぐための発注タイミング」、「想定外の追加料金を防ぐ見積もり確認のコツ」など、具体的な解決策を網羅しています。さらに、あなたの目的や用途に合わせた「最適な印刷会社の選び方」もご紹介。これらの情報を知ることで、あなたはもうネット印刷で大損することはありません。

この記事を読めば、ネット印刷に関する不安や疑問が解消され、高品質な印刷物を効率的かつリーズナブルに手に入れるための知識が身につきます。もう失敗を恐れる必要はありません。賢くネット印刷を活用し、あなたのビジネスやプロジェクトを成功させるための第一歩を、この記事から始めてみませんか?

テレビCMでもおなじみの最大手サービス。名刺やチラシはもちろん、のぼりやポスターなど幅広い商品を扱っています。初めての方でも使いやすいシンプルな注文画面と、圧倒的な安さが魅力です。送料は全国一律無料。

豊富な商品ラインナップと、プロも納得の高品質な仕上がりが特徴です。特に、写真やイラストが際立つフルカラー印刷に定評があり、ポスターやパンフレットなど色にこだわりたい印刷物におすすめ。初心者にもわかりやすいガイドも充実しています。

安さとスピーディーな納品で知られる大手ネット印刷会社。特に、名刺やチラシの小ロット・短納期印刷に強く、急ぎで印刷物が必要なビジネスシーンに最適です。充実したカスタマーサポートも利用者の安心感を高めています。

ネット印刷でよくある失敗例

ネット印刷は手軽で便利なサービスですが、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、多くの人が経験する代表的な失敗例を7つご紹介します。これらの失敗例を知ることで、あなたは同じ過ちを避け、スムーズな印刷体験を実現できるでしょう。

データの不備による失敗

これはネット印刷における最も典型的な失敗例の一つです。入稿データに不備があると、印刷工程に進めず、納期遅延や追加費用が発生する原因となります。例えば、文字のアウトライン化忘れは頻繁に起こる問題です。デザインソフトで特定のフォントを使用している場合、印刷会社ではそのフォントを保有していないことがあり、文字が別のフォントに置き換わったり、文字化けしたりしてしまいます。また、塗り足しの不足もよくある失敗です。印刷物を裁断する際に数ミリのズレが生じる可能性があるため、仕上がりサイズよりも外側に3mm程度の塗り足しを設けていないと、断裁後にフチに白い部分が残ってしまうことがあります。さらに、画像解像度不足のデータを入稿してしまうと、印刷された画像が粗く、ぼやけた仕上がりになります。特に小さな画像を拡大して使用する場合に起こりやすいです。リンク画像の埋め込み忘れも印刷トラブルに繋がります。画像データが正しく埋め込まれていないと、印刷時に画像が表示されない、あるいは画像が抜けた状態で印刷されてしまうことがあります。

色の再現に関する失敗

「モニターで見た色と印刷物の色が違う!」これもネット印刷でよくある悩みです。この問題の主な原因は、RGBとCMYKの色空間の違いにあります。パソコンやスマートフォンの画面は光の三原色(RGB)で色を表現するのに対し、印刷はインクの四原色(CMYK)で色を表現します。この色空間の違いにより、画面上では鮮やかに見えた色が、印刷物ではくすんで見えたり、暗く沈んだ印象になったりすることがあります。特に蛍光色やメタリックカラーなど、一部の色はCMYKでは再現が難しい場合があります。また、使用する用紙の種類によっても色の見え方は大きく変わります。光沢紙とマット紙では同じインクを使っても発色が異なり、光沢紙の方が色が鮮やかに見える傾向があります。

モニターのキャリブレーション不足も原因の一つです。モニターが適切に調整されていないと、正確な色が表示されず、印刷物との色差が大きくなります。

文字や画像の配置に関する失敗

せっかくデザインしたレイアウトが、印刷してみると意図せずずれていたり、切れていたりする失敗も少なくありません。これは、主にデータ作成時のトンボや安全領域の考慮不足に起因します。トンボとは、印刷物の裁断位置や折り位置を示すマークのことで、これが正確に設定されていないと、裁断の際に文字やデザインが切れてしまうことがあります。また、文字や画像を仕上がりサイズのギリギリに配置してしまうと、わずかな裁断のズレで意図しない部分が切れてしまう「文字切れ」「画像切れ」が発生します。これを防ぐためには、「安全領域(セーフティゾーン)」を設定し、重要な情報はその内側に配置することが重要です。一般的には、仕上がりサイズの内側3〜5mm程度を安全領域とします。両面印刷の場合には、裏表の向きが逆になるというミスも発生しがちです。データ入稿時に裏表の天地や左右の向きを間違えてしまうと、完成時に文字が逆さまになったり、画像が上下反転したりすることがあります。印刷会社によっては入稿データの向きに関する特定のルールがあるため、事前に確認が必要です。

納期に関する失敗

「イベントに間に合わない!」「キャンペーン開始日に間に合わない!」など、納期遅延はビジネスにおいて深刻な問題を引き起こします。納期が遅れる原因は複数考えられますが、最も多いのはデータ入稿の遅れです。ネット印刷では、入稿データの締め切り時間が厳密に設定されており、わずか数分の遅れが納期全体の遅延につながることがあります。また、先述のデータ不備が見つかった場合も、修正と再入稿のやり取りに時間がかかり、結果的に納期が後ろ倒しになります。印刷工程で予期せぬトラブル(機械故障、不良品の発生など)が発生したり、運送会社の遅延が生じたりすることもあります。特に繁忙期や悪天候時には、運送に時間がかかる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。締め切りギリギリでの発注は、追加料金が発生する「特急料金」の対象となることが多いため、計画的な注文を心がけましょう。

予期せぬ追加料金の発生

見積もり時には安く感じたのに、最終的に請求された金額が予想以上に高かった、という失敗談もよく聞かれます。これは、主にオプション料金の見落としやデータ修正費用が原因です。例えば、データのチェックや修正を印刷会社に依頼する場合、別途費用が発生することがほとんどです。文字のアウトライン化や塗り足しの追加など、簡単な修正でも費用がかかる場合があります。また、用紙の種類や加工方法の変更、特急印刷など、後から追加するオプションは割高になる傾向があります。特に、入稿後にデータ不備が見つかり、納期が迫っているために特急コースに変更せざるを得なくなった場合、大幅な追加料金が発生することがあります。送料についても注意が必要です。一部の印刷会社では、沖縄や離島への配送、または複数拠点への分納の場合に、追加送料が発生することがあります。発注前に必ず最終見積もりを確認し、不明な点があれば事前に問い合わせてクリアにしておくことが肝心です。

用紙選択の失敗

印刷物の仕上がりは、デザインだけでなく用紙によっても大きく左右されます。しかし、ネット印刷では実物の用紙サンプルを見ずに選ぶことが多いため、イメージと異なる仕上がりになることがあります。例えば、写真やイラストがメインの印刷物なのに、発色の良くない用紙を選んでしまうと、全体的に沈んだ印象になります。逆に、文字が中心の書類なのに光沢の強い用紙を選んでしまうと、反射して読みにくくなることもあります。用紙の厚みを間違える失敗もよくあります。名刺やポストカードはしっかりとした厚みがある方が高級感が出ますが、薄い用紙を選んでしまうと安っぽく見えたり、すぐに折れてしまったりします。逆に、冊子などのページ数が多い印刷物で厚すぎる用紙を選ぶと、かさばって重くなり、コストも増大します。また、筆記する用途の印刷物(アンケート用紙など)で、インクを吸い込みにくい光沢紙などを選んでしまうと、文字がにじんだり、乾きにくかったりして実用性が損なわれます。用途に合った用紙を選ぶ知識がなければ、期待通りの印刷物は手に入りません。

仕上がりサイズの失敗

せっかく作成したデータなのに、仕上がった印刷物が想定していたサイズと違うという失敗も起こり得ます。これは、入稿データと注文サイズの不一致が主な原因です。例えば、A4サイズでデータを作成したつもりが、注文時に誤ってB5サイズを選択してしまった場合、データが縮小されて印刷されたり、逆に一部が切れてしまったりします。特に、複数のサイズ展開がある商品(例:チラシのA4とA5など)を注文する際に、サイズ選択を誤ることがあります。また、変形サイズや特殊な形状の印刷物を注文する際にも注意が必要です。一般的な定形サイズではない場合、正確な仕上がりサイズをミリ単位で指定する必要があり、少しのズレが全体の印象を大きく変えてしまいます。断裁のズレを考慮していない場合も、意図しない仕上がりになります。印刷会社は通常、数ミリの断裁誤差を許容範囲としていますが、データ作成時にその誤差を考慮せずにギリギリのレイアウトで作成すると、大事な文字やデザインが切れてしまうことがあります。特にフチなし印刷を希望する場合、塗り足しが適切でないと白いフチが出てしまうことがあります。

失敗を避けるための完璧な対策

ネット印刷でよくある失敗例を知ったところで、次はそれらを未然に防ぐための具体的な対策を学びましょう。これらの対策を実践すれば、あなたの印刷プロジェクトは格段にスムーズになり、期待通りの高品質な成果物を得られるはずです。

入稿データの徹底的な確認ポイント

入稿データの不備は、トラブルの最も大きな原因の一つです。完璧な印刷物を得るためには、入稿前に以下のポイントを徹底的に確認することが不可欠です。まず、文字のアウトライン化は必須です。デザインソフトで作成した文字は、印刷会社が同じフォントを持っていない場合、勝手に別のフォントに置き換わってしまうリスクがあります。これを避けるため、入稿前には必ず全ての文字をアウトライン化しましょう。次に、塗り足しが適切に設定されているかを確認してください。通常、仕上がりサイズの外側に3mm程度の塗り足しが必要です。これにより、裁断時のわずかなズレが白いフチとして現れるのを防ぎます。また、画像解像度は適正かも重要です。一般的に、印刷には300dpi〜350dpi程度の解像度が必要です。解像度が低いと、印刷物がぼやけたり粗くなったりします。使用する画像を拡大して使う場合は、特に注意が必要です。さらに、リンク画像は全て埋め込まれているかを確認してください。外部参照している画像データは、入稿時に忘れてしまいがちです。リンク切れを防ぐために、全ての画像をデータ内に埋め込むか、印刷会社指定の形式で別途添付しましょう。最後に、データのカラーモードはCMYKかを最終確認してください。RGBで作成されたデータは、CMYKに変換される際に色味が変化する可能性があるため、最初からCMYKでデータを作成することをおすすめします。

色校正の重要性と活用法

モニターで見た色と実際の印刷物の色が違うという問題は、多くの人を悩ませます。この色ブレを防ぐ最も効果的な対策が色校正です。色校正とは、本番の印刷に入る前に、色味や仕上がりを確認するために少部数を印刷するサービスです。色校正にはいくつかの種類があります。

- 本紙校正(本機校正):実際に使用する印刷機と用紙で印刷するため、最も本番に近い仕上がりが確認できます。費用は高くなりますが、色にこだわりたい場合や大量部数の印刷には最適です。

- デジタル校正(簡易校正):専用のプリンターで出力するため、本紙校正よりも安価で迅速に確認できます。本番の印刷機とは異なるため完璧な色の一致は難しいですが、全体の色味やレイアウトの確認には十分役立ちます。

色校正を行うことで、色のズレを事前に発見し、修正する機会が得られます。特に、会社のロゴやブランドカラーなど、厳密な色管理が必要な場合は、色校正の利用を強くおすすめします。また、ご自身のモニターを定期的にキャリブレーション(色調整)することも、色の一貫性を保つ上で非常に有効です。

正確なサイズと用紙の選び方

印刷物の仕上がりは、サイズと用紙の選択によって大きく左右されます。まず、正確な仕上がりサイズをミリ単位で把握することが重要です。一般的なA判・B判サイズだけでなく、変形サイズの場合は特に注意が必要です。デザインを作成する前に、必ず印刷会社のサイトで対応しているサイズを確認し、それに合わせてデータを作成しましょう。次に、用紙の種類と厚みを目的から選ぶことです。例えば、名刺やポストカードのように手に取ってもしっかりした印象を与えたい場合は、厚手の用紙(例:四六判180kg以上)を選びましょう。チラシやパンフレットで写真を鮮やかに見せたいなら、光沢のあるコート紙やグロスPP加工などが適しています。逆に、文字を書き込む用途であれば、上質紙やマットコート紙など、インクが滲みにくく書きやすい用紙が最適です。多くの印刷会社では、無料で用紙サンプルを送付してくれるサービスがあります。実際に手に取って質感や厚み、発色を確認することで、イメージと仕上がりのギャップを最小限に抑えることができます。

納期に余裕を持った注文のすすめ

納期遅延は、イベントやキャンペーンの成否に直結する大きな問題です。これを避けるためには、何よりも余裕を持ったスケジュールで注文することが重要です。急ぎの印刷が必要な場合でも、特急料金を支払ってでも間に合わせたいという状況は避けたいものです。データ作成から入稿、印刷、そして納品までの期間を逆算し、十分なバッファを見積もっておきましょう。特に、データ不備が見つかって修正が必要になった場合や、運送業者側のトラブルなど、予期せぬ事態が発生する可能性も考慮に入れるべきです。一般的な印刷会社の納期は、商品や部数、加工の有無によって異なりますが、ウェブサイトで明確に表示されています。注文前に必ず確認し、可能であれば希望納品日よりも数日早く設定することで、万が一のトラブルにも対応できる余地が生まれます。繁忙期(年末年始、年度末など)は通常よりも納期が長くなる傾向があるため、特に注意が必要です。

追加料金を避けるための見積もり確認

「見積もりより高くなった!」という事態を避けるためには、発注前の見積もり内容の徹底的な確認が不可欠です。ネット印刷の見積もりは、単に部数や用紙の種類だけでなく、様々なオプションが細かく設定されています。特に注意すべきは以下の点です。

- データチェック・修正費用:自分で完璧なデータを作成できない場合、データチェックや軽微な修正に追加料金が発生することがあります。

- 加工オプション:PP加工、UV加工、箔押し、型抜きなど、特殊な加工は全て追加料金の対象です。希望する加工が漏れていないか、料金が反映されているか確認しましょう。

- 送料・分納費用:配送先が複数ある場合や、沖縄・離島への配送は追加送料がかかることがあります。

- 特急料金:納期を早める場合、通常料金に上乗せされるのが一般的です。

- 消費税:見積もりが税抜き表示の場合、最終的な請求額と乖離が生じます。

これらの項目を一つ一つ確認し、不明な点があれば必ず発注前に印刷会社に問い合わせてクリアにしておきましょう。最終的な見積もり書(Web上のものでも可)を保存しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

ネット印刷会社の選び方と注意点

数多くのネット印刷会社の中から、自分に最適な1社を選ぶことも失敗を避ける上で非常に重要です。以下のポイントを参考に、信頼できるパートナーを見つけましょう。

- 実績と評判:長く運営しており、多くの利用者がいる会社は信頼性が高い傾向にあります。SNSや口コミサイトでの評判も参考にしましょう。

- 料金体系の透明性:見積もりシステムが分かりやすく、追加料金が発生する項目が明確に記載されているかを確認します。

- サポート体制:データ入稿に関する質問やトラブル時に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制があるかどうかも重要です。電話やチャット、メールなど、複数の問い合わせ方法があるか確認しましょう。

- 品質管理体制:サンプル請求が可能か、色校正の種類が豊富かなど、品質に対するこだわりが感じられる会社を選びましょう。

- 対応データ形式:自分が使用しているデザインソフトのデータ形式に対応しているかを確認します。

- 配送オプション:希望する納期や配送先に対応しているか、送料はどのくらいかかるかなども比較検討しましょう。

いくつかの会社を比較検討し、自分のニーズに最も合った会社を選ぶことで、ネット印刷での失敗リスクを大幅に減らすことができます。特に初回利用時は、少部数でテスト印刷をしてみるのも良い方法です。

よくある質問

ネット印刷を利用する際、多くの方が抱える疑問や不安は共通しています。ここでは、これまで解説してきた内容を踏まえつつ、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを通じて、ネット印刷に関するあなたの疑問を解消し、より安心してサービスを利用できるようにサポートします。

ネット印刷でよくあるトラブルは?

ネット印刷で最もよくあるトラブルは、「データ不備による印刷のやり直しや遅延」です。例えば、文字のアウトライン化忘れ、塗り足し不足、画像解像度不足などが挙げられます。これらの不備があると、印刷会社でのデータチェックでNGとなり、修正・再入稿が必要になるため、納期が遅れたり、最悪の場合は追加料金が発生したりします。また、「モニターで見た色と印刷物の色の違い」も頻繁に起こる問題です。これはRGB(画面表示)とCMYK(印刷)の色空間の違いや、モニターのキャリブレーション状況によって発生します。さらに、「仕上がりサイズや断裁のズレ」もよくあるトラブルです。データ作成時にトンボや安全領域を適切に設定していないと、意図しない部分が切れてしまったり、白いフチが出てしまったりすることがあります。

ネット印刷で失敗しない方法は?

ネット印刷で失敗しないためには、事前の準備と確認が何よりも重要です。まず、入稿データを完璧に準備することが第一歩です。文字のアウトライン化、適切な塗り足しの設定、高解像度画像の確認、CMYKカラーモードでの作成を徹底しましょう。次に、色校正を積極的に利用することをおすすめします。特に色にこだわりたい印刷物や大量部数の場合は、本紙校正などで実際の仕上がりを確認することで、イメージ通りの色味を得られます。また、納期に十分な余裕を持つことも大切です。データ修正や運送トラブルなど、不測の事態に備えて、ギリギリのスケジュールではなく、数日間のバッファを設けて発注しましょう。最後に、信頼できる印刷会社を選ぶことです。ウェブサイトの情報の透明性、サポート体制の充実度、口コミなどを参考に、自分に合った会社を見つけることが成功への鍵となります。

印刷トラブルで多いものは?

印刷トラブルで特に多いのは、大きく分けて以下の3つです。一つ目は、「データに関するトラブル」です。これには、フォントの問題(文字化け、アウトライン化忘れ)、画像のリンク切れや解像度不足、塗り足し不足、CMYK以外のカラーモードでの入稿などが含まれます。これらのデータ不備は、印刷ができない、または期待通りの仕上がりにならない直接的な原因となります。二つ目は、「色に関するトラブル」です。モニターと印刷物の色味の乖離、特色の再現性、用紙による発色の違いなどが挙げられます。特に蛍光色やパステルカラーなど、CMYKで再現しにくい色は注意が必要です。三つ目は、「加工や仕上がりに関するトラブル」です。断裁位置のズレによる文字切れやデザインの欠損、折り加工のズレ、PP加工の浮きや傷など、印刷後の加工工程で発生する問題です。これらはデータ作成時の配慮不足や、印刷会社の品質管理体制によって引き起こされることがあります。

印刷で失敗しないためには?

印刷で失敗しないための最も効果的な方法は、「徹底的な事前準備とコミュニケーション」です。具体的には、以下の点を実践しましょう。まず、印刷会社の推奨するデータ作成ガイドラインを熟読し、それに厳密に従ってデータを作成してください。多くの印刷会社は詳細なテンプレートやガイドを提供しています。次に、疑問点があれば、些細なことでも必ず印刷会社に問い合わせましょう。不明な点を放置せず、事前に確認することで後々の大きなトラブルを防げます。また、初回利用時や重要な印刷物の場合は、色校正や簡易校正を利用して、実際の仕上がりを確認することを強くおすすめします。これにより、色味やレイアウトの最終確認ができ、もし問題があれば修正する時間が得られます。さらに、納期には余裕を持ち、入稿データは早めに準備する習慣をつけましょう。不測の事態に冷静に対応できる時間的余裕が、失敗を未然に防ぎます。最後に、料金体系やオプションサービスを事前に確認し、最終見積もりをしっかり把握することで、予期せぬ追加料金を避けることができます。これらの対策を講じることで、ネット印刷をスムーズに、そして後悔なく利用できるでしょう。

まとめ

この記事では、「知らないと大損!」してしまうネット印刷でよくある7つの失敗例と、それらを完璧に回避するための対策について詳しく解説しました。

- データの不備(アウトライン化、塗り足し、解像度、埋め込み忘れなど)が最も多い失敗の原因。

- 色の再現はRGBとCMYKの違いや用紙、モニター環境で大きく左右されるため、色校正が重要。

- 文字や画像の配置ミスは、トンボや安全領域の理解不足から生じる。

- 納期遅延はデータ入稿の遅れや不備が主な原因で、余裕を持ったスケジュールが不可欠。

- 予期せぬ追加料金はオプションやデータ修正費用の確認不足が招く。

- 用紙選択の失敗は、用途と質感を考慮しないと後悔する。

- 仕上がりサイズの不一致は、注文時の確認不足や変形サイズでの注意が必要。

これらの失敗例と対策を知ることで、あなたはもうネット印刷で悩むことはありません。完璧なデータ準備、色校正の活用、そして信頼できる印刷会社選びこそが、成功への鍵です。

今すぐ、あなたの印刷プロジェクトでこれらの知識を活かしてください。高品質な印刷物を手に入れ、時間とコストを無駄にすることなく、あなたのアイデアを形にしましょう。もし不安な点があれば、まずは各印刷会社の「データ作成ガイド」を確認したり、無料の「用紙サンプル」を請求したりすることから始めてみてください。賢くネット印刷を活用し、あなたの目的を達成しましょう!

コメント