執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

「自分だけの特別な御朱印帳が欲しい!」「オリジナルのデザインで、想いを込めた御朱印帳を作りたいけど、どこに頼めばいいかわからない…」

そうお悩みではありませんか?近年、御朱印集めはブームを超えて、趣味として定着しています。神社仏閣を巡り、心を込めていただく御朱印は、旅の思い出や信仰の証として、かけがえのない宝物になりますよね。そんな大切な御朱印をいただくなら、自分だけのオリジナル御朱印帳にしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ「オリジナル御朱印帳を作ろう!」と思っても、どこに依頼すればいいのか、どんな種類があるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、疑問が尽きないかもしれません。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決すべく、オリジナル御朱印帳の制作サービスを徹底的に比較解説します。個人で1冊から作成したい方から、イベントやノベルティとして複数冊作りたい方まで、あなたのニーズにぴったりのサービスを見つけるためのヒントが満載です。

この記事を読めば、あなたは以下のことが分かります。

- オリジナル御朱印帳を持つ魅力と、作成するメリット

- 多様な制作方法とデザイン・素材の選択肢

- 失敗しないための制作サービスの選び方と費用の目安

- 【2025年最新版】目的別(価格重視、品質重視、小ロット対応など)のおすすめサービス

読み終える頃には、あなたの「想い」を形にした、世界に一つだけのオリジナル御朱印帳を手にいれるための道筋が明確になっているはずです。ぜひ最後までご覧いただき、あなたの御朱印巡りをさらに特別なものにする、最高のパートナーを見つけてください。

おすすめネット印刷ランキング

オリジナル御朱印帳作成の魅力とメリット

御朱印帳は、神社仏閣を巡る中で得られる、その場限りの感動や空気感を閉じ込めた特別なアイテムです。近年では、集めるだけでなく、その御朱印帳自体にもこだわりを持つ方が増えています。中でも、世界に一つだけのオリジナル御朱印帳を作成することは、単なる趣味の範疇を超え、計り知れない魅力とメリットをもたらします。

なぜ今、多くの人がオリジナル御朱印帳の作成を考えるのでしょうか。それは、既製品にはない「自分らしさ」や「特別な価値」を追求したいという想いがあるからです。御朱印集めがライフスタイルの一部となっている現代において、御朱印帳は単なる記録帳ではなく、自己表現のツールや、大切な思い出を彩るアート作品へと進化していると言えるでしょう。

自分だけの特別な御朱印帳を持つ喜び

オリジナル御朱印帳の最大の魅力は、やはり「自分だけのもの」という所有する喜びと愛着にあります。既製品の御朱印帳も素晴らしいですが、デザインや素材、さらにはサイズや蛇腹の枚数まで、自分のこだわりを詰め込んだ一冊は、使うたびに特別な感情を呼び起こします。

例えば、長年訪れたいと思っていた念願の神社仏閣の風景をデザインに取り入れたり、自分の好きな色やモチーフをあしらったりすることで、御朱印帳自体が旅の記憶や感動を語りかける存在となります。御朱印をいただく際も、既製品とは異なる自分だけの御朱印帳を差し出すことで、より一層、その場の雰囲気や神聖さを深く感じられるでしょう。

また、お気に入りの御朱印帳を手にすることで、次なる御朱印巡りへのモチベーションが格段に向上します。それはまるで、旅の相棒となる特別なアイテムを手に入れるような感覚です。収集した御朱印を後から見返す時も、表紙の特別なデザインが当時の記憶を鮮明に蘇らせ、一層深い感動を与えてくれるはずです。友人や知人と御朱印帳を見せ合う際にも、オリジナリティあふれる一冊は会話のきっかけとなり、あなたの個性を表現するアイテムにもなり得るでしょう。

このように、オリジナル御朱印帳は、御朱印集めという行為そのものをより豊かにし、精神的な満足度を高めてくれる、まさに「心の宝物」となるのです。

—

ノベルティや記念品としての活用事例

オリジナル御朱印帳の魅力は、個人の趣味に留まりません。企業や団体、地域コミュニティにおいても、その独自性と実用性から、強力なノベルティや記念品として幅広く活用されています。

例えば、以下のような場面でオリジナル御朱印帳は大きな効果を発揮します。

- 観光地の活性化:特定の地域や観光名所を巡る「御朱印巡りイベント」を開催する際、その地域ならではのデザインを施したオリジナル御朱印帳を配布・販売することで、地域ブランディングに繋がり、観光客誘致に貢献します。地域の特産品や名所のイラストをデザインに盛り込めば、より記念性が高まるでしょう。

- 神社仏閣の授与品:自社のロゴや由緒ある紋章、特徴的な風景をデザインした御朱印帳を制作し、授与品として提供することで、参拝者にとって特別な思い出となり、リピーターの増加にも繋がります。他では手に入らないオリジナル性が、御朱印帳自体の価値を高めます。

- 企業・団体の周年記念品やイベントグッズ:企業の創立周年記念品として、またイベントの参加者への記念品としてオリジナル御朱印帳を贈呈することは、受け取った方々に長く愛用してもらえる実用的なアイテムとなります。企業理念やイベントテーマをデザインに反映させることで、メッセージを伝えるツールとしても機能します。

- 学校やサークルの卒業・卒園記念品:学生生活の思い出を彩る卒業記念品として、学校名や校章、卒業年度などを入れた御朱印帳は、新たな門出を迎える卒業生への粋な計らいとなるでしょう。将来、各地を巡る際に学生時代の記憶を呼び覚ます、唯一無二の記念品となります。

このように、オリジナル御朱印帳は、ただ単にノベルティとして配られるだけでなく、受け取る側の思い出と連動し、長く手元に残り続けるという大きなメリットがあります。実用性が高く、かつ収集という楽しみを伴う御朱印帳だからこそ、企業や団体のメッセージを効果的に伝え、高い顧客エンゲージメントを生み出すことが期待できます。デザインの自由度が高いため、ターゲット層や目的に合わせて様々な表現が可能となり、単価が比較的抑えられる点も、ノベルティとして人気の理由と言えるでしょう。

個人利用からビジネス活用まで、その可能性は無限大です。次のセクションでは、実際にオリジナル御朱印帳を作成するための具体的な方法や、選べる様々な種類について詳しく見ていきましょう。

オリジナル御朱印帳の制作方法と種類

オリジナル御朱印帳の魅力と多様な活用方法について理解したところで、実際にどのように制作を進めるのか、どのような選択肢があるのかを知ることが重要です。オリジナル御朱印帳の制作には、大きく分けて「オーダーメイド制作」と「セミオーダー制作」の2つのアプローチがあり、それぞれに異なる自由度や費用感があります。また、表紙の素材やデザイン、さらには御朱印帳のサイズや蛇腹の枚数も、全体の印象を左右する重要な要素となります。

ここでは、あなたの理想とするオリジナル御朱印帳を実現するために、それぞれの制作方法の特徴と、選べる多様な種類について詳しく解説していきます。具体的なイメージを膨らませながら、最適な選択肢を見つける参考にしてください。

オーダーメイド制作とセミオーダー制作

オリジナル御朱印帳の制作を検討する際、まず理解すべきは「オーダーメイド」と「セミオーダー」の違いです。それぞれにメリット・デメリットがあるため、あなたの目的や予算、デザインのこだわり度合いに合わせて選択することが肝心です。

1. オーダーメイド制作

オーダーメイド制作は、デザイン、素材、サイズ、製本方法など、全てを一から自由に決めることができる制作方法です。文字通り「完全オリジナル」の御朱印帳を作りたい場合に最適です。

- メリット:

- デザインの自由度が無限大:既成の枠にとらわれず、完全にオリジナルのデザインを表現できます。例えば、複雑なイラスト、特殊な加工、独自の形状など、細部にまでこだわりを反映させることが可能です。

- 素材・仕様の選択肢が豊富:表紙の生地、紙質、製本方法、留め具の種類など、既製品にはない多様な素材や特殊な仕様を選ぶことができます。

- 唯一無二の御朱印帳が作れる:他にはない、まさに世界でたった一つの御朱印帳を制作できます。

- デメリット:

- 費用が高くなる傾向がある:デザイン費用や版代、特殊な素材の調達費用などが加算されるため、セミオーダーに比べて総額が高くなる傾向があります。

- 制作期間が長くなる傾向がある:デザインの打ち合わせから試作、最終調整まで、多くの工程を要するため、納期に余裕を持つ必要があります。

- 専門知識が必要な場合も:デザインデータの作成や素材選定において、ある程度の専門知識や業者との綿密なコミュニケーションが求められることがあります。

こんな方におすすめ:企業や団体でブランドイメージを徹底したい、プロのデザイナーに依頼して究極の1冊を作りたい、特別な記念品として唯一無二のものを制作したい場合に適しています。

2. セミオーダー制作

セミオーダー制作は、既存のテンプレートや素材、デザインの一部をカスタマイズする制作方法です。完全に一から作るほどのこだわりはないものの、自分らしい要素を取り入れたい場合に適しています。

- メリット:

- 費用を抑えやすい:既成のベースを使用するため、オーダーメイドに比べて初期費用やデザイン費用が抑えられます。

- 制作期間が短い:デザインや素材の選択肢がある程度決まっているため、比較的短期間で制作が可能です。

- 手軽にオリジナル感が出せる:既存のデザインに名入れやロゴ入れをするだけでも、十分なオリジナル感を出すことができます。

- 小ロットに対応しやすい:1冊からの注文や、少ロットでの制作に対応しているサービスが多く、個人利用にも向いています。

- デメリット:

- デザインの自由度に限りがある:完全に自由なデザインは難しく、提供された選択肢の中から選ぶ形になります。

- 特殊な素材や加工は限定的:選べる素材や加工方法が、オーダーメイドに比べて少ない場合があります。

こんな方におすすめ:個人で手軽にオリジナル御朱印帳を作りたい、コストを抑えつつ自分らしさを出したい、デザインの専門知識があまりないがこだわりたい場合に適しています。

—

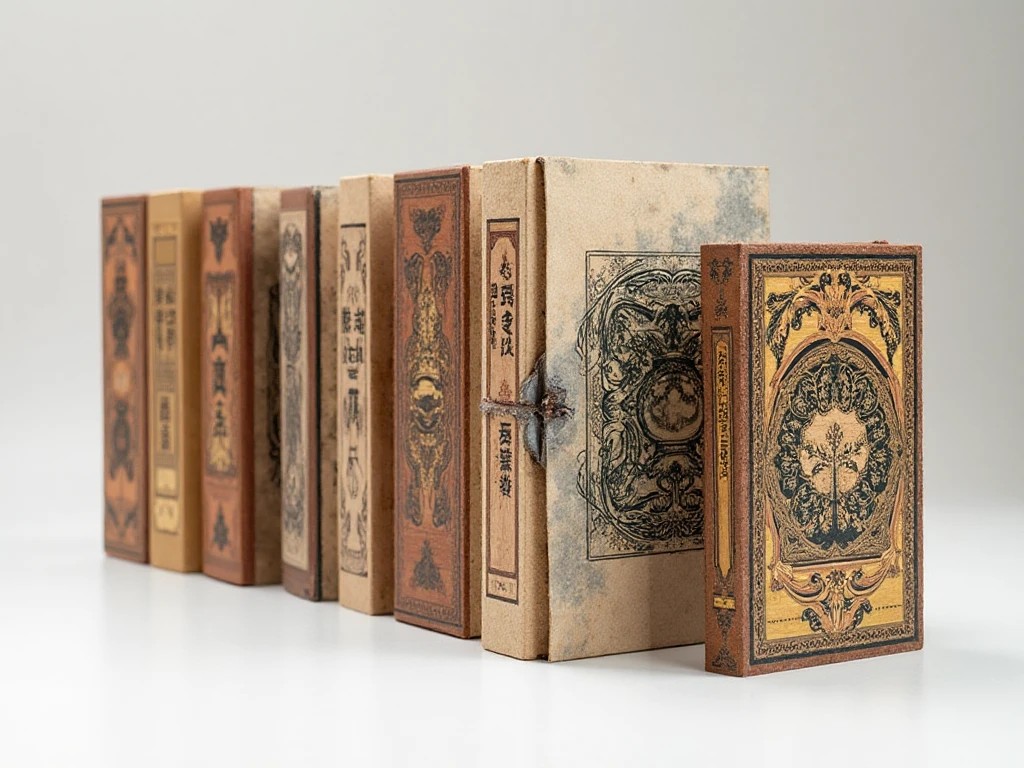

表紙のデザイン・素材の選択肢(布、紙、木など)

御朱印帳の「顔」とも言える表紙は、その印象を大きく左右する重要な要素です。オリジナル制作では、多様なデザイン表現に加え、素材そのものが持つ質感や風合いを選ぶことができます。主な素材とその特徴を見ていきましょう。

1. 布(ちりめん、金襴、綿など)

- 特徴:最も一般的な御朱印帳の表紙素材で、多彩な色柄や風合いが楽しめます。和風のちりめんや金襴は格式高く、華やかな印象を与えます。綿素材は素朴で温かみがあり、幅広いデザインに対応可能です。手触りが良く、使うほどに風合いが増すのも魅力です。

- デザイン:和柄、モダン柄、無地、キャラクターデザインなど、布の種類と印刷(または刺繍)によって表現は無限大です。

2. 紙(和紙、特殊紙など)

- 特徴:和紙は独特の質感と風合いがあり、墨の乗りも良く、御朱印帳の歴史的な背景にも合致します。特殊紙は、エンボス加工やパール加工が施されたものなど、多様な手触りや光沢感が選べます。印刷の発色も良く、写真やグラデーションを美しく表現したい場合に適しています。

- デザイン:写真プリント、イラスト、水彩画のような繊細な表現、ミニマルなロゴデザインなど、紙の特性を活かした表現が可能です。

3. 木(間伐材、ヒノキなど)

- 特徴:近年人気が高まっているのが、木の素材を使った御朱印帳です。天然素材ならではの温もりや香りが魅力で、レーザー刻印などでデザインを施します。耐久性も高く、使うほどに色合いが深まる経年変化も楽しめます。環境に配慮した間伐材を使用するサービスもあります。

- デザイン:木目を活かしたシンプルなデザイン、家紋、文字、イラストのレーザー刻印、切り絵のような表現など、素朴ながらも個性的な仕上がりが可能です。

4. その他の素材(革、ビニールなど)

- 特徴:より個性的で耐久性を求める場合は、革やビニールなどの素材も選択肢に入ることがあります。革は高級感と耐久性を兼ね備え、経年変化を楽しめます。ビニールは防水性に優れ、手軽にオリジナル感を出せる点が魅力です。

- デザイン:革には型押しや箔押し、ビニールにはフルカラープリントなど、素材に応じた加工が施されます。

どの素材を選ぶかは、「どのような御朱印帳にしたいか」「誰に渡すのか」「予算はどのくらいか」によって変わってきます。サービスによっては扱える素材が限られる場合もあるため、事前に確認し、可能であればサンプルを取り寄せて、実物の質感や色合いを確認することをおすすめします。

—

サイズ・蛇腹枚数の選び方

表紙のデザインや素材に加えて、御朱印帳のサイズと蛇腹(じゃばら)の枚数も、使い勝手や保管のしやすさに直結する重要な要素です。これらの選択肢も、オリジナル御朱印帳の個性となります。

1. 御朱印帳のサイズ

御朱印帳には、厳密なサイズ規定はありませんが、一般的に普及しているサイズがいくつかあります。主なサイズは以下の通りです。

- 大判(約12cm × 18cm):

- 特徴:最も人気の高いサイズです。大きいため御朱印がゆったりと収まり、迫力のある御朱印や墨書きが多い場合でも見開きで美しく収まります。見開き御朱印にも対応しやすいのが特徴です。

- メリット:ゆとりのあるスペースで、より多くの情報を書き込めるため、御朱印の見栄えが良いです。

- デメリット:持ち運びにはやや大きめと感じることもあります。

- 通常サイズ(約11cm × 16cm):

- 特徴:昔から親しまれている標準的なサイズです。持ち運びやすく、片手で扱いやすいのが特徴です。

- メリット:携帯性に優れ、様々なバッグに収まりやすいです。多くの神社仏閣の授与品もこのサイズが多いため、揃えやすい利点もあります。

- デメリット:大判に比べて見開き御朱印には対応しにくい場合があります。

- 小型(約9cm × 14cmなど):

- 特徴:手のひらサイズで、非常にコンパクトです。

- メリット:バッグの中でもかさばらず、常に携帯したい方や、ちょっとした散策に持ち出すのに便利です。お子様用にもおすすめです。

- デメリット:御朱印のスペースが限られるため、墨書きの多い御朱印や見開きには不向きです。

ご自身の御朱印巡りのスタイルや、どのような御朱印を集めたいかによって最適なサイズは異なります。実際に手に取って大きさを確認することをおすすめします。

2. 蛇腹(じゃばら)の枚数(ページ数)

御朱印帳は、蛇腹折りになっており、その折り目の枚数(ページ数)も様々です。

- 一般的な枚数(40〜48ページ相当):

- 特徴:最も普及している枚数で、片面で20〜24面の御朱印がいただけます。両面を使う場合はその倍になります。

- メリット:適度な厚みで扱いやすく、一般的な御朱印巡りには十分な枚数です。

- 多めの枚数(60〜80ページ相当):

- 特徴:より多くの御朱印を集めたい方や、長期的な利用を考えている方に適しています。

- メリット:1冊で多くの御朱印を保管できるため、複数冊持ち歩く手間が省けます。

- デメリット:厚みが出るため、重さや携帯性が増すことがあります。

蛇腹の枚数は、どのくらいの期間で1冊を使い切りたいか、どのくらいのペースで御朱印を集めるかによって検討しましょう。また、裏写りを防ぐために、奉書紙などの厚手の紙を使用しているかどうかも重要なポイントです。

このように、オリジナル御朱印帳の制作には、デザインだけでなく、素材、サイズ、蛇腹の枚数といった多岐にわたる選択肢があります。これらの要素を組み合わせることで、まさにあなたの理想を具現化した一冊が完成します。次のセクションでは、これらの要素を踏まえた上で、実際にサービスを選ぶ際の具体的なポイントについて詳しく解説していきます。

失敗しない!オリジナル御朱印帳制作サービスの選び方

オリジナル御朱印帳の魅力や制作方法、種類の多様性をご理解いただけたでしょうか。いざ「自分だけの御朱印帳を作ろう!」と決めても、数多ある制作サービスの中から、どこを選べば良いのか迷ってしまうかもしれません。サービス選びを間違えると、「イメージと違った」「費用が高くついた」「納期に間に合わない」といった失敗に繋がりかねません。

ここでは、あなたのニーズに合った最適な制作サービスを見つけるために、失敗しないための重要な比較ポイントを詳しく解説します。これらのポイントをしっかり押さえることで、理想のオリジナル御朱印帳をスムーズに、そして納得のいく形で手に入れられるでしょう。

小ロット(1冊から)対応の可否

オリジナル御朱印帳を制作する際、まず確認すべきは「最低注文ロット数」です。サービスによって対応できる最小の数量が異なるため、あなたの目的(個人利用か、ノベルティかなど)に合致するかどうかを事前に確認しましょう。

- 個人利用・少数制作の場合(1冊〜数冊):

- 「自分だけの1冊が欲しい」「友人や家族へのプレゼントとして数冊作りたい」という場合は、1冊から、または小ロット(例:5冊、10冊など)に対応しているサービスを選ぶ必要があります。

- 多くの制作サービスでは、ロット数が少ないほど単価が割高になる傾向がありますが、近年ではオンデマンド印刷技術の進化により、少量でも比較的リーズナブルに制作できる業者も増えています。

- ウェブサイトで「1冊からOK」「小ロット対応」と明記されているか、または直接問い合わせて確認しましょう。

- 法人・団体利用・大量制作の場合(数十冊〜数百冊以上):

- イベントの記念品、企業のノベルティ、神社仏閣の授与品など、まとまった数を制作する場合は、大ロットに対応しているサービスを選びましょう。

- 一般的に、ロット数が多ければ多いほど、1冊あたりの単価が安くなる「ボリュームディスカウント」が適用されます。

- 大量注文の場合は、制作実績が豊富で、品質管理体制がしっかりしている業者を選ぶことが重要です。

あなたの必要な数量と、その数量に対応したサービスの中から、最もコストパフォーマンスの良い選択肢を見つけるのが賢明です。

—

費用の目安と料金体系(単価、初期費用など)

オリジナル御朱印帳の制作費用は、デザインの複雑さ、選ぶ素材、加工方法、ロット数、納期など、様々な要因によって大きく変動します。予算内で理想の御朱印帳を手に入れるためには、料金体系をしっかり理解し、比較検討することが不可欠です。

1. 主要な費用項目

- 本体価格(単価):1冊あたりの基本的な制作費用です。ロット数が増えるほど単価は安くなります。

- デザイン費用:

- テンプレート利用:サービスが提供する既存のテンプレートを使用する場合は、デザイン費用がかからないか、ごくわずかであることが多いです。

- データ入稿:自分で作成したデザインデータを完全に用意して入稿する場合、デザイン費用はかかりません。

- デザイン制作依頼:業者にデザインの作成を依頼する場合、別途デザイン費用が発生します。複雑さによって変動します。

- 版代(初期費用):特にシルクスクリーン印刷や箔押し、木材へのレーザー刻印など、特定の加工方法では、初回のみ型を作るための版代(初期費用)がかかることがあります。再注文時にはかからないことがほとんどです。

- 特殊加工費:金箔押し、エンボス加工、特殊な表紙素材(木材、革など)を選択した場合、追加費用が発生します。

- 送料・手数料:完成品の発送にかかる送料や、支払い方法によっては手数料がかかる場合があります。

2. 費用の比較ポイント

- 総額で比較する:単価だけでなく、デザイン費用、版代、送料、特殊加工費など、全てを含んだ最終的な総額で比較しましょう。

- 見積もりを複数社から取る:気になるサービスを数社ピックアップし、同じ仕様(数量、素材、デザインの有無、加工方法など)で見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

- 料金シミュレーションを活用する:多くの制作サービスでは、ウェブサイト上で料金シミュレーションができるツールを提供しています。おおよその費用感を把握するのに役立ちます。

- 追加料金の有無を確認する:修正回数や、データ形式の変換、急ぎの納期に対応した場合など、後から追加料金が発生するケースがないか、事前に規約を確認しましょう。

安さだけで選ぶと品質に不満が残ることもありますし、高ければ良いというわけでもありません。予算と品質のバランスを考慮し、最も納得のいくサービスを見つけることが重要です。

—

デザインの自由度とデータ入稿の対応範囲

「オリジナル御朱印帳」の核となるのは、やはりそのデザインです。あなたが思い描くデザインをどれだけ忠実に再現できるかは、サービスの「デザインの自由度」と「データ入稿の対応範囲」にかかっています。

1. デザインの自由度

- フルオーダー対応:完全にゼロからデザインを創り上げたい場合、フルオーダーに対応している業者を選びましょう。専門のデザイナーが在籍し、詳細な打ち合わせを通じて、あなたのイメージを形にしてくれます。ただし、費用は高めになります。

- セミオーダー・テンプレート利用:デザインの専門知識がない方や、手軽にオリジナル感を出したい方には、豊富なテンプレートや既成のデザインから選んで、名入れやロゴの追加、色の変更などができるセミオーダーがおすすめです。デザイン費用を抑えつつ、ある程度の個性を出せます。

- 手書きデザインからの制作:手書きのイラストや文字をそのまま御朱印帳にしたい場合、それをデータ化して制作してくれるサービスもあります。アナログの温かみを残したい場合に有効です。

2. データ入稿の対応範囲

- 完全データ入稿:IllustratorやPhotoshopなどの専門ソフトで作成した、印刷に適した完全なデータ(AI、EPS、PDFなど)を自分で用意して入稿する形式です。デザインの自由度が最も高く、プロのデザイナーや、データ作成に慣れている方向けです。

- 簡易データ入稿・画像データ入稿:Word、Excel、PowerPointなどで作成したデータや、高解像度の画像データ(JPG、PNGなど)に対応しているサービスもあります。専門ソフトがない方でも手軽に入稿できますが、デザインの調整が必要になる場合があり、追加費用が発生することもあります。

- デザイン調整・修正サービス:入稿したデータに不備があったり、印刷用に調整が必要な場合に、業者側で修正・調整を行ってくれるサービスです。有料の場合が多いですが、安心して依頼できるポイントです。

あなたのデザインスキルや、どこまでこだわりたいかによって、最適なデータ入稿方法やデザインサポートは異なります。事前に各サービスの入稿規定やサポート内容を確認し、不明な点があれば問い合わせてみましょう。校正サービス(仕上がりイメージの事前確認)の有無も、完成後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

—

納期と実績・サポート体制

オリジナルの御朱印帳制作は、依頼から完成まである程度の時間がかかります。特にイベントやプレゼントなど、使用日が決まっている場合は、納期が非常に重要な要素となります。また、安心して任せられる業者を選ぶために、その実績やサポート体制も確認しましょう。

1. 納期について

- 標準納期:通常、デザイン確定後から発送までに数週間〜1ヶ月程度かかることが多いです。フルオーダーや特殊な加工を伴う場合は、さらに期間が必要となる場合があります。

- 短納期・特急対応:急ぎで必要な場合のために、追加料金を支払うことで、数日〜1週間程度で制作・発送してくれる「短納期」や「特急対応」のオプションを用意しているサービスもあります。ただし、対応できる数量やデザイン、加工方法に制限がある場合がほとんどです。

- 繁忙期の影響:年末年始や大型連休前、お盆期間などは、通常よりも納期が長くなる傾向があります。余裕を持ったスケジュールで依頼するようにしましょう。

必ず、注文前にウェブサイトで納期に関する情報を確認するか、直接問い合わせて、あなたの希望納期に間に合うかを確認しましょう。特に短納期を希望する場合は、データ入稿の締め切り時間も厳しく設定されていることが多いため、注意が必要です。

2. 実績・サポート体制

- 制作実績の確認:過去の制作事例やギャラリーをウェブサイトで確認しましょう。あなたが作りたいイメージに近い制作実績があるか、デザインの幅や品質はどうかなどをチェックします。

- 顧客レビュー・評判:実際にそのサービスを利用した人のレビューや口コミも参考にしましょう。対応の丁寧さ、品質、納期の正確さなど、利用者の生の声は非常に参考になります。

- 問い合わせ対応:不明点があった際に、電話やメール、チャットなどでスムーズに問い合わせができるか、丁寧な対応をしてくれるかどうかも重要です。特に、初めてオリジナル制作を依頼する場合は、親身に相談に乗ってくれる業者だと安心です。

- サンプルの提供:素材や印刷の品質を実際に確認できるよう、サンプル帳や過去の制作物のサンプルを提供してくれるサービスもあります。実物を見ることで、イメージとのギャップをなくすことができます。

これらの比較ポイントを総合的に考慮することで、あなたの目的と予算に最適なオリジナル御朱印帳制作サービスを見つけることができるはずです。次のセクションでは、これまでの解説を踏まえ、あなたの具体的な目的に合わせたおすすめの制作サービスの特徴をご紹介します。

目的別!おすすめオリジナル御朱印帳制作サービス

前述のセクションでは、オリジナル御朱印帳制作サービスの選び方における重要な比較ポイントを解説しました。しかし、「多すぎて結局、どのサービスを選べばいいの?」と迷ってしまう方もいるかもしれません。そこでこのセクションでは、あなたの具体的な目的や重視するポイントに合わせて、どのようなサービスがおすすめできるのかを、タイプ別に具体的にご紹介していきます。

御朱印帳の制作サービスは、それぞれ得意とする分野が異なります。価格の安さを追求するサービスもあれば、品質やデザインの自由度を最優先するサービス、急な依頼に対応できる短納期サービスなど、多種多様です。あなたの要望に最も合致するサービスを見つけるための参考にしてください。

【価格重視】手軽に作成できるサービス

「まずは手頃な価格でオリジナル御朱印帳を作ってみたい」「個人で使う分だから、できるだけ費用を抑えたい」という方には、コストパフォーマンスに優れたサービスがおすすめです。これらのサービスは、特にセミオーダー形式やシンプルなデザイン、一般的な素材を選ぶことで、制作費用を抑えられる傾向があります。

サービスの特徴:

- テンプレートが豊富:基本的なデザインテンプレートや、既成の表紙素材の選択肢が豊富に用意されており、それらを活用することでデザイン費用を抑えられます。

- シンプルな加工オプション:凝った特殊加工よりも、名入れ印刷やロゴ入れなど、基本的な加工オプションに特化していることが多いです。

- 大量生産によるコスト削減:大ロットでの注文であれば、1冊あたりの単価が非常に安くなるため、企業や団体でのノベルティ作成にも向いています。

- オンラインでの完結:デザイン作成から注文まで、全てオンラインで完結できるシステムが整備されており、人件費を抑えることで価格に還元している場合があります。

選び方のポイント:

- 料金シミュレーションの活用:ウェブサイトに掲載されている料金シミュレーターで、希望のロット数や仕様での概算費用を必ず確認しましょう。

- 追加料金の有無:どこまでが基本料金に含まれており、どのような場合に別途料金が発生するのかを細かくチェックすることが重要です。特に、デザイン修正回数やデータ変換費用などは注意が必要です。

- 送料の確認:本体価格が安くても、送料が高額になるケースもあります。総額で比較検討しましょう。

- 最低ロット数:1冊から注文できるか、または許容できる最小ロット数に対応しているかを確認してください。

これらのサービスは、手軽にオリジナル御朱印帳を作りたい方に最適ですが、極端に安価な場合は、紙の品質や印刷の仕上がりなどを事前に確認できると安心です。無料サンプルや、これまでの実績をチェックしてみるのも良いでしょう。

—

【品質・デザイン重視】こだわりの1冊を作りたいサービス

「せっかくオリジナルで作るなら、とことん品質にこだわりたい」「特別な素材や複雑なデザインを実現したい」という方には、品質やデザインの自由度が高いサービスがおすすめです。これらのサービスは、職人の手による丁寧な製本、高品質な素材の取り扱い、専門デザイナーによるサポートなどが特徴です。

サービスの特徴:

- 豊富な素材と特殊加工:和紙、絹、木、革など多様な高級素材を取り扱っており、箔押し、エンボス加工、刺繍、レーザー刻印など、幅広い特殊加工に対応しています。

- デザインの自由度が高い:フルオーダーに対応している場合が多く、イラストレーターやデザイナーとの綿密な打ち合わせを通じて、細部にわたるデザインの再現が可能です。手書きの原稿からデータ化してくれるサービスもあります。

- 熟練の職人による製本:長年の経験を持つ職人が、一冊一冊丁寧に手作業で製本を行うため、美しく丈夫な仕上がりが期待できます。

- 手厚いサポート体制:デザインの相談から素材選び、校正、納期調整まで、専門スタッフが手厚くサポートしてくれるため、初めてオリジナル制作をする方でも安心です。

選び方のポイント:

- 制作実績・ポートフォリオの確認:ウェブサイトで公開されている過去の制作事例をじっくり確認し、あなたのイメージする品質やデザインレベルを実現できるかを見極めましょう。

- サンプル請求の可否:可能であれば、実際に素材のサンプルや過去の御朱印帳のサンプルを取り寄せて、手触りや紙質、印刷の美しさなどを確認してください。

- デザイナーとの連携:デザイン制作を依頼する場合、担当デザイナーとの相性も重要です。過去のデザイン実績や、ヒアリングの丁寧さなどを考慮しましょう。

- 費用対効果:価格は高めになる傾向がありますが、それに見合う品質やサービスが提供されるか、見積もりの内容を詳細に確認しましょう。

これらのサービスは、費用よりも「唯一無二の最高の御朱印帳を作りたい」という情熱がある方に最適です。結婚式の記念品、特別なイベントのノベルティ、あるいは自身の集大成となる一冊など、特別な意味を持つ御朱印帳の制作におすすめです。

—

【小ロット・短納期対応】個人利用や急ぎで作りたいサービス

「個人で1冊だけ作りたいけど、すぐに手元に欲しい」「急なイベントでノベルティが必要になった」など、少量の注文かつ短い納期での制作を求める方には、フットワークの軽いサービスがおすすめです。これらのサービスは、オンデマンド印刷技術や効率的な制作プロセスにより、迅速な対応を可能にしています。

サービスの特徴:

- 1冊からの注文に対応:個人のお客様向けに、極小ロットでの注文を積極的に受け付けています。

- ウェブ完結型の注文システム:オンライン上でデザインや仕様を簡単に選択・入稿できるシステムが整備されており、手間をかけずに注文を完了できます。

- 短納期オプション:通常納期よりも短い期間で納品する「特急便」や「即日発送」などのオプションを提供している場合があります。追加料金が発生することがほとんどですが、緊急時には非常に役立ちます。

- シンプルなデザイン選択肢:迅速な制作を実現するため、デザインや素材の選択肢が限定的である場合がありますが、その分、迷わずに注文できるメリットもあります。

選び方のポイント:

- 納期と料金のバランス:短納期対応が可能か、そしてその際の追加料金が予算に収まるかを必ず確認しましょう。納期が早ければ早いほど、単価が上がる傾向があります。

- データ入稿の簡単さ:急ぎの場合、データ作成に時間をかけられないこともあります。WordやPowerPoint、画像データなど、簡単な形式での入稿に対応しているか、またデザイン修正サポートがあるかを確認しましょう。

- 送料・発送方法:急ぎの場合は、確実に届く発送方法(速達、宅急便など)に対応しているか、送料を含めて検討しましょう。

- レビューでの評判:「納期が早かった」「対応が迅速だった」など、スピード対応に関する利用者のレビューを参考にすると良いでしょう。

これらのサービスは、急なプレゼントやイベント、個人的な利用でスピーディーにオリジナル御朱印帳を手に入れたい場合に非常に便利です。ただし、納期を最優先するため、選べるデザインや素材の幅は限定的になる可能性があることを理解しておきましょう。

あなたの目的に最も合ったサービスタイプが見つかりましたでしょうか?次のセクションでは、オリジナル御朱印帳制作に関するよくある質問にお答えしていきます。

よくある質問(FAQ)

オリジナル御朱印帳は1冊から作れますか?

はい、1冊からオリジナル御朱印帳を制作できるサービスは多数あります。特に個人で利用したい方や、プレゼント用に少部数だけ作りたい方のために、小ロット対応を強みとする業者が増えています。ただし、1冊からの制作は、まとまった数を注文する場合と比較して、1冊あたりの単価が割高になる傾向があります。各サービスの「最低注文ロット数」と料金体系を事前に確認することをおすすめします。

オリジナル御朱印帳の値段はどのくらいですか?

オリジナル御朱印帳の値段は、選ぶ素材、デザインの複雑さ、加工方法、注文する冊数(ロット数)、納期によって大きく変動します。例えば、一般的なセミオーダーでシンプルなデザイン、標準的な素材を選ぶ場合は1冊あたり2,000円〜4,000円程度が目安となることが多いです。しかし、木材や革などの特殊素材、凝ったフルオーダーデザイン、箔押しなどの特殊加工を施す場合や、小ロットでの注文の場合は、1冊あたり数千円〜1万円以上になることもあります。正確な費用を知るためには、希望する仕様で見積もりを複数社から取得し、総額で比較検討することが重要です。

御朱印帳をオーダーメイドする費用はいくらですか?

御朱印帳のオーダーメイドにかかる費用は、セミオーダーよりも高くなる傾向があります。これは、デザインを一から作成する費用(デザイン費)、特殊な素材や加工のために必要な版代(初期費用)、そして熟練の職人による手作業の工賃などが加算されるためです。具体的な費用は、デザインの複雑さ、使用する素材(例:金襴、木、革など)、施す加工(例:箔押し、刺繍、レーザー刻印など)、そして最低ロット数によって大きく異なりますが、数十冊以上の大ロットで単価が抑えられる場合でも、数千円から、小ロットや非常に凝ったデザインの場合は1万円を超えることも珍しくありません。詳細な費用は、必ず制作会社に直接問い合わせて見積もりを取りましょう。

御朱印帳の表紙を自作できますか?

はい、御朱印帳の表紙を自作することは可能です。市販されている無地の御朱印帳を購入し、その上から布を貼ったり、紙を貼って絵を描いたり、スタンプを押したり、刺繍を施したりと、様々な方法でカスタマイズを楽しむことができます。また、最近では御朱印帳の「キット」として、表紙の材料や蛇腹部分がセットになったものも販売されています。完全に自作するだけでなく、既存の御朱印帳に自分だけのデザインを加える「デコレーション」も人気です。ただし、耐久性や御朱印をいただく際の墨の裏写りなどを考慮すると、専門の制作サービスに依頼する方が、品質面での安心感は高いでしょう。

まとめ

この記事では、世界に一つだけのオリジナル御朱印帳を作成する魅力から、失敗しないためのサービス選びのポイント、そして目的別のおすすめ制作サービスまでを詳しく解説しました。

要点を振り返ると、以下の通りです。

- オリジナル御朱印帳は、自分だけの特別な喜びを与え、ノベルティや記念品としても幅広く活用できます。

- 制作方法にはオーダーメイドとセミオーダーがあり、素材(布、紙、木など)やサイズ、蛇腹の枚数も自由に選べます。

- サービス選びでは、小ロット対応、費用、デザインの自由度、納期、実績・サポート体制が重要です。

- 「価格重視」「品質・デザイン重視」「小ロット・短納期」など、目的に応じた最適なサービスを選ぶことが成功の鍵です。

御朱印帳は単なる記録帳ではなく、あなたの個性や想いを映し出す「旅の相棒」です。ぜひこの記事を参考に、あなたのこだわりが詰まった最高のオリジナル御朱印帳を手にし、今後の御朱印巡りをさらに特別なものにしてください。さあ、今すぐあなたの理想を形にする第一歩を踏み出しましょう!

コメント