執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

「折りパンフレットを作りたいけど、デザインの知識がない…」「A4やA3で効果的なパンフレットってどう作るの?」「テンプレートを使えば簡単って聞くけど、どれを選べばいいの?」

イベント告知、商品紹介、会社案内、店舗のメニューなど、様々なシーンで活躍する折りパンフレット。情報を分かりやすく整理し、手軽に持ち帰ってもらえる紙媒体は、デジタルツールが普及した現代でもその価値は変わりません。

しかし、いざ「作ろう!」と思っても、デザインの経験がなかったり、どのような構成にすれば良いか迷ったりと、制作のハードルを感じている方も少なくないのではないでしょうか?プロに依頼する予算はないけれど、安っぽく見られたくない…そんなお悩み、よく分かります。

ご安心ください!この記事を読めば、あなたはもう、パンフレット制作で悩むことはありません。A4/A3サイズの折りパンフレットに特化し、初心者の方でも自信を持って作成できるよう、必要な情報を全て詰め込みました。

具体的には、まず折りパンフレットの基本的な知識から、無料テンプレートの賢い選び方や活用術をご紹介。次に、読者の心を掴む三つ折りパンフレットのデザインのコツや、入稿データ作成時の注意点を詳しく解説します。さらに、パンフレットの印象を左右する紙の種類や厚さの選び方、印刷会社に依頼する際のポイントまで網羅。費用を抑えつつ、高品質なパンフレットを作るためのヒントも満載です。

この記事を読み終える頃には、あなたは「なるほど!これなら自分でも作れる!」と確信できるはず。さあ、あなたの想いを形にする、効果的な折りパンフレット制作の第一歩を踏み出しましょう!

おすすめネット印刷ランキング

折りパンフレットとは?種類とメリット・デメリット

折りパンフレットは、企業や店舗の魅力を効果的に伝える上で非常に有用なツールです。しかし、「パンフレット」と一言で言っても、実は様々な種類があり、その定義も曖昧に感じるかもしれません。まずは、折りパンフレットの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、そして主な種類について理解を深めていきましょう。

パンフレットとリーフレットの違い

よく混同されがちな「パンフレット」と「リーフレット」。厳密な定義があるわけではありませんが、一般的には以下のような違いがあります。

- パンフレット: 複数ページで構成され、中綴じや無線綴じなどで製本されているものを指すことが多いです。情報量が多く、企業の詳細な事業内容や製品カタログ、サービス案内など、読み応えのある内容に適しています。

- リーフレット: 一枚の紙を折って作成する簡易的な印刷物を指します。製本はされず、二つ折り、三つ折り、観音折りなど、様々な折り方で表現されます。情報量はパンフレットに比べて少ないですが、手軽に配布でき、イベント告知や簡単な商品紹介、店舗の案内などに広く用いられます。

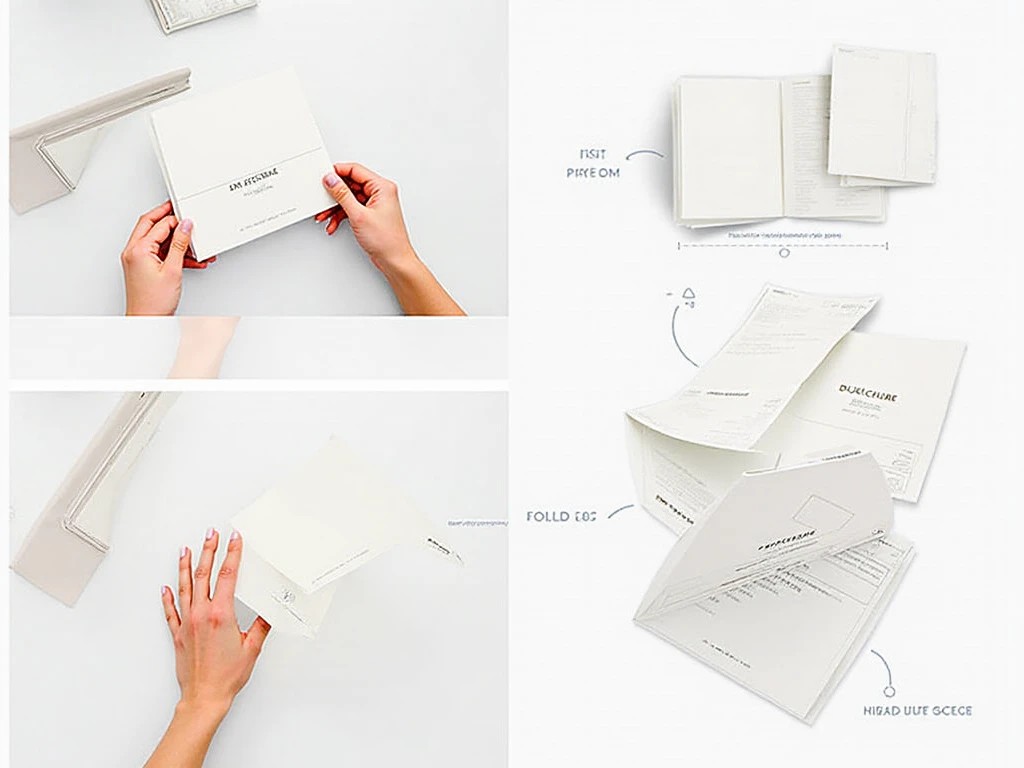

この記事で扱う「折りパンフレット」は、主に一枚の紙を折って作る「リーフレット」タイプを指します。特にA4やA3サイズを折ることで、限られたスペースに多くの情報を整理して盛り込むことができるため、非常に汎用性が高いのが特徴です。

A4・A3折りパンフレットの主な種類と特徴

A4やA3サイズを原寸として使用する場合、その折り方によって様々な種類の折りパンフレットを作成できます。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

- 二つ折り: 最もシンプルな折り方で、A4用紙ならA5サイズ、A3用紙ならA4サイズに仕上がります。開いた時に広がるスペースが大きく、写真やイラストをダイナミックに見せたい場合や、情報量を厳選してシンプルに伝えたい場合に適しています。メニュー表や簡単な会社案内、イベントのチラシなどによく利用されます。

- 三つ折り(巻き三つ折り): A4用紙を三つ折りにする最も一般的な方法です。開いた時に3つの面が現れ、情報の段階的な提示が可能です。内側に折り込まれる面があるため、隠れた情報を効果的に見せることができます。持ち運びやすく、DM同封や手渡しでの配布に最適で、会社案内、商品・サービス概要、イベントスケジュールなど、多岐にわたる用途で活用されます。

- 三つ折り(Z折り): A4用紙をZ字型に折る方法です。巻き三つ折りと異なり、全ての面が順番に現れるため、ストーリー性を持たせた情報伝達に適しています。地図や工程表、手順説明など、情報の流れを重視したい場合に有効です。

- 観音折り: 両端を内側に折り込み、さらに二つ折りにする複雑な折り方です。展開すると大判の紙面が広がり、インパクトのあるビジュアル表現が可能です。高級感や特別感を演出したいパンフレットや、広範囲な情報を一覧で見せたい場合に用いられますが、コストや印刷の難易度が上がることがあります。

- 四つ折り(巻き四つ折り、DM折り): A4用紙などを4つに折る方法です。より多くの情報をコンパクトにまとめたい場合に適しています。DM(ダイレクトメール)の同封物としてよく使われ、郵送コストを抑えたい場合にも有効です。

これらの折り方は、それぞれ与える印象や情報伝達の仕方が異なります。あなたのパンフレットの「目的」と「伝えたい情報量」に合わせて最適な折り方を選ぶことが、効果的なパンフレット制作の第一歩となります。

折りパンフレットのメリットとデメリット

次に、折りパンフレットの具体的なメリットとデメリットを理解し、本当に自社のニーズに合っているかを確認しましょう。

メリット

- 情報整理と視覚的な訴求力: 一枚の紙を折ることで、情報を複数のブロックに分け、段階的に提示できます。これにより、読み手は情報を整理しやすくなり、複雑な内容もスムーズに理解できます。また、開閉する動作自体が読み手の興味を引き、視覚的な楽しさも提供します。

- 持ち運びやすさと配布の利便性: コンパクトに折りたたむことができるため、手渡しはもちろん、イベント会場での配布、DMへの同封など、様々なシーンで手軽に配布・持ち運びが可能です。

- 費用対効果の高さ: 製本されたパンフレットに比べて、一枚の紙を折るだけなので印刷・加工コストを抑えやすい傾向があります。特にテンプレートを活用すれば、デザイン費用も削減でき、より低コストで効果的なプロモーションが可能です。

- 保管性の高さ: デスクの引き出しやファイルなどにも収納しやすく、必要な時にすぐに見返すことができます。ウェブサイトの情報が流動的であるのに対し、紙媒体は情報が固定され、手元に残る安心感があります。

- 高い信頼性とブランドイメージの構築: デジタル情報が溢れる現代において、実際に手に取れる紙のパンフレットは、企業の「本気度」や「こだわり」を伝え、信頼感を醸成する上で依然として強力なツールです。紙質やデザインの質感が、企業の品格を無言で語ります。

デメリット

- 情報量の制限: 製本されたパンフレットに比べると、一枚の紙を折る性質上、掲載できる情報量には限りがあります。伝えたい情報が多すぎる場合は、情報整理やデザインに工夫が必要です。

- デザインの複雑さ: 折り目を考慮したデザインが必要になるため、単純な一枚物のチラシに比べてデザインの難易度が上がります。特に三つ折りなどは、開く順番や表裏の情報のつながりを意識した設計が重要です。

- 紙の種類や厚さの制約: 折り加工によっては、紙の種類や厚さに制限が生じることがあります。例えば、厚すぎる紙はきれいに折れなかったり、紙割れが発生しやすかったりするため、事前の確認が必要です。

- 修正・更新のコスト: デジタルデータと異なり、印刷後の誤字脱字や情報の変更があった場合、再印刷が必要となり、追加費用が発生します。そのため、企画段階での入念なチェックが不可欠です。

これらのメリットとデメリットを考慮し、あなたの目的と予算に最適な折りパンフレットの作成を進めていきましょう。次のセクションでは、この折りパンフレット制作を劇的に効率化する「無料テンプレート」の活用術について詳しく解説します。

無料テンプレートで効率的に作成!選び方と活用術

折りパンフレットの基本を理解したところで、いよいよ実践です。デザインの経験がない方や、制作の時間・予算を抑えたい方にとって、無料テンプレートの活用は非常に強力な味方となります。プロが作成したレイアウトをベースにできるため、手軽に高品質なパンフレットが実現できるでしょう。ここでは、無料テンプレートの入手先から、失敗しない選び方、そして効率的な活用術までを詳しく解説します。

無料テンプレートが利用できるサイト

インターネット上には、無料で利用できるパンフレットテンプレートが豊富に提供されています。主な提供元は以下の通りです。

- 印刷会社のウェブサイト: ラクスル、グラフィック、キングプリンターズなど、多くのネット印刷会社が自社サービス利用促進のために無料テンプレートを提供しています。IllustratorやPhotoshopといったデザインソフト向けのデータ形式に加え、WordやPowerPointで編集できるものも多いのが特徴です。

- デザイン素材サイト: Canva、Adobe Express(旧Adobe Spark)、PIXTAなどのオンラインデザインツールや素材サイトでも、パンフレットテンプレートが多数公開されています。これらの多くは、ウェブ上で直接デザインを編集できるため、専門ソフトがなくても手軽に作成できるのが魅力です。

- Microsoft Officeのテンプレート: WordやPowerPointの標準機能として、パンフレットやリーフレットのテンプレートが用意されています。普段使い慣れたソフトで手軽に作成したい場合に便利です。

これらのサイトをいくつか見て回り、自社の目的やデザインのイメージに合ったテンプレートを探してみましょう。特に印刷会社のテンプレートは、印刷時に問題が起こりにくいよう設計されているため、初心者の方には特におすすめです。

テンプレートを選ぶ際のチェックポイント

数多くの無料テンプレートの中から、最適なものを選ぶためにはいくつかのポイントがあります。以下の点をチェックして、失敗のないテンプレート選びをしましょう。

- 目的と用途に合っているか: まず、作成するパンフレットの目的(会社案内、商品紹介、イベント告知など)と配布方法(手渡し、郵送など)に合ったテンプレートを選びましょう。例えば、情報量の多い会社案内なら多面折りのテンプレート、視覚的なインパクトを重視するなら二つ折りのデザイン性の高いものなど、目的に応じた適切なレイアウトが重要です。

- 対応するファイル形式: 自分が持っているソフトウェアで編集できる形式のテンプレートを選びましょう。

- Adobe Illustrator / Photoshop: プロフェッショナルな仕上がりを目指すなら最適ですが、専門知識とソフトが必要です。印刷会社提供のテンプレートはこれらの形式が多いです。

- Microsoft Word / PowerPoint: 普段使い慣れているソフトで手軽に編集したい場合に便利です。ただし、印刷時に色の再現性やフォントの埋め込みなどで注意が必要な場合があります。

- CanvaなどWebベースのデザインツール: ソフトがなくてもブラウザ上で直感的に編集できます。デザイン初心者には特におすすめです。

- 折り方の種類: 希望する折り方(二つ折り、三つ折り、Z折りなど)に対応しているかを確認します。特に三つ折りは内側に折り込まれる面のデザインを考慮する必要があるため、テンプレートでその構造を確認できると良いでしょう。

- デザインの方向性: テンプレートのデザインが、企業のブランドイメージや伝えたいメッセージのトーン&マナーに合っているかを確認します。色合い、フォント、写真の配置スペースなどを見て、自社の情報に置き換えた際に違和感がないか想像してみましょう。

- 画像の解像度と配置スペース: 高品質な写真を掲載したい場合、十分な画像スペースと推奨される解像度を確認しましょう。テンプレートによっては、画像が小さすぎたり、配置が難しかったりする場合があります。

- 文字数や情報量の目安: テンプレートに記載されているテキストのボリュームが、伝えたい情報量と見合っているか確認します。情報が多すぎるのにテキストスペースが少ないテンプレートを選ぶと、文字が小さくなり読みにくくなってしまいます。

- 印刷時の注意点(塗り足し・トンボなど): 印刷会社が提供するテンプレートは、通常「塗り足し(裁ち落とし)」や「トンボ(トリムマーク)」が適切に設定されています。これらは印刷のズレを防ぐために非常に重要な要素なので、テンプレートを利用する際はこれらが含まれているか、または別途設定が必要かを確認しましょう。

テンプレート活用でデザインを時短するコツ

無料テンプレートをただ使うだけでなく、さらに効率的に、そしてプロのように活用するためのコツを掴みましょう。

- 目的とターゲットを明確にする: テンプレートを選ぶ前に、パンフレットの「誰に何を伝えたいか」を明確にすることで、テンプレート選びも編集作業も格段にスムーズになります。無闇にデザインをいじるのではなく、目的に沿った情報伝達に集中できます。

- テキストと画像素材を先に準備する: テンプレートに当てはめる文章(キャッチコピー、本文、会社概要など)や写真、ロゴなどの素材を事前に準備しておきましょう。これにより、デザイン作業中にコンテンツ探しで手が止まることなく、スムーズに進められます。

- 基本レイアウトは崩さない: テンプレートはプロのデザイナーが考えた最適なレイアウトです。基本的な配置や余白はできるだけ崩さずに、色やフォント、画像などを自社のものに置き換える形でカスタマイズしましょう。大胆な変更は、かえってデザインを損ねる可能性があります。

- フォントは2~3種類に絞る: 多くのフォントを使いすぎると、統一感がなくなり読みにくくなります。見出し用、本文用、アクセント用など、目的別に2~3種類のフォントに絞ると、プロフェッショナルな印象を与えられます。コーポレートフォントがあればそれを活用しましょう。

- コーポレートカラーを活用する: 企業のロゴやウェブサイトで使用しているコーポレートカラーを基調にすることで、一貫性のあるブランドイメージを構築できます。テンプレートの色を変更する際は、メインカラーとアクセントカラーを決め、バランス良く配色しましょう。

- 写真の選定とトリミング: テンプレートに用意された写真スペースに、自社の高品質な写真を配置しましょう。写真のテーマやトーンを合わせることで、パンフレット全体に統一感が生まれます。また、写真の魅力を最大限に引き出すために、トリミング(切り抜き)を適切に行うことも重要です。

- 印刷会社のガイドラインを確認する: テンプレートを編集し終えたら、必ず利用する印刷会社の入稿ガイドライン(推奨データ形式、塗り足しの有無、カラーモードなど)を確認しましょう。テンプレートによっては、細かな調整が必要になる場合があります。

- プリントアウトして確認する: 最終的なデータを入稿する前に、必ず自宅やコンビニのプリンターなどで一度印刷してみましょう。画面で見るのと実際の印刷物では印象が異なることが多く、誤字脱字やレイアウトのズレに気づきやすくなります。特に折り加工を伴う場合は、実際に折ってみてイメージ通りになるか確認することが重要です。

無料テンプレートを賢く活用することで、デザイン知識がなくても、時間や費用をかけずにプロ品質の折りパンフレットを作成することが可能です。これらのポイントを押さえて、あなたのパンフレット制作を成功させましょう。次は、特に汎用性の高い「三つ折りパンフレット」に焦点を当て、デザインと作成の具体的なポイントを解説します。

三つ折りパンフレットのデザインと作成のポイント

無料テンプレートの活用術を習得したところで、ここからはパンフレット制作の中でも特に奥深く、かつ成果を左右する「デザイン」に焦点を当てていきます。特に汎用性が高く、多くの企業や店舗で利用される三つ折りパンフレットを例に、初心者の方でもプロのような仕上がりを目指せるデザインの構成や具体的なコツ、そして印刷会社への入稿時に注意すべき点までを詳しく解説します。

三つ折りパンフレットは、折りたたんだ状態、開いた状態、さらに広げた状態と、見る人の視線に合わせて情報を段階的に見せられるのが最大の魅力です。この特性を最大限に活かすデザインを心がけましょう。

三つ折りパンフレットの構成と情報配置

三つ折りパンフレットの構成は、大きく分けて表1〜6面(外側3面、内側3面)の6つのパネルで成り立っています。それぞれのパネルには役割があり、効果的な情報配置が重要です。一般的な巻き三つ折り(内側に折り込むタイプ)を例に見ていきましょう。

- 表1(表紙):

- 役割: ターゲットの目を引き、パンフレットを手に取ってもらうための「顔」となる部分です。

- 配置情報: 企業ロゴ、パンフレットのタイトル(サービス名、イベント名など)、キャッチコピー、目を引く写真やイラスト。シンプルかつインパクトのあるデザインが求められます。

- 表4(裏表紙):

- 役割: パンフレットを読み終えた後に残る情報、または企業・店舗の基本情報を確認する場所です。

- 配置情報: 企業名、住所、電話番号、FAX番号、ウェブサイトURL、Eメールアドレス、QRコード、SNSアカウント情報など。シンプルなレイアウトで視認性を高く保ちましょう。

- 表2(背表紙 / 内折り込み面):

- 役割: パンフレットが折りたたまれた状態で表紙の次に現れる、いわば「導入部」です。また、開いた時に最初に見える内側の導入部分でもあります。

- 配置情報: 表紙で提示した内容の補足、具体的なサービスや商品の概要、読み手への呼びかけ(例:「選ばれる理由」「サービスの特徴」など)。表紙からの流れを意識し、読み手の興味をさらに引き込む情報を配置しましょう。

- 表3(中面 / 展開後左):

- 役割: パンフレットを開いた際に、最初に目に入る面の一つです。表2からの情報と連続性を持たせるとスムーズです。

- 配置情報: 企業理念、ミッション、ビジョン、沿革、主要サービス詳細の導入、強み、お客様の声の冒頭など。具体的な内容への橋渡しとなる情報を置くと良いでしょう。

- 表5(中面 / 展開後中央):

- 役割: 広げた時に中心となる最も重要な情報スペースです。

- 配置情報: メインとなる商品・サービスの詳細、事業内容、導入事例、具体的な料金プラン、採用情報など、最も伝えたい核となる情報を集約します。写真や図を効果的に使い、視覚的に分かりやすく表現しましょう。

- 表6(中面 / 展開後右):

- 役割: 広げた時に中心となる最も重要な情報スペースの続き、または次の行動を促すクロージングの部分です。

- 配置情報: 表5の続き、サービスの流れ、よくある質問、行動喚起(お問い合わせ、資料請求、来店予約など)への誘導、特典情報など。読者に次に何をしてもらいたいかを明確に示す「Call to Action(CTA)」を配置することが極めて重要です。

このパネル構成を理解し、各面の役割に応じた情報を配置することで、読者は混乱することなく、スムーズに情報を吸収し、最終的な行動へと繋がりやすくなります。

効果的なデザインのコツ(色使い、フォント、写真・イラスト)

三つ折りパンフレットの構成が固まったら、いよいよデザインの具体的な要素に取りかかります。視覚的な美しさと分かりやすさを両立させるために、以下のコツを意識しましょう。

色使い:ブランドイメージを色で伝える

- コーポレートカラーの活用: 企業のロゴやウェブサイトで使用しているコーポレートカラーを基調にすることで、一貫性のあるブランドイメージを構築し、信頼感を高めます。

- アクセントカラーの活用: メインカラーに加え、アクセントカラーを効果的に使うことで、デザインにメリハリと活気が生まれます。特に重要な情報やCTA部分に使うと、視線を集める効果があります。

- 色の持つ心理効果: 色にはそれぞれ心理的な効果があります(例:青は信頼感、緑は安心感、赤は情熱、黄は明るさ)。パンフレットの目的に合わせて、色の持つ力を活用しましょう。

- 配色のバランス: 多くの色を使いすぎるとまとまりがなくなり、安っぽい印象を与えてしまいます。基本的にはメインカラー、サブカラー、アクセントカラーの3色程度に絞り、全体のバランスを考えましょう。

フォント:読みやすさと印象を両立させる

- 視認性と可読性: 最も重要なのは「読みやすさ」です。本文は小さすぎず、行間も適切に設定しましょう。

- フォントの使い分け: 見出し、小見出し、本文など、役割に応じてフォントを使い分けます。

- ゴシック体: 力強く、視認性が高いため、見出しや強調したい部分に適しています。デジタルデバイスでの表示にも向いています。

- 明朝体: 繊細で知的、上品な印象を与えます。本文など、じっくり読ませたい文章に適しています。

- 統一感: 使用するフォントの種類は2~3種類に絞り、全体で統一感を持たせましょう。多すぎるとデザインがちぐはぐになります。

- 文字のジャンプ率: 見出しと本文の文字サイズの差(ジャンプ率)を調整することで、情報の階層を明確にし、視線誘導をスムーズにします。

写真・イラスト:視覚で引きつけ、情報を補完する

- 高品質な写真を使用する: パンフレットの品質は、写真の品質に大きく左右されます。ぼやけた写真や解像度の低い写真は避け、プロが撮影したような高品質な写真を使用しましょう。自社で用意できない場合は、商用利用可能なストックフォトサービスを活用するのも良い方法です。

- ターゲットに響くビジュアル: 製品やサービスの魅力、働く人の活気、お客様の笑顔など、ターゲット層が共感したり、興味を持ったりするような写真を選定しましょう。

- イラストや図解の活用: 複雑なサービスの流れやデータの比較など、文字だけでは伝わりにくい情報は、イラストやインフォグラフィックで視覚的に表現すると理解度が格段に上がります。親しみやすい印象を与えたい場合にも有効です。

- 著作権・肖像権の確認: 使用する写真やイラストには、必ず著作権や肖像権の問題がないかを確認してください。フリー素材を利用する場合でも、利用規約をしっかり読み、適切な方法で使用しましょう。

これらのデザインのコツを意識することで、あなたの三つ折りパンフレットは、単なる情報提供のツールではなく、ブランドを強化し、読者の記憶に残る強力なコミュニケーションツールへと進化するでしょう。

入稿データ作成時の注意点

デザインが完成したら、いよいよ印刷会社への入稿です。せっかく素晴らしいデザインができても、データに不備があると印刷品質が低下したり、納期が遅れたりする原因になります。以下の点に細心の注意を払いましょう。

- カラーモードはCMYKに設定: 印刷物は通常、CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)という4色のインクで表現されます。デザインソフトで作成する際、RGB(レッド、グリーン、ブルー)モードのまま作業すると、印刷時に色がくすんだり、想定と異なる色になったりする可能性があります。必ずCMYKモードで作成し、入稿しましょう。

- 塗り足し(裁ち落とし)の設定: パンフレットの端まで色や写真を入れるデザインの場合、仕上がりサイズよりも外側に3mm程度の「塗り足し(裁ち落とし)」が必要です。これは、断裁時のわずかなズレによって白いフチが出てしまうのを防ぐためです。テンプレートを使用する場合も、塗り足し領域までデザインが届いているか確認しましょう。

- トンボ(トリムマーク)の確認: 印刷の断裁位置や折り位置の基準となる「トンボ(トリムマーク)」が適切に設定されているかを確認しましょう。多くの印刷会社のテンプレートには含まれていますが、自作する場合は正確な設定が必要です。

- フォントのアウトライン化: デザインデータに使用しているフォントが、印刷会社の環境にない場合、別のフォントに置き換わってしまう「文字化け」が発生することがあります。これを防ぐために、入稿データでは全ての文字を「アウトライン化」しましょう。アウトライン化すると文字が図形として扱われるため、どの環境でも同じように表示・印刷されます。ただし、アウトライン化すると文字の修正ができなくなるため、必ず元のデータを保存しておきましょう。

- 画像の解像度: 印刷に適した画像の解像度は、通常300~350dpi(dots per inch)が推奨されます。ウェブサイト用の画像(72dpiなど)をそのまま使用すると、印刷時に画像が粗く、ぼやけて見えてしまいます。高解像度の画像を使用し、適切なサイズで配置されているか確認しましょう。

- リンク切れの確認: Illustratorなどで画像ファイルを「配置」している場合、その画像ファイルが印刷データに正しくリンクされているか確認しましょう。リンクが切れていると、画像が表示されないまま印刷されてしまうことがあります。

- PDF/X形式での入稿: 多くの印刷会社は、安定した印刷結果を得るためにPDF/X形式での入稿を推奨しています。これは、印刷に必要な情報が全て含まれており、出力時のトラブルを最小限に抑えるための国際標準規格です。

- 最終確認用PDFの添付: 印刷データとは別に、最終確認用の低解像度PDF(表示用)を添付することで、印刷会社との認識のズレを防ぐことができます。

これらの注意点を守ることで、トラブルなくスムーズに印刷に進み、意図通りの高品質なパンフレットが手元に届くはずです。次は、パンフレットの仕上がりを左右する「紙の種類」や「厚さ」といった印刷の基礎知識について解説します。

折りパンフレット印刷の基礎知識と依頼時の注意点

デザインの準備が整い、いよいよ印刷工程へと進みます。パンフレットの最終的な品質や印象は、紙の種類や厚さ、そして印刷方式によって大きく左右されます。また、費用を抑えつつ理想の仕上がりを実現するためには、印刷会社選びも重要なポイントです。このセクションでは、パンフレット印刷に関する基礎知識と、印刷を依頼する際に役立つ実践的な注意点を解説します。

パンフレットにおすすめの紙の種類と特徴

パンフレットに使用される紙は多種多様ですが、ここでは代表的なものを紹介し、それぞれの特徴や与える印象を理解しましょう。

- コート紙: 表面に光沢のあるコート剤が塗布された紙です。写真やカラーの再現性が高く、鮮やかな発色が得られます。ツルツルとした手触りで、雑誌の表紙や写真集、チラシなど、ビジュアルを重視するパンフレットに最適です。光沢があるため、高級感や華やかさを演出できますが、照明の反射で見えにくい場合もあります。

- マットコート紙: コート紙と同様にコート剤が塗布されていますが、光沢を抑えた「つや消し」加工が施されています。しっとりとした落ち着いた手触りで、上品で高級感のある仕上がりになります。文字が読みやすく、写真も落ち着いた色合いで表現されるため、企業の会社案内や美術館のパンフレットなど、品格を重視するパンフレットに適しています。

- 上質紙: 一般的なコピー用紙に近い、表面加工がされていない紙です。光沢がなく、インクが紙に吸収されるため、落ち着いた自然な風合いが特徴です。文字が読みやすく、鉛筆やボールペンでの書き込みも可能です。環境に配慮した素材感を出したい場合や、情報伝達が主目的でコストを抑えたいパンフレットに適しています。

- 特殊紙(ファンシーペーパー): 通常の印刷用紙とは異なる、色、風合い、手触りなどに特徴を持たせた紙の総称です。

- ヴァンヌーボー: わずかな凹凸があり、紙本来の質感と印刷のしやすさを両立させた人気の特殊紙です。インクが乗る部分は光沢が出やすく、乗らない部分はマットな紙の質感が残るため、デザインに奥行きを与えます。上質さやナチュラル感を表現したいパンフレットに最適です。

- アラベール: ソフトな肌触りと自然な風合いが特徴で、印刷面に光沢が出にくいマットな仕上がりになります。文字の可読性が高く、水彩画のような優しい表現が可能です。オーガニック製品のパンフレットや、温かみのある印象を与えたい場合に選ばれます。

- NTラシャ: フェルトのような独特の温かい手触りと、豊富な色数が特徴の紙です。デザイン用紙としても人気が高く、個性的なパンフレットや、アート性を重視する表現に適しています。

特殊紙はコストが高くなる傾向がありますが、紙の手触りや見た目で差別化を図りたい場合に非常に効果的です。サンプルを取り寄せて、実際に手に取って確認することをおすすめします。

最適な紙の厚さ(坪量・連量)の選び方

パンフレットの厚さは、手に取った時の質感や耐久性に大きく影響します。紙の厚さは「坪量(つぼりょう)」や「連量(れんりょう)」で表されます。

- 坪量(gsm / g/㎡): 1平方メートルあたりの紙の重さをグラムで表したもので、紙の種類に関わらず統一された基準です。数値が大きいほど紙は厚くなります。

- 連量(kg): 原紙を一定枚数(1000枚=1連)重ねた時の重さをキログラムで表したものです。同じ連量でも紙の銘柄によって実際の厚さは異なります。

一般的にパンフレットでよく使われる厚さの目安は以下の通りです。

- 薄め(90~110kg / 坪量105~128g/㎡): チラシや簡易的なリーフレットによく使われます。コストを抑えたい場合や、大量配布するパンフレットに適しています。三つ折り加工もしやすい厚さです。

- 標準(135kg / 坪量157g/㎡): 最も一般的に使用される厚さで、パンフレットに迷ったらこの厚さを選ぶと良いでしょう。適度な厚みがあり、しっかりとした印象を与えつつ、コストもバランスが良いです。ほとんどの折り加工に対応できます。

- 厚め(180~220kg / 坪量209~256g/㎡): 高級感や耐久性を重視したい場合に選ばれます。しっかりとした手触りで、高品質な印象を与えます。企業の会社案内やプレミアムな商品カタログなどに向いています。ただし、厚すぎると折り加工が難しくなったり、紙割れを起こしやすくなったりするため、事前に印刷会社に相談しましょう。特に観音折りや多面折りでは注意が必要です。

パンフレットの用途やターゲットに合わせて、適切な厚さを選びましょう。例えば、DMに同封する場合は薄めに、会社の受付に置く場合は厚めにするなど、実際に利用されるシーンを想像して選ぶことが大切です。

印刷方式の選び方と費用を抑えるヒント

パンフレットの印刷方式には主に「オフセット印刷」と「オンデマンド印刷」があります。それぞれの特徴を理解し、目的や予算に合った方式を選びましょう。

印刷方式の種類

- オフセット印刷: 版を作成して印刷する方式で、大ロット(数百部~)の印刷に適しています。インクの転写によって印刷するため、写真やグラデーションが美しく、高品質で安定した仕上がりが得られます。部数が増えるほど1部あたりの単価が安くなるため、大量に印刷する場合はコストパフォーマンスに優れます。ただし、版代がかかるため小ロットには不向きです。

- オンデマンド印刷: 版を作成せず、デジタルデータから直接印刷する方式です。小ロット(1部~数百部)の印刷や短納期に対応できます。可変印刷(1部ごとに内容を変える)も可能です。版代がかからないため、小ロットであればオフセット印刷よりも安価に抑えられます。ただし、オフセット印刷に比べて色表現の幅がやや狭く、大ロットになると単価が高くなる傾向があります。

費用を抑えるためのヒント

- 部数を適切に設定する: 多すぎると無駄になり、少なすぎると単価が上がります。必要な部数を慎重に見積もりましょう。

- 紙の種類と厚さを検討する: 特殊紙や厚すぎる紙はコストアップの要因です。目的と予算のバランスを考慮して選びましょう。

- 折り加工をシンプルにする: 複雑な折り方ほど加工費用がかかります。シンプルな二つ折りや三つ折りは比較的安価です。

- 納期に余裕を持つ: 納期が短いほど特急料金がかかることが多いです。早めに準備し、通常納期で依頼しましょう。

- 印刷会社のキャンペーンを利用する: 多くの印刷会社が定期的に割引キャンペーンを実施しています。これらを活用すると、通常よりも安価に印刷できます。

- データ入稿の不備をなくす: データに不備があると修正費用が発生したり、納期が遅れたりします。入稿前に徹底的にチェックしましょう。

印刷会社選びのポイント(品質、価格、サポート)

パンフレット印刷を成功させるためには、信頼できる印刷会社を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に、最適なパートナーを見つけましょう。

- 品質: 最も重視すべき点の一つです。これまでの実績や、提供しているサンプルを確認し、印刷品質が高い会社を選びましょう。色味の再現性や、細部の鮮明さなどをチェックしてください。

- 価格: 複数の印刷会社から見積もりを取り、比較検討しましょう。ただし、安さだけで選ぶのは危険です。品質やサービス内容とのバランスを見極めることが重要です。追加料金が発生しないか、明確な料金体系かどうかも確認しましょう。

- 納期: 希望する納期に対応可能か確認しましょう。特に急ぎの場合は、特急料金や最短納期オプションがあるかどうかもチェックポイントです。

- サポート体制: データ入稿に関する問い合わせや、印刷に関する相談に丁寧に対応してくれるかどうかも重要です。特に印刷に不慣れな場合は、手厚いサポートがある会社を選ぶと安心です。電話、メール、チャットなど、連絡手段が豊富かどうかも確認しましょう。

- 実績と専門性: 会社案内やパンフレットの印刷実績が豊富か、特に折り加工に強みがあるかなども判断材料になります。特定の業種に特化している会社であれば、より的確なアドバイスがもらえる可能性もあります。

- ウェブサイトの情報: 料金シミュレーターの有無、テンプレートの豊富さ、入稿ガイドラインの分かりやすさなども、利用しやすさの指標になります。

これらのポイントを総合的に判断し、あなたのパンフレット制作を成功に導く印刷会社を選びましょう。次のセクションでは、パンフレット作成に関してよくある質問とその回答をまとめました。

よくある質問(FAQ)

A4用紙を簡単に三つ折りする2つの方法

A4用紙を三つ折りする方法は主に2種類あります。一つは一般的な「巻き三つ折り」で、用紙の端を内側に折り込む方法です。もう一つは「Z折り(外三つ折り)」で、文字通りZの形になるように折る方法です。

- 巻き三つ折り:A4サイズ(297mm)を約99mm、99mm、99mmの3等分に折るのが基本です。ただし、内側に折り込まれる面(表2)は外側の面(表3、表5)より2〜3mm短くすることで、きれいに収まります。例えば、97mm、100mm、100mmのように調整します。

- Z折り:A4サイズ(297mm)を正確に3等分(99mm、99mm、99mm)して折ります。全ての面が同じ幅になるため、情報を時系列で伝えたり、地図のように連続した情報を表現するのに適しています。

どちらの方法も、デザインデータ作成時には正確な折り位置と仕上がりサイズを考慮したテンプレートの使用をおすすめします。手作業で折る場合は、定規や折り目付けツールを使うとよりきれいに仕上がります。

三つ折りパンフレット作成時のポイント

三つ折りパンフレットを効果的に作成するためのポイントは以下の通りです。

- 構成と情報配置を明確にする:表1(表紙)、表2(内折り込み面)、表3(展開後左)、表4(裏表紙)、表5(展開後中央)、表6(展開後右)の各面の役割を理解し、読者の視線誘導を意識した情報配置を心がけましょう。特に表紙で引きつけ、中面で詳細を伝え、裏表紙や最終面で次の行動を促す「ストーリー性」が重要です。

- 無料テンプレートを賢く活用する:デザイン経験がなくてもプロ並みの仕上がりを目指せる無料テンプレートは非常に有効です。印刷会社が提供するテンプレートは、印刷時のズレなどを考慮して作られているため特におすすめです。

- 入稿データ作成時の注意点を守る:CMYKカラーモードでの作成、塗り足しの設定、フォントのアウトライン化、画像の解像度確認など、印刷会社への入稿ルールを厳守することで、トラブルなく高品質なパンフレットが仕上がります。

これらのポイントを押さえることで、初心者の方でも魅力的な三つ折りパンフレットを制作できます。

三つ折りパンフレットのデザインで効果的な5つのポイントとは?

三つ折りパンフレットのデザインで特に効果的なポイントは以下の5つです。

- ブランドの一貫性:企業のコーポレートカラーやロゴ、ブランドガイドラインに沿ったデザインを徹底し、一貫したブランドイメージを構築します。

- 読みやすいフォントと適切な文字サイズ:見出しと本文でフォントを使い分け、適切な文字サイズと行間を設定することで、読み手がストレスなく情報を得られるようにします。本文は明朝体、見出しはゴシック体など、それぞれの特性を活かしましょう。

- 高品質な写真・イラストの活用:鮮明でターゲットに響く写真を厳選し、複雑な情報はイラストや図で視覚的に分かりやすく表現します。写真やイラストはパンフレットの第一印象を大きく左右します。

- 余白を効果的に使う:情報を詰め込みすぎず、適切な余白を設けることで、デザインにゆとりと高級感が生まれます。余白は情報を際立たせ、視認性を高める効果もあります。

- 強力な「Call to Action(CTA)」:パンフレットを読み終えた後に、読者に「何をしてもらいたいか」を明確にし、お問い合わせ先、ウェブサイトURL、QRコード、電話番号などを目立つ位置に分かりやすく配置しましょう。

これらのポイントを意識することで、読者の心を掴み、目的達成に繋がるパンフレットデザインが実現できます。

パンフレットとリーフレットの基本的な違い

「パンフレット」と「リーフレット」は混同されがちですが、一般的に以下のような違いがあります。

- パンフレット: 複数ページで構成され、中綴じや無線綴じなどで製本されている印刷物を指すことが多いです。情報量が多く、企業の詳細な事業内容や製品カタログなど、読み応えのある内容に適しています。

- リーフレット: 一枚の紙を折って作成する簡易的な印刷物を指します。製本はされず、二つ折り、三つ折り、観音折りなど、様々な折り方で表現されます。情報量はパンフレットに比べて少ないですが、手軽に配布でき、イベント告知や簡単な商品紹介などに広く用いられます。

この記事で主に解説している「折りパンフレット」は、この「リーフレット」のカテゴリーに含まれ、一枚の紙を折ることで複数の面を構成し、情報を整理して提示する印刷物を指します。

まとめ

この記事では、A4/A3サイズの折りパンフレットを効果的に作成するための、基礎知識から実践的なコツまでを幅広く解説してきました。

重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- 折りパンフレットは、情報整理と視覚的訴求力に優れた費用対効果の高いツールです。

- 無料テンプレートを賢く活用することで、デザイン知識がなくてもプロ品質のパンフレット制作が可能です。

- 特に三つ折りパンフレットは汎用性が高く、構成とデザインのコツを押さえれば効果を最大化できます。

- 紙の種類や厚さの選び方、印刷方式の理解、そして信頼できる印刷会社の選定が最終的な品質を左右します。

- 入稿データのCMYK変換、塗り足し、アウトライン化など、細かな注意点の確認がトラブル防止に繋がります。

「自分には無理かも…」と感じていたパンフレット制作も、この記事で得た知識があれば、もう不安はありません。今日からあなたも、あなたの想いを形にする魅力的な折りパンフレットを、自信を持って作成してみてください。まずは無料テンプレートを探し、アイデアを具体化する一歩を踏み出しましょう!

コメント