執筆者の紹介

運営メンバー:守谷セイ

昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!

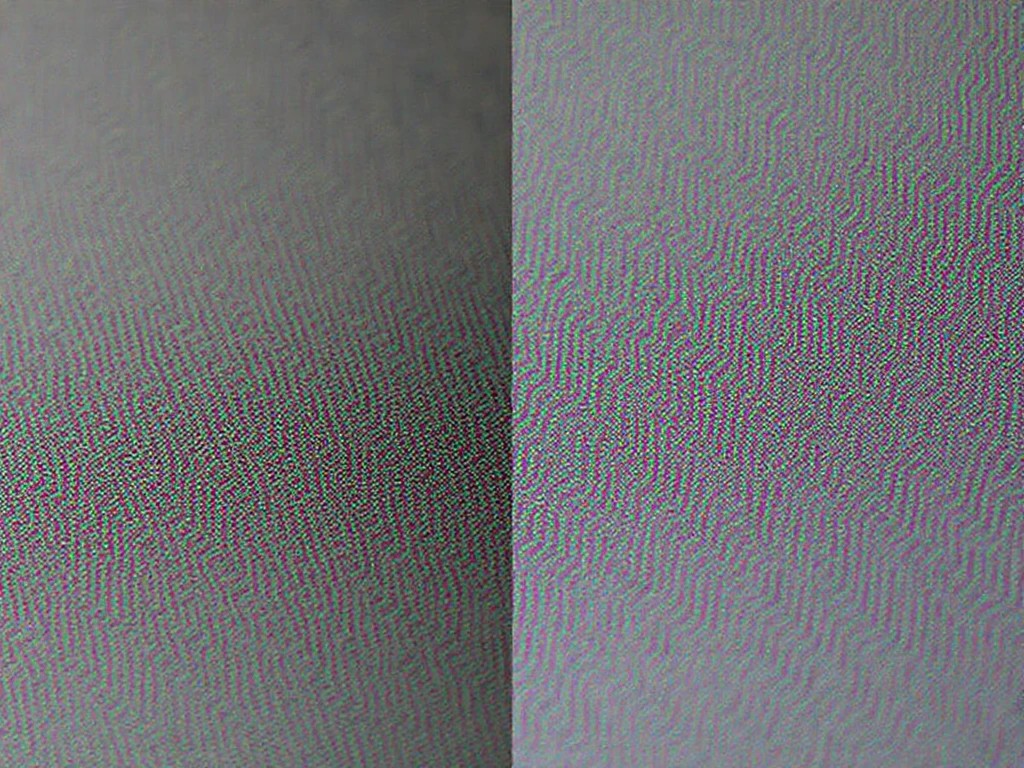

「せっかく作ったデザインデータなのに、印刷してみたらなんだかギザギザしている…」「写真が縞模様になってしまって、イメージと全然違う!」

DTPや印刷に携わる方なら、一度はこんな経験をしたことがあるかもしれません。その原因、もしかしたら「モアレ」かもしれません。モアレは、特に写真や規則的なパターンが含まれるデザインで発生しやすく、印刷物の仕上がりを大きく損ねてしまう厄介な現象です。しかし、「なぜ起こるのかよく分からない」「どうすれば防げるのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

ご安心ください。この現象は、適切な知識と対策を知ることで、大幅に軽減できます。

この記事では、あなたのそんな疑問を解消し、美しい印刷物を完成させるための「モアレ対策完全ガイド」を提供します。具体的には、

- モアレが一体どのような現象なのか、その基本的な定義

- 印刷物でモアレが発生する具体的な原因

- DTP・デザイン段階で実践できるモアレの具体的な対策方法

- 印刷会社と連携してモアレを防ぐための重要なポイント

について、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたはモアレに関する確かな知識を身につけ、次からは自信を持って印刷データを作成できるようになるはずです。大切なデザインが台無しにならないよう、ぜひ最後までお読みいただき、あなたのDTPスキル向上にお役立てください。

おすすめネット印刷ランキング

モアレとは?印刷物で起こる現象を理解する

印刷物の品質を左右する大きな要因の一つに「モアレ」があります。前述の通り、意図しない縞模様や波紋が現れる現象で、デザインの美しさを大きく損ねてしまう可能性があります。このセクションでは、まずモアレが一体どのような現象なのかを掘り下げ、なぜそれが印刷物にとって問題となるのかを詳しく解説します。

モアレの基本的な定義

モアレ(Moiré)とは、規則的なパターンが複数重なり合った際に、それらのパターンが干渉し合い、本来そこには存在しない、**新しい縞模様や波紋のような視覚パターンが発生する現象**のことです。この現象は、印刷物に限らず、テレビ画面やデジカメで撮影した写真、あるいは異なる間隔の網戸を重ねて見た時など、身近な場所でも観察できます。

特に印刷分野におけるモアレは、カラー印刷の仕組みと深く関連しています。カラー印刷では、CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の4色のインクを小さな網点(アミ点)の集合として表現します。これらの網点が異なる角度で重ね合わされることで様々な色が再現されるのですが、この網点の配置や角度が適切でないと、それぞれの網点が干渉し合い、肉眼で確認できるモアレが発生してしまうのです。

モアレは一種の錯視であり、デザインデータ上では問題なく見えても、実際に印刷された時に初めて現れることも少なくありません。そのため、印刷の仕組みを理解し、適切に対策を講じることが非常に重要になります。

印刷物でモアレが発生するとどうなる?

印刷物でモアレが発生した場合、その影響は単に見た目が悪くなるだけではありません。以下のような具体的な問題を引き起こし、最終的に印刷物の品質や目的達成に悪影響を及ぼします。

1. 視覚的な美しさの著しい低下

最も分かりやすい影響は、やはりデザインの視覚的なクオリティが損なわれることです。例えば、人物の顔写真にモアレが出ると、肌が不自然な縞模様になり、表情が台無しになってしまいます。製品カタログの写真にモアレが発生すれば、商品の魅力が半減し、購買意欲を削ぐことにもつながりかねません。特に、グラデーションや細かいテクスチャ、規則的な模様(布地の柄、網戸など)が含まれる画像でモアレが出ると、非常に目立ちやすく、プロの仕上がりとは言えないものになってしまいます。

2. 情報伝達の妨げ

モアレは、単なる視覚的な不快感だけでなく、情報伝達の妨げにもなります。例えば、細かい文字が背景のモアレによって読みづらくなったり、グラフや図の線が歪んで見えたりすることで、伝えたいメッセージが正確に届かなくなる恐れがあります。特に、正確性や視認性が求められる地図、設計図、統計データなどが含まれる印刷物では、モアレは致命的な問題となり得ます。

3. ブランドイメージの損害

高品質な印刷物は、企業の信頼性やブランドイメージを向上させる上で重要な役割を果たします。しかし、モアレが発生した印刷物を顧客や取引先に提供してしまえば、「品質管理ができていない」「プロ意識が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。結果として、企業のブランドイメージを損ない、ビジネスチャンスを失うことにもつながる可能性があります。

4. 修正コストと納期の遅延

もし印刷後にモアレが発見された場合、再印刷が必要となるケースが多く、多大な修正コストや納期の遅延が発生します。これは、時間的・経済的な負担となるだけでなく、関係者への信用問題にも発展しかねません。モアレは一度発生すると修正が難しいため、事前の対策が非常に重要です。

このように、モアレは印刷物の仕上がり品質を大きく左右する、見過ごせないトラブルです。次のセクションでは、このモアレが具体的にどのような原因で発生するのかを掘り下げて解説していきます。

印刷モアレの主な原因

前章でモアレが印刷物にもたらす悪影響について理解しました。では、この厄介なモアレは具体的にどのようなメカニズムで発生するのでしょうか。モアレの発生原因は複数あり、主に網点の重なり、画像データの不備、そしてスキャン時の問題が挙げられます。それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

網点(アミ点)の重なりと角度のズレ

カラー印刷におけるモアレの最も一般的な原因は、CMYK各色の網点の重なりと角度のズレにあります。

オフセット印刷などの一般的なカラー印刷では、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の4色を小さな点の集合、つまり網点(ハーフトーンスクリーン)で表現します。これらの網点はそれぞれ異なる角度に配置されており、色が重なり合うことで様々な色彩を再現します。例えば、マゼンタの網点が45度、シアンが15度、イエローが0度、ブラックが75度といった具合に、理想的な角度で配置されるように設計されています。

しかし、何らかの理由でこの網点の線数(1インチあたりの網点の数)や角度が適切でない場合、それぞれの網点が干渉し合い、本来見えないはずの規則的なパターン、つまりモアレが発生してしまうのです。特に、以下のような場合にモアレは発生しやすくなります。

- 細かいパターンや線を含むデザイン:生地の織り目、格子模様、細い線が並んだデザインなど、もともと規則的なパターンを持つ画像を印刷する際、そのパターンと網点のパターンが干渉しやすいです。

- 写真とアミ点の干渉:建物の壁面や網戸、洋服の織り目など、写真の中に細かく規則的なパターンが含まれている場合、そのパターンが印刷機の網点と干渉してモアレとして現れることがあります。

- 2色以上の網点が重なる部分:特にシアンとマゼンタなど、網点が重なりやすい部分で角度が合わないと、意図しない模様が浮き出てくることがあります。

これは、異なる周期を持つ波が重なり合ったときに新しい波形が生まれる物理現象に似ています。印刷においては、肉眼では見えないはずの網点の「ずれ」が、縞模様として現れてしまうと考えると分かりやすいでしょう。

解像度の不一致や画像データの不備

網点の重なりだけでなく、使用する画像データの解像度や状態もモアレ発生の大きな原因となります。

デジタル画像には、解像度という概念があります。これは1インチあたりのピクセル数(dpi: dots per inch)で表され、数値が大きいほど画像が鮮明であることを示します。印刷に必要な解像度は通常300〜350dpiとされており、Webサイトなどで使われる72dpiの画像とは大きく異なります。

以下のような画像データの不備は、モアレを引き起こす原因となります。

- 低すぎる解像度:Web用に最適化された低解像度の画像を印刷物に使用すると、ピクセルが粗くなり、それが網点と干渉してモアレとして現れることがあります。画像を無理に引き伸ばして使用した場合も同様です。

- 不適切な画像形式:JPEGなどの圧縮形式は、画像の細かい部分でノイズやブロックノイズを発生させることがあり、これがモアレの原因になることがあります。印刷にはTIFFやEPSなど、非圧縮または可逆圧縮形式が推奨されます。

- 再度の網点化:すでに網点化されている印刷物をスキャンし、再度印刷すると、元の網点パターンと新しく発生する網点パターンが干渉し合い、強いモアレが発生します。これを「二次モアレ」と呼びます。例えば、印刷された雑誌の写真をコピー機で拡大コピーしたり、それをさらに印刷したりすると、モアレが顕著に現れることがあります。

- データ変換時の劣化:画像データを異なる形式に変換したり、DTPソフトに配置する際に不適切な設定を行ったりすることで、データが劣化し、モアレが発生しやすくなることがあります。

このように、画像データ自体の品質や、それが印刷工程に適した状態であるかどうかが、モアレ発生に直結する重要な要素となります。

スキャン時に発生するモアレ

デジタルカメラが普及する以前は、紙の写真や印刷物をスキャナーで取り込んでDTPデータを作成することが一般的でした。このスキャン工程も、モアレが発生しやすいポイントの一つです。

スキャナーは、画像を小さな点の集合として読み取ります。このスキャナーの読み取りピッチ(読み取り間隔)が、スキャン対象となる写真や印刷物が持つ規則的なパターン(例えば、布地の織り目や、既に網点化されている印刷物の網点など)と干渉し合うことで、モアレが発生することがあります。

特に、以下のケースでスキャンモアレは顕著になります。

- 印刷物のスキャン:すでに網点によって表現されている印刷物(雑誌の切り抜き、新聞記事など)をスキャンする場合、スキャナーの読み取り線と印刷物の網点が干渉し、必ずと言っていいほどモアレが発生します。これは前述の「二次モアレ」の一種でもあります。

- 規則的なテクスチャを持つ実物のスキャン:レースのカーテン、チェック柄の布地、細かいメッシュ素材などをスキャンする際にも、スキャナーの読み取りパターンと素材のパターンが干渉してモアレが生じることがあります。

現代ではデジタルカメラで直接高解像度な写真を撮影することが主流になりましたが、古い写真や現物からの取り込みが必要な場合には、スキャン時のモアレに注意が必要です。スキャナーの解像度設定を適切に行う、スキャン後に画像処理ソフトで修正を行うなどの対策が求められます。

これらの原因を理解することで、モアレは偶然起こる現象ではなく、特定の条件が重なることで発生する避けられるトラブルであることが分かります。次の章では、これらの原因を踏まえ、具体的にどのようにモアレを防ぐことができるのか、実践的な対策方法を解説していきます。

DTP・デザイン段階でできるモアレ対策

モアレの主な原因を理解したところで、次に気になるのは「では、どうすればモアレを防げるのか?」という点でしょう。このセクションでは、DTPデザイナーがデザイン段階で実践できる具体的なモアレ対策に焦点を当てて解説します。DTPソフトのIllustrator、Photoshop、InDesignのそれぞれの特性を活かした対策を知り、美しい印刷物の制作を目指しましょう。

Illustrator/InDesignでの対策(線数、角度、配置)

IllustratorやInDesignは、印刷データのレイアウトや組版を行う上で核となるツールです。これらのソフトで特に注意すべきは、画像の配置方法や、規則的なパターンを作成する際の線の太さ・間隔です。

1. 画像の配置と角度調整

- オブジェクトの回転を避ける:特に、写真や網点が含まれる画像をIllustratorやInDesign上で安易に回転させると、意図せず元の網点角度と印刷時の網点角度が干渉しやすくなります。画像を回転させたい場合は、Photoshopなどの画像編集ソフトであらかじめ回転させてから配置するのが安全です。

- 配置画像の解像度を確認:低解像度の画像を拡大して配置すると、ピクセルが粗くなり、それが原因でモアレが発生しやすくなります。印刷に必要な解像度(通常300~350dpi)が確保されているか、配置後に拡大しすぎていないかを確認しましょう。

2. 規則的なパターンへの注意

- 線の太さや間隔に配慮する:Illustratorでストライプや格子、細い線が連続するパターンなどをデザインする場合、線や図形の間隔が印刷機の網点線数と干渉しやすい状態になることがあります。特に線が細すぎたり、間隔が狭すぎたりするとモアレが発生しやすいため、適切な太さや間隔を確保することが重要です。一般的に、0.2pt(0.07mm)以下の線は印刷で消えたり潰れたりする可能性があるため、注意が必要です。

- グラデーションは滑らかに:Illustratorで作成するグラデーションも、表現によってはバンディング(帯状のムラ)が発生し、モアレのように見えることがあります。滑らかなグラデーションにするには、より多くの階調数を使用するか、Photoshopで作成したグラデーション画像を配置する方が安全な場合があります。

3. オーバープリント設定の確認

DTPデータで「オーバープリント」が意図せず設定されていると、色が重なった部分で予期せぬモアレが発生することがあります。特に、ブラックの文字が下の色と重なる場合にオーバープリントを設定することは一般的ですが、それ以外のオブジェクトで不要なオーバープリントがかかっていないか、印刷前に確認することが重要です。印刷会社に確認すれば、適切な設定を教えてもらえるでしょう。

Photoshopでの画像処理対策(解像度、ぼかし、ノイズ)

写真などのビットマップ画像を扱うPhotoshopは、モアレ対策において非常に重要な役割を担います。特に、元画像の段階でモアレが発生している場合や、規則的なパターンを持つ画像を扱う際には、Photoshopでの適切な処理が不可欠です。

1. 適正な解像度での画像作成・調整

- 印刷に適した解像度で作業する:印刷物に使用する画像は、必ず300~350dpiの解像度で作成または調整しましょう。Web用の72dpiの画像を無理に拡大して印刷すると、画質が劣化し、モアレが発生しやすくなります。

- リサンプリングに注意:画像の解像度を変更する際、「画像の再サンプル」(リサンプリング)を行うと、Photoshopがピクセルを補間して画像を生成します。この補間処理がモアレを誘発する場合があります。可能な限り、最初から適切な解像度で画像を準備するか、リサンプリングの際は「バイキュービック法」など、画質を保ちやすい方法を選択しましょう。

2. 規則的なパターンの修正

- ガウスぼかしやノイズを加える:元画像にすでにモアレや非常に細かい規則的なパターン(例:布地の織り目、網戸、細かいチェック柄など)が含まれている場合、Photoshopのフィルター機能を使って修正することができます。

- 「ぼかし(ガウス)」をわずかに適用することで、規則的なパターンを曖昧にし、網点との干渉を減らす効果が期待できます。ただし、かけすぎると画像全体がぼけてしまうため、慎重に調整しましょう。

- 「ノイズを加える」フィルターを少量適用することも有効です。規則的なパターンに不規則な要素を混ぜ込むことで、モアレの発生を抑える効果があります。

- 部分的な修正を試みる:画像全体にフィルターをかけるのではなく、モアレが発生しやすい部分にのみマスクをかけて部分的にぼかしやノイズを適用するなど、目立たないように調整することも有効です。

3. 適切な画像形式で保存する

印刷用データとして画像を保存する際は、TIFF形式が最も推奨されます。JPEGは圧縮率が高く、画質劣化を伴うため、モアレが発生しやすい画像では避けるべきです。EPS形式もベクターデータとビットマップデータの混在が可能で、印刷に適しています。

特色の活用とグレースケール

CMYKのプロセスカラー印刷以外にも、モアレ対策として有効な方法があります。

1. 特色(DIC、PANTONEなど)の活用

特定のデザイン要素やロゴの色がCMYKの網点では再現しにくい場合や、モアレのリスクが高い場合は、特色インク(DICやPANTONEなどの指定色)の使用を検討しましょう。特色は網点ではなくインクそのものの色で表現されるため、モアレが発生しません。これにより、鮮やかな発色と安定した色再現が可能になり、モアレのリスクを回避できます。

2. グレースケールへの変換

カラー写真でモアレがどうしても避けられない場合や、モノクロ印刷の場合は、画像を完全にグレースケール(白黒)に変換することでモアレのリスクを大幅に減らせます。グレースケールにすることで網点が1色のみとなるため、複数色の網点干渉によるモアレは発生しなくなります。ただし、写真の持つ情報量や雰囲気が変わるため、デザインの意図と合致するか確認が必要です。

これらのDTP・デザイン段階での対策を講じることで、印刷モアレの発生リスクを大幅に低減できます。しかし、最終的な仕上がりは印刷工程に委ねられる部分も大きいため、次の章で解説するように、印刷会社との密な連携も非常に重要になります。

印刷会社との連携でモアレを防ぐ

DTP・デザイン段階でのモアレ対策は非常に重要ですが、最終的に印刷物の品質を決定するのは印刷工程です。そのため、デザイナーと印刷会社との密な連携は、モアレ発生のリスクを最小限に抑え、理想の印刷物を手に入れるために不可欠です。このセクションでは、印刷会社との効果的なコミュニケーションの取り方や、入稿時に注意すべきポイントを解説します。

網点線数の相談と調整

モアレの主な原因の一つは、網点(アミ点)の重なりと角度のズレにあることは前述の通りです。この網点の線数(lpi: lines per inch)は、印刷物の種類や用紙、そして印刷機の特性によって最適値が異なります。例えば、商業印刷では175線が一般的ですが、新聞などでは低めの線数が使われます。

- 事前に印刷会社に相談する:デザインデータを作成する前に、使用する用紙の種類や印刷物の目的に応じて、最適な網点線数を印刷会社に確認しましょう。特に、モアレが発生しやすい細かいパターンやテクスチャを含む画像を多用する場合は、事前に相談することで、印刷会社側で最適なスクリーン角度や線数を調整してもらえる可能性があります。

- FMスクリーン(ランダムスクリーン)の検討:通常のAMスクリーン(網点が規則的に並ぶ方式)ではなく、網点を不規則に配置するFMスクリーン(周波数変調スクリーン)の利用を検討することも有効な対策です。FMスクリーンは網点の規則的な干渉が起こりにくいため、モアレが発生しにくいという特徴があります。ただし、対応している印刷会社が限られたり、コストが高くなったりする場合があるため、事前に相談が必要です。

デザイナーが独断で線数を決めると、印刷会社が持つ機械の特性と合わず、かえってモアレを誘発する可能性もあります。プロである印刷会社の意見を積極的に取り入れることで、トラブルを未然に防ぎましょう。

正確な入稿データの作成

どんなに優れたデザインも、入稿データに不備があればモアレをはじめとする印刷トラブルの原因となります。印刷会社がスムーズに作業を進め、高品質な印刷物を提供できるよう、正確な入稿データを作成することはデザイナーの重要な責務です。

- 推奨データ形式で入稿する:多くの印刷会社では、PDF/X形式やAdobe Illustrator、Photoshop、InDesignのネイティブファイルを推奨しています。特にPDF/X-1aやPDF/X-4は、印刷に適した情報が埋め込まれているため、トラブルが少ないとされています。印刷会社の指定する形式に正確に準拠しましょう。

- フォントのアウトライン化:フォントがアウトライン化されていないと、印刷会社の環境でフォントが置き換わってしまい、文字詰まりや行ズレ、文字化けなどが起こり、それがモアレのように見えることがあります。必ず全てのフォントをアウトライン化して入稿しましょう。

- 画像データは埋め込みではなく「リンク」を推奨:IllustratorやInDesignに画像を配置する際、画像を埋め込むのではなく「リンク」の状態で入稿するのが一般的です。これにより、画像データの容量を抑えつつ、印刷会社側で高解像度のオリジナル画像を扱えるため、意図せぬ画質劣化やモアレ発生のリスクを低減できます。リンク画像は全てまとめて入稿フォルダーに含めることを忘れないでください。

- CMYKカラーモードの徹底:Web用データなどで使われるRGBカラーモードのまま入稿すると、印刷時にCMYKに自動変換され、色味が大きく変化したり、予期せぬモアレが発生したりすることがあります。すべての画像やオブジェクトをCMYKカラーモードに変換してから入稿しましょう。

- トンボ・塗り足しの設定確認:断裁時のズレを防ぐための「トンボ」や、裁ち落とし部分の色を確保するための「塗り足し」(通常3mm程度)が正しく設定されているか、最終確認を怠らないでください。これらが不正確だと、仕上がりに白い線が入ったり、デザインが途切れたりして、これもモアレと誤解されがちな見た目の問題を引き起こすことがあります。

入稿前には、印刷会社が提供している「入稿データ作成ガイド」や「チェックリスト」を必ず確認し、それに従ってデータを作成・提出しましょう。不明な点があれば、すぐに印刷会社に問い合わせることがトラブル防止の鍵です。

色校正での確認の重要性

入稿データを作成し終えたら、最終確認として「色校正(プルーフ)」を取ることを強くお勧めします。特にモアレのリスクが高いデザインの場合は、この工程が非常に重要になります。

色校正とは、本番の印刷に入る前に、仕上がりを事前に確認するための試し刷りのことです。デジタルデータ上では気づきにくいモアレも、実際に紙に出力された色校正でなら明確に確認できます。

- 本紙校正:実際の印刷用紙と印刷機を使って行う校正で、最も本番に近い仕上がりを確認できます。費用はかかりますが、モアレの最終確認には最も確実な方法です。

- 簡易校正(デジタルプルーフ):インクジェットプリンターなどで出力される校正で、手軽に色味や文字の確認ができます。ただし、本紙校正ほどの精度はないため、厳密なモアレ確認には不向きな場合があります。

色校正でモアレを発見した場合は、速やかに印刷会社と相談し、原因を特定して修正を行いましょう。この一手間を惜しまないことが、時間やコストのロスを防ぎ、高品質な印刷物を手にするための最終防衛ラインとなります。

DTPデザイナーと印刷会社は、美しい印刷物を作るための「チーム」です。互いの専門性を尊重し、密に連携することで、モアレをはじめとするあらゆる印刷トラブルを回避し、最高の仕上がりを実現できるでしょう。

よくある質問(FAQ)

モアレはなぜ発生するのですか?

モアレは、主に複数の規則的なパターンが重なり合い、互いに干渉し合うことで発生する視覚的な現象です。印刷においては、カラー印刷で使われるCMYK各色の小さな網点(アミ点)が、それぞれ異なる角度で重ねて印刷される際に、その網点間の角度や線数(点の密度)が適切でない場合に発生します。また、画像データ自体の解像度が不足していたり、すでに網点化された印刷物を再度スキャン・印刷したりする「二次モアレ」によっても引き起こされます。

モアレを防ぐ方法はありますか?

モアレを防ぐには、DTP・デザイン段階での適切なデータ作成と、印刷会社との密な連携が重要です。デザイン段階では、画像を適切な解像度(300~350dpi)で作成・調整し、Photoshopの「ぼかし(ガウス)」や「ノイズを加える」フィルターを少量適用して規則的なパターンを曖昧にする方法があります。また、IllustratorやInDesignで画像を回転させる際は、あらかじめPhotoshopで回転させてから配置したり、線が細すぎるパターンを避けたりすることも有効です。さらに、モアレのリスクが高い場合は、特色インクの活用や、画像をグレースケールに変換することも検討しましょう。印刷会社には、事前に網点線数やFMスクリーンの利用について相談し、推奨されるデータ形式で正確に入稿することがトラブル防止につながります。

印刷物にモアレが出たらどうすればいいですか?

印刷後にモアレが発見された場合、残念ながら物理的な印刷物を修正することはできません。そのため、基本的にはデザインデータを修正して再印刷を行うことになります。修正コストや納期遅延を避けるためには、印刷前の「色校正(プルーフ)」を徹底することが最も重要です。色校正の段階でモアレを発見できれば、本番印刷に入る前にデータ修正を行い、無駄なコストや時間を削減できます。もし色校正なしでモアレが発生してしまった場合は、印刷会社に状況を伝え、今後の対策について相談しましょう。

モアレはどのような画像で発生しやすいですか?

モアレは、特に規則的なパターンや細かいテクスチャを含む画像で発生しやすい傾向にあります。具体的には、以下のような画像が挙げられます。

- 建築物の写真:細かい窓が並んだビルや、レンガ、タイルなどの壁面。

- 布地の写真:衣服の織り目、チェック柄、ストライプ柄など。

- 網状の構造物:網戸、フェンス、細かいメッシュ素材など。

- 細かい線やドットの繰り返しパターン:Illustratorなどで作成した細いストライプや格子模様、点描画風のデザイン。

- すでに印刷されたもののスキャン画像:雑誌や新聞、写真集などの印刷物をスキャンして再度使用する場合(二次モアレ)。

これらの画像を扱う際は、特にモアレ対策に注意を払い、適切な処理を行うように心がけましょう。

まとめ

本記事では、印刷物の品質を大きく左右する「モアレ」について、その原因と具体的な対策を詳しく解説しました。大切なポイントをもう一度振り返ってみましょう。

- モアレとは、異なる規則的なパターンが干渉して生じる縞模様や波紋のことで、印刷物の美しさや情報伝達を損ないます。

- 主な原因は、CMYK網点の重なりと角度のズレ、画像データの解像度不足や不備、スキャン時の干渉です。

- 対策としては、DTPソフトでの適切な画像処理(解像度、ぼかし、ノイズ)や配置方法の工夫、そして特色の活用やグレースケール変換が有効です。

- 最も重要なのは、印刷会社との密な連携。網点線数の相談、正確な入稿データ作成、そして何よりも「色校正」での入念な確認が、モアレを未然に防ぐ鍵となります。

モアレは、知識と対策があれば防ぐことができる印刷トラブルです。せっかく時間と労力をかけて作成したデザインを台無しにしないためにも、今回ご紹介した対策をぜひ実践してください。美しい仕上がりの印刷物は、あなたのデザインの魅力を最大限に引き出し、受け取る人々に良い印象を与えるはずです。

完璧な印刷物で、あなたのクリエイティブな表現を実現しましょう!

コメント